折口信夫って?

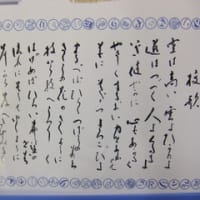

折口信夫は、國學院大學文学部教授として国文学を、また民俗学者・柳田國男の高弟として、民俗学の基礎を築いた、というのが一般的に知られているが、その研究はそれだけにとどまらず、芸能史、歴史学・神学(霊学・天皇)、およびそれに関連する小説を上梓するなど、非常に幅広く多岐に渡り、またそれらは境界を越えて研究され、称して「折口学」と呼ばれる学問として成立している。また歌人としても名高く、「釈迢空」の名で正岡子規の「根岸短歌会」や「アララギ」に参加して作歌や選歌をしたが、やがて自己の作風と乖離して「アララギ」を退会し、のちに北原白秋・小泉千樫らと共に反アララギ派を結成して『日光』を創刊した。

実在のものから研究を進めるというよりも、主に思考を軸とした研究を進めた人でもある。

「折口信夫生誕の地」の碑と文学碑(大阪市浪速区敷津西1丁目) ウィキペディアより

「折口信夫」ができるまで 「折口信夫所縁の地」より(Google)

「折口信夫所縁の地」より(Google)

1887(明治20)年、大阪府西成郡(現在の大阪市浪速区)の商家に生まれる。

大阪の下町という場所柄、さまざまな芸事が存在する環境に育ったことが、のちの「折口学」を形成するうえで大きな基板となる。

医者であった父親が家の中で母親、母の妹、出入りの芸子と同居し関係を持つという複雑な環境で育つ。また色白で虚弱体質のうえ、右眉毛付近に青痣があったため、身体的劣等感も強かった。それらの事情からか、非常にストイックな性格で、学生時代には自殺未遂を繰り返し、赤面症で、ゲイで同性愛者(相手には必ず眼鏡と坊主頭を要求した)であり、コカイン中毒で、自分の本当の母親が他にいるのではないかという妄想(=来歴否認または孤児妄想といわれる)にとりつかれていた。そしてその妄想が「折口学」に多大な影響を及ぼすことになる。

1899(明治32)年、12歳の時に奈良県飛鳥にある飛鳥坐神社をひとりで訪れた際に9歳年上の浄土真宗の僧侶で仏教改革運動家の藤無染(ふじむぜん)と出会って初恋をする。

1902(明治35)年、15歳で『文庫』『新小説』に投稿した短歌が入選する。

1905(明治38)年、國學院大學の予科に入学し、藤無染と同居。約500首の短歌を詠む。

1907(明治40)年、國學院大學国文科に進む。

1916(大正5)年、30歳のとき、大学内に郷土研究会を創設。『万葉集』全20巻(4516首)の口語訳上・中・下巻を刊行する。

1917(大正6)年、「アララギ」同人となる。

1919(大正8)年、國學院大學臨時代行講師となる。万葉辞典を刊行。

1921(大正10)年、柳田國男から薦められ沖縄・壱岐に旅行し、それ以来沖縄がフィールドワークとなる。

1922(大正11)年、雑誌『白鳥』を刊行。國學院大學教授となる。

1923(大正12)年、慶應義塾大学文学部講師となる。

1925(大正14)年、処女歌集「海やまのあひだ」を刊行。

1928(昭和3)年、慶應義塾大学文学部教授となり、芸能史を開講。また、「アララギ」を去り、北原白秋らと歌誌『日光』を刊行。また、20歳年下の国文学者である藤井春洋(國學院大學出身で教授。後に折口の養子となる)と同性愛の愛人関係(というよりも配偶者)として同居を始める。

1932(昭和7)年、文学博士となる。日本民族協会の設立に関わり、幹事となる。

1940(昭和15)年、國學院大學学部講座に「民俗学」を新設する。

1948(昭和23)年、『古代感愛集』により芸術院賞受賞し、第一回日本学術会議会員に選ばれる。

1953(昭和28)年、宮中御歌会選者となる。

〃 9月3日、胃ガンのため永眠。

柳田國男との関係

柳田國男は折口より12歳年上で、立場的には師と弟子という関係だったが、民俗学を学問として成立させるに至って、お互いに理論をぶつけ合うライバル的関係でもあった。

柳田が、起こっている現象を重視し、実証を積み重ね、そこに合理的説明をつけて客観的に理論を打ち立てていったのに対し、折口は、あらかじめマレビトやヨリシロという独創的概念に本文化の起源があると想定するという、直感的かつ主観的に大胆な仮説を打ち立てていくという、まったく正反対な研究スタイルであった。

研究の一環として舞などを見学しているときでも、柳田や他の学者たちが演者にさかんに質問をするのに対し、折口はなにひとつ質問することなく、じっと見つめているか、下を向いて考え込んでいることが多かった。折口のそのような姿は、他の学者たちの目にはなにもしていないと映り、非難を受けたり、学者と認めない同僚もいた。

しかしそれは折口の研究スタイルであり、現実の向こう側に隠されているものを直感によって掴み取ろうとしていたのである。学者は一般的に自分の専門分野にのみ研究を深めていくが、折口の思考は、あらゆる境界線を越えて突き抜けていくものだった。

民俗学を構築するうえで基盤となる「神」に対しても、柳田と折口は正反対の考え方を持っていた。柳田が「神とは共同体の同質性や一体感を支えるもの=先祖の霊」ととらえていたのに対し、折口は「共同体の『外』からやってきて共同体になにか強烈に異質な体験をもたらす精霊の活動」と考えていた。そして折口はその考えを「マレビト」という概念として位置づけた。

私生活においても、柳田は、折口の同性愛という性的嗜好を完全否定していて、そのことで折口を人前で糾弾することもたびたびあった。それに対して折口は、同性愛は男女の間の愛情よりも純粋であり、変態と考えるのは常識論にすぎない、と反論し、そのことも対立的関係に影響していた。

ちなみに折口には、『口ぶえ』という、男子中学生同士の恋を叙情的に描いた若い頃の小説がある。

「折口学」とは?

折口の研究は、国文学・芸能史・民俗学が主な研究分野とされているが、既存の学問の範疇に収まりきらないほど広範囲にわたっている。また、それらを総体的に論ずる折口独特の用語が数多く存在する。そのような折口の研究および思想をひとつの学問体系とみなしたものを「折口学」と総称している。

折口学で使われる用語

マレビト、ヨリシロ、常世、貴種流離譚、宮中歌人(宮廷歌人)などがあり、それらは概念として互いに関連を持ちながら、折口の思想を形作っている。

マレビトとは?

他界から来訪する霊的もしくは神の本質的存在のこと。「折口学」の思想体系を考える上でもっとも重要な鍵概念の一つであり、日本人の信仰・他界観念・芸能の発達を探るための手がかりとして民俗学上重視される──折口は定義している。

簡単に言ってしまえば、

マレビト=外(異界)からまれにやってくる人=神、客(人)

であり、大昔(神話のころから)によそからやってきたマレビトに食事や宿泊場所を提供し、踊りなどでもてなしていたことが、後に祭りや能や狂言など芸能に発展する起源であるとしている。

祭りのときに櫓(やぐら)を建てたり、神輿を担いだり山車を出したりするが、それは異界(天)から神が降りてきやすいようにしたもので、それをヨリシロという概念と結び付けている。

また今日の盆行事も、常世から祖先たちがやってくるのをもてなしたのが始まりとされている。

ただ、マレビトの定義は非常に曖昧で、外から来るもの(ほかいびと)は旅行者なども含めすべてマレビトであるとされ、よそからやってきた浮浪者や乞食なども含まれており、乞食が紙であるわけがないといする他の学者たちからの批判もあり、それを正当化するために貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)という概念を打ち出した。

貴種流離譚とは?

貴種流離譚とは、折口学において、日本における物語文学の原型であるとされている。基本的には、「高貴な生まれの英雄(もしくは神)が、遠い地をさすらい、苦悩を経験し、それを克服していく」、「高貴の血脈に生まれ、本来ならば王子や王弟などの高い身分にあるべき者が、『忌子として捨てられた双子の弟』『王位継承を望まれない(あるいはできない)王子』などといった不幸の境遇に置かれ、しかし、その恵まれない境遇の中で旅や冒険をしたり巷間で正義を発揮する」というパターンである。

そのような高貴な者(マレビト)が、なぜ遠い地を彷徨わなければならないのかというと、人間の根底に根付く「原罪意識」によるものであるとしている。過去、もしくは前世において犯した罪(原罪)を購うための罰であり、これは文学・歴史・宗教をまたがった折口学の思想の特徴でもある。

折口は自らの来歴否認(母親が本当の親ではないという妄想)を貴種流離譚と結び付けていたと考えられる。自らの前世の罪により、違う母親に育てられるという不幸に見舞われるのだという妄想が、貴種流離譚という概念によって正当化されたのである。

☆折口が貴種流離譚を基盤としていると挙げている代表的な物語には、以下のものがある。

日本神話──スサノオ神話、ヤマトタケル神話

日本古典──源氏物語(光源氏が須磨に配流となる)、伊勢物語(業平が都を去り東国に下る、浄瑠璃一二段草子(義経が追ってから逃げ、奥州下りの途中、美しい姫と出会い恋に落ちる)、山椒大夫、竹取物語、源平盛衰記、一休さん(一休宗純は後小松天皇の落胤であるという風説)、水戸黄門(家督相続問題で贖罪があり、隠居後に各地を放浪する)、御伽草子の鉢かづき姫、

中国古典──西遊記(一行の全員が仏教的な因縁を持っており、そこから解脱する修行として難事に遭わされる)

古代ギリシャの叙事詩──オデュッセイア(主人公オデュッセイアはトロイア戦争の英雄であり、イタカの王だが、ポセイドンの恨みを買ったため、地中海世界のあちこちを彷徨い続けることになる)

古代メソポタミアの叙事詩──ギルガメシュ叙事詩

ギリシャ神話──ヘラクレス神話

児童文学──小公子

☆折口自身は挙げていないが、現代の物語にも貴種流離譚的要素が含まれているものもある。

アニメーション──機動戦士ガンダム(シャア・アズナブル)

SF小説──グインサーガ

時代小説──桃太郎侍、長七郎江戸日記、吉原御免状

・・・などなど他にもたくさんあるので皆さんも探してみては?

ヨリシロとは?

依り代、依代、憑り代、憑代と表記され、神霊が依り憑く(よりつく)対象物のことで、神体や神域を示す。シャーマンや巫女という存在だけでなく、神社の社や塔、祭りの山車や神輿などもその対象とされる。

常世(とこよ)とは?

常世とは、因果も無く、時間軸も無く、永久に変わらない世界のことで、神域ともいわれる。また死後の世界という解釈もされている。これは日本神話や古神道や神道の二律する世界観の一方といわれていて、もう一方は現世(うつしよ)。

折口は狭義的には、海の彼方・または海中にあるとされる理想郷であり、マレビトの来訪によって富や知識、命や長寿や不老不死がもたらされる『異郷』であると定義した。

また常夜とも記され、この場合は常に夜の状態の世界で、死者の国や黄泉の国と同一視されることもある。

沖縄神話には、これと類似する異界概念としてニライカナイがある。

折口は常世という別界からマレビトが時を定めて俗世にやってきて祝いなどを行う、という思想に日本の古代信仰の根源を認めるという独創的概念を打ちたてた。

木島日記

『木島日記』は、大塚英志原作、森美夏作画による小説、及び漫画。民俗学者・折口信夫と仮面の男・木島平八郎が主人公のオカルト伝奇ミステリーで、2.26事件から右傾化し戦争へと向かいながら、オカルトや猟奇事件が跋扈する昭和初頭の複雑な世相が描かれている。

民俗学者折口信夫が偶然迷い込んだ古書店「八坂堂」で自分の名前が無断で借用された偽書を発見する。その偽書には仮面を付けた「八坂堂」の店主・木島平八郎の信じられないような過去が書かれていた。それを読んで以来、折口博士は現実と幻想の入り混じった世界で奇妙な事件に巻き込まれていく、という奇想天外なストーリー。

そもそもわたしが折口信夫に興味を持ったのは、この小説を読んだからである。ちなみに大塚英志は「サイコ」などの漫画の原作もしている人で、他にも柳田國男や泉鏡花を主人公とした小説や漫画 の原作を書いている。大塚英志は筑波大学で民俗学を学んでいて(柳田國男の弟子が教授だった)、他にも民俗学や歴史・科学・雑学などの膨大な知識を駆使した小説や漫画原作やエッセイを出しているので、ぜひ読んでみてほしい(怪しいことが大好きな方にオススメ)。

結局、折口の研究とはなんだったのか?

折口の研究(折口学)は一般的に、非常に主観的で漠然としていてわかりにくい、ととらえられている(今回の場合は、わたしの書き方が悪いせいもある)。マレビトという折口学の中心的概念でさえ、神であるか人であるか、また天皇なのかもはっきりさせていない。折口は晩年、マレビトというのは遠くから神のメッセージを届けにやってくる存在であると述べている。そしてそのメッセージを届けた存在が神になることもある、としている。折口いわく、「神は人であり、人は神であり、天皇は人であり、時に神でもある」。折口は、人と神を厳密に分けること、すなわち対立するものと考えることは、「一神教的世界観」であり、多神教である日本人の霊魂感や他界観念の本質を見失うことになる、と危惧している。

マレビトという概念を打ち立てたのも、日本の芸術(芸道=和歌、茶道、華道、香道など)は、すべて客を(マレビト)をもてなすものであり、客にくつろいでもらうために発展したものという自らの説を証明するためである。実証をもたない折口は、マレビトやヨリシロなどという概念を作ることによって、自らの説を学問として(無理やり)仕立て上げたとも考えられている。

折口の研究は、常に否定も肯定もせずに、巨大な仮説を出し続けるだけであって、すべてが解決していない(=未完)。常に問いかける人、というスタンスだが、それが他の研究者から、「主観的に問いを発するだけなら学問ではない」という批判を受ける結果となっている。

また、個人の感覚を重要視して実感をもとに巨大な仮説を立てて学問を進めていくという折口の姿勢は、実証性を重要視する近代科学と相反するものとして、時代遅れという印象をもたれていたが、仮説を立てての学問と、近代科学を同じ土俵で考えるのは間違っていると思う。

その当時の学者は、自分の専門分野のみを研究するというスタイルが主流であったが、現在では学部や専門分野など境界に捕われずに、あらゆるジャンルの壁を越えて研究をするのが新しい波となってきている。これは折口の時代には考えられなかったことであるが、折口の研究はまさしく時代の最先端をいっていたといえる。

折口は、コカインで五感を研ぎ澄ましていたからだけでなく、もともと鋭い感性と超感覚とずば抜けた知性で問い続けることによって、自らの「問いかけ」を折口学という学問として成立させていったのだと思う。実際、仮説のみで学説を立てても通用するほどの力を持っているのが折口であり、それはその当時の学者というも存在から考えると(実際の記録から研究を進めていくのが一般的な学者)、奇跡的ですらあるといえる。折口は、「現実や文字記録の余白から、古代人の心の動きを洞察した人」といえると思う。

天才は、往々にしてその時代の人から理解されず、それゆえに批判も浴びやすく、亡くなってからやっとその才能を理解されることも多い。それはその時代に生きる人々には、先をいく天才の思考が理解できないからなのではないかと思う。折口も天才なのだろうと・・・思う。

國學院大學について

國學院大學は1882年に創立(大学としては1920年から)した伝統的な大学である。

【渋谷キャンパス正門 (渋谷区東4-10-28)】(ウィキペディアより)

折口信夫は国文科卒でそのまま大学に残って教授になるが、國學院大學は日本で唯二の神道系学部のある大学として有名で(もうひとつは三重県の皇學館大學だが、そこは神道系学部ができてから新しく、規模も小さい)国内で宮司や神主などの神職につくほとんどの人が國學院で学んでいる(かの江原啓之さんも卒業生)。

また史学部(特に考古学と古代史)も研究が盛ん(日本の大学ではトップクラス)で、折口信夫が国文学のみならず、神学(神道)、民俗学、古代史等、ジャンルを超えての多岐にわたる研究活動をしていた背景には、國學院大學という環境があったということが大きく影響している(もしくは真逆で、折口信夫の研究に関わった学部が栄えた)のではないかと(わたしは)思う。

【國學院大學内にある神社】(Google 画像「国学院大学」より)

國學院大學の正門を入ってすぐのところにある神社の、特に神殿周辺が都内最強といわれるほどのパワースポットということで、女性誌などに特集としてたびたび取り上げられるほど有名。

神殿そのものは関係者以外立ち入り禁止だが、その手前にある拝殿には参拝することができる。

鳥居をくぐって拝殿に向かって進んでいくと、木々がしげり、都会の真ん中にあるとは思えないほど静かな空間が広がっていて、ゆったりと時を過ごすことができる。都会の癒し空間として、訪れてみてはいかが?

参詣してお願い事をすると、叶う・・・かもしれません。

【國學院大學へのアクセス】

「国学院大学ウェブサイト・大学案内アクセスマップ」より

参考資料:

「折口信夫とその人生」 桜楓社 N02/オ(中央所蔵)

「折口信夫 霊性の思索者」 平凡社 N02/オ(中央所蔵)

「魂の古代学」 新潮社 N02/オ (中央所蔵)

「折口信夫─いきどほる心」 講談社 N02/オ (中央所蔵)

「折口信夫の世界─その 文学と学問」 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 S33 (中央所蔵)

「死者の書・くちぶえ」 岩波書店 ×/オリ (大和田所蔵)

「文豪怪談傑作選 折口信夫集 神の嫁」 筑摩書房 ×/オリ (代々木所蔵)

「古代から来た未来人 折口信夫」 筑摩書房 ヤング/380.1/ナ (中央所蔵)