A.人ヲ超ヘル「ロボット」トイフ夢

科学技術への飽くなき追求、という思考態度は、近代西欧の基本的な価値となってきて久しい。なんだかんだ言っても、人類の未来をポジティブに考えるかぎり、後戻りするのは「進歩」の否定で、現代では人間という存在のもつ能力の限界を超える「ロボット」を、スーパーコンピュータの能力を極限まで高めればかならず、それは実現する、とシリコンバレーの秀才は考えているらしい。しかし、20世紀はじめの段階ですでに予想されていたように、「機械」の延長上に人間に奉仕するロボットをつくれば、人間は労働から解放され、時間から解放され、戦争からも解放され、死からも解放されると夢見るおめでたい人に対して、そんなことを考えること自体身の程知らずのマッド・サイエンスではないか、と疑問を呈する人も必ずいた。

キリスト教ではすべては唯一の神が創造したのであるから、人間のようなものを人間が作り出せるというのは神を恐れぬ所行だと怒る立場もあれば、いやそれこそが神が人間にだけ与えた能力の発揮なのだと胸を張る立場もある。いずれにしても、すべての世界を正確に測定して情報化し、その情報を人間の脳と同じかそれ以上に解析して、完全な判断をする「ロボット」というものを考えたい人がいるのは間違いない。

「シリコンバレーの秀才たちは、ロボットが革命的に上等な世界をもたらすだろうと予測してきた。

グーグルの66歳のエンジニアリングディレクター、レイ・カーツワイル氏は、2029年までに人間の知能に匹敵する人工知能の開発を進め、2045年までにコンピューターが人間の頭脳を追い越す「技術的特異点」に達することをめざしている。構想では、ロボットたちはいちゃつくことさえ可能になる。映画「her 世界でひとつの彼女」に出てくる会話型インターフェース「Siri」とは違い、ロボットたちは本物の人間のような曲線の体を手に入れ「かわいらしく」なれるという。

コンピューターは、ウェブ上のあらゆる言葉、書かれたあらゆる本を読みとれるようになる。パターン照合もできるようになるだろう。

しかしカーツワイル氏は、IBMの人工知能ワトソンが2億ページものウィキペディアを読んだといっても「『ジョンはメアリーに赤いボルボ車を売った』という文書杖は、それが占有権や所有権の移転を含むことを理解していない」と語る。だからグーグルは、こうした文書の意味を理解させるよう、情報を符号化して、本気で教えこむつもりだ。

私はアイルランドのメードの家庭出身なので、自分のiPhoneに隷属したくはないと思ってしまう。

カーツワイル氏は、自分自身が、映画「ブレードランナー」に出てくる遺伝子設計技術者の運命をたどるかもしれないと、もっと危惧すべきだろう。技術者は自分がつくった人造人間たちに、殺されたのだから。

サン・マイクロシステムズの共同設立者、ビノッド・コースラ氏は、アルゴリズムと機械が、将来的に医師の8割にとって代わると予測している。医薬はよりデータ重視になり、魔術のたぐいは減るとみる。

グーグル創設者のセルゲイ・ブリン氏とラリー・ペイジ氏は、コースラ氏との共同インタビューに応じ、人工知能への期待を語った。「いつか私たちは、今よりうまく物事を論じ、考え、行う機械を作れると想定すべきだ」とブリン氏。

ロボットに関心を抱いてきた彼らは、同社の基本ソフトをアンドロイドと名付けた。そして「実際に機械が学ぶことに焦点を当てた」プロジェクトに取り組んでいる。

彼らは、そうしたプロジェクトのもたらす変化によって、人々の仕事が奪われかねないことを、承知している。そして「豊かな時代」の到来を予測する。人間の欲求が簡単にかない、家族との時間や自分の関心を追求する時間が増える、という。

自由な時間を手にすれば、私たちはひたすらiPadを眺めて過ごすだろう。それは(作家オーウェルの言う)独裁的権力にすべてが監視される道への逆戻りである。

コンピューター界の天才で『未来は誰のものか』の著者であるジャロン・ラニアー氏は、私たちの前に不気味に迫りくる権力者はロボットではなく、グーグルの創立者たちだと冷ややかに記している。「安定した仕事をもつのはペイジ氏一人だ。憎むべきクラウドコンピューターの所有者なんだから」

20世紀半ばから続いている幻想にもかかわらず、自ら思考するロボットをつくるとなると、だれも答えを見いだせていない。そう語るラニアー氏は「ある意味でのごまかし」も指摘する。「私たちはまだ、本物の頭脳を幾つも組み合わせた巨大なプログラムを考え出しただけ。脳の働きを理解できないのだから、つくりだすこともできないわけだ」

機械翻訳で、機械は生身の翻訳者から多くの情報を吸い上げる。テクノロジー企業が医者に関する似たような情報を集められたら、理論上は本物そっくりの医師をつくれる。

人々は自動サービス化されたクラウドに、それとは知らず、対価も支払われずに情報を提供している、とラニア-氏。「私は人間が時代遅れになりつつあるかのようなフリをするのが、気にいらないのだ」

私たちに代わるロボットを育てるため、シリコンバレーは人々の知能を吸い取り、盗み取っている。それが現実社会のサメたちの、恐ろしく虚勢にみちたふるまいである。(NYタイムズ、7月9日付、抄訳)」朝日新聞2014年9月5日朝刊、the New York Timesから欄、コラムニスト・モーリーン・ダウドの「ロボット開発 知能吸い取る虚勢の果ては」より。

患者の病気をデータに基づいて診断し、適切な治療を選択するのは、もし完璧な医療ロボットができるなら、医者のような間違い多い存在は要らなくなる。いまのところ、そういうロボットはできていないが、近い将来できるだろう、いや作らなければいけない、というところまできている、とすれば、ぼくたちはこれに対抗する思考を用意しなければならない。原発という技術は今は不完全だとしても、いずれ完璧にコントロールできるようになる、と考える人は、戦争もロボットにやらせれば、人間は誰も死なずに勝利が得られる、などと考えるかもしれないが、戦争ロボットが殺すのは生身の敵の生命以外になく、敵が高性能の戦争ロボットを開発したら殺されるのはこっちだ。鉄腕アトムは、人を殺してはいけないと製造過程でインプットされていたはずなのに、手塚治虫はちゃんとロボットの叛乱を予感していた。

B.有島武郎と永井荷風――エリート金持ち坊ちゃんの2類型

加藤周一は、明治の第一世代は、多かれ少なかれ自分の運命と日本という新生国家の未来を、一心同体のものと考えて生きていたという。しかし、その中心に近い場所にいたエリート知識人のなかにも、そのような国家と文明のあり方に疑問をもって、異なる道を選んだ例外的な人々がいたことに注目する。

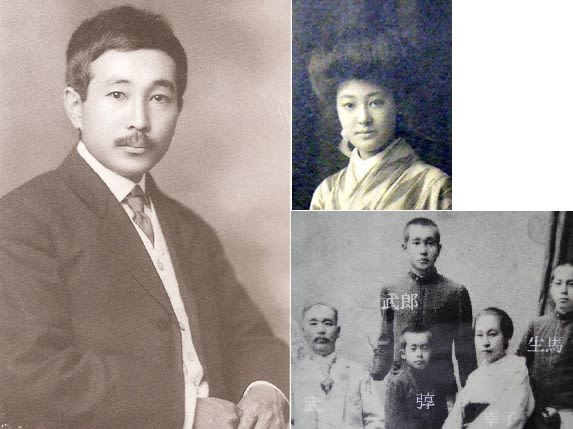

「例外の第二は、有島武郎(一八七八~一九二三)と永井荷風(一八七九~一九五九)である。彼らが明治国家のみならずその社会と明白な距離をおき、組みこまれを拒否して批判的な立場を貫き、しかし幸徳秋水や河上肇とはちがって、その社会の変革を志す代りに彼ら自身の自己表現を目的とし、信念と原則に従って生きることに自覚的であったのは、――その意味で個人主義者の一つの型を示し得たのは、おそらく三つの条件による。

第一の条件は、明治社会で成功した元武士=官僚の長男であったということである。有島武郎の父、武は薩摩藩士で、維新後大蔵省の官吏となり、後に政府の支援した会社(日本郵船、日本鉄道会社など)の高い地位に就いた。荷風永井壮吉の父、久一郎は、尾張藩士の息で、維新後文部省の官吏となり、後に御用会社の上層部に属した(日本郵船、上海・横浜支店長)。彼らは経済的に豊かであり、長男が農業に志すや北海道に広大な農地を買いあたえ(有島家)、海外留学を志すや手を回して出先の銀行に就職を世話することができた(永井家)。しかも有能で適応性に富んでいたもと武士は、漢学と洋学の双方に通じていた。大蔵省の役人としての有島武は、対外関税交渉の責任者の一人で、ヨーロッパに派遣されたこともある。永井久一郎に至っては、漢学を鷲津毅堂に学び、その詩集に『来青閣集』一〇巻があって、詩人として知られていたばかりでなく、プリンストン大学に遊学して、よく西洋の事情にも通じていた。要するにこういう父親は、明治社会の「エリート」で、息子の目からみれば、国家権力の象徴であったにちがいない。息子がその父親に対して自己主張しようとしたとすれば、国家とその指導者層に対して距離を措く他はなかったはずだろう。有島武郎は学習院の中等科を卒業すると、一八歳で北海道へ逃れた(札幌農学校)。荷風永井壮吉は、二〇歳で、落語家の門人となり、江戸戯作者流の小説を書いて、父親の望んだ立身出世の道を離れた。有島は父親から贈られた農場を小作人に開放し(一九二二)、その愛する女と情死したときに(一九二三)、その父親にはできなかったことを実行し、そうすることで父親からの独立を完成したのかもしれない。荷風は、早くからその生き方において父親から独立していた。しかし経済的には長く父親およびその遺産に頼り、その文学においては、父親あるいは母方の祖父鷲津毅堂に代表される一九世紀前半の江戸文人の世界から離れることがなかった。

第二の条件は、有島におけるキリスト教、荷風における江戸文人の伝統である。有島は札幌農学校で教えていた新渡戸稲造の家に寄食し、上京して内村鑑三の指導を受け、札幌独立教会に入会して(一九〇一)、九年の後退会した(一九一〇)。キリスト教は、河上肇のいわゆる「日本独特の国家主義」から独立して生きようとしていた青年に、必要なもう一つの権威を提供したのかもしれない。少なくともある時期の有島にとっては、内村鑑三や木下尚江の場合と同じように、日本の国家の上に、それ以上の価値と権威があり得ることを、キリスト教が示していたのだろう。有島にとってキリスト教が演じたであろう役割を、荷風において演じたであろうのは、儒教の、あるいはむしろ文人の伝統であった。徳川時代の儒者の価値観の一面が、「治国平天下」にあったとすれば、他面は蘐園学派以来、江潮詩社の詩人たちを経て、幕末の寺門静軒や成島柳北にまで及ぶ「風流」にあった。「風流」は生活の芸術家である。生活は政事に係わらず、市井に隠れ、飲酒管弦遊蕩を妨げない。それが必ずしも「治国平天下」の理想と矛盾しないのは、孔子みずからが常に仕官をもとめたのではなかったことからも察せられる(「天下有道則見、無道則隠」、『論語』「秦伯第八」)。芸術の手段は、詩文書画である。荷風が一方で遊蕩に徹し、他方で常に詩文を忘れなかったのは、彼において文化の伝統が生きていたからで、伝統からの逸脱があったからではない。それはそのまま軍国主義的な明治の日本への消極的な、しかし持続的な抵抗を意味した。しかし有島はキリスト教を離れ、荷風は文化的伝統を「ナショナリズム」からひき離すために、おそらく文人の教養以外の何ものかを必要としていた。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999. pp.385-387.

有島や荷風が置かれた条件は、きわめて恵まれたものだった。彼らは、じゅうぶんな教育と資産を与えられて、父親が理想とした国家の発展のために生きる道を、あえて選ばない自由を手にしていた。親が敷いた路線を外れて、個人的な趣味や楽しみに生きる余裕があった。しかしそれはあくまで親の手のひらの上での自由である。そういう幸福な境遇は、誰にでも許されたわけではない。いやほとんど例外的な、幸運だったのだが、彼らはそれを自分なりの個人主義を貫く覚悟をもって、独自の生き方を追求した。それゆえに何かをぼくらの文明につけ加えることができた。

「第三の条件は、有島の場合にはおよそ三年半、荷風の場合にはほとんど五年に及ぶ西洋での生活経験である。彼らは一九〇三年に――そのとき有島は二五歳、荷風は二四歳であった――アメリカへ向かい、そこで有島は三年、荷風は四年を暮し、それぞれヨーロッパを廻って帰国した。日本では日露戦争に向って内村と「平民社」を除く全国民が一致しようとしていたとき、第一次大戦まえのアメリカには徹底した地方分権と、自由競争と、個人主義的な信条とがあった。その対照が二〇代の青年を動かしたのは当然であり、おそらく彼らの中に潜在していた個人主義を強めるのに役立ったことも、当然だろう。アメリカ滞在中に有島はホイットマンを読み、クロポトキンを読んだ。彼は帰国途上たち寄ったロンドンで、クロポトキンから幸徳秋水に宛てた手紙を預っている。帰国後しばしばホイットマンについて書き、また河上肇やいわゆる「大正デモクラシー」の旗手として東京の論壇に活躍していた吉野作造(一八七八~一九三三)にも接触した。たしかに有島には鋭い社会主義への関心があった。しかし彼はその関心を、みずから社会主義の運動に投じることによってではなく、彼ひとりの個人的な行動によって、表現したのである。それが北海道の四〇〇町歩を超える有島農場の「解放」である。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999. pp.387-388.

有島武郎や永井荷風の西洋体験は、鴎外や漱石のものとは質的に違っていた。それは明治国家の成功体験を、斜めに見ていた。そして、文学作品を書くことで自己実現と自己表出を、日露戦争後の日本にもたらしたのだが、ある意味で国民大衆からはその動機も背景もとても理解されなかった。しかも、有島と荷風では、その方向も方法も正反対だった。

「しかし有島武郎は多くの文学作品を書いた。そのなかで衆目のみるところ最も優れるのは、小説『或る女』(一九一九)である。一九世紀後半のヨーロッパの小説――たとえばモーパッサンの『女の一生』やフロベールの『ボヴァリー夫人』――のように、現実主義的な手法で、美しく奔放な中産階級の女の生涯を描く。その生涯の内容は、主として男との恋愛関係で、社会の偏見と偽善に対して、自分自身に忠実な生き方を貫こうとした日本の女の戦いと敗北の歴史である。「自然主義」の小説家たちの描いた主題を、男の主人公から女の主人公に移して扱ったといえるだろうが、叙述はたとえば島崎藤村の小説よりもはるかによく整理され、主人公の性格ははるかに明瞭に描きだされている。有島自身はみずから「自然主義」を唱えなかったが、ヨーロッパの現実主義小説を模範として日本人の書いた小説の中では、いちばん成功した作品の一つであることには疑いがない。『或る女』の主人公は、おそらく有島自身であった。彼はやがてその女主人公の運命を生きる。『惜しみなく愛は奪ふ』(一九二〇)を書いて、個人の自己実現の道が恋愛において頂点に達し、そこでは死さえも「自己の拡充」であると主張していた有島は、その後しばらくして婦人記者波多野秋子と激しい恋をして、彼女の夫との関係を清算するために(「遺書」)、軽井沢の別荘で心中した(一九二三)。軽井沢へ赴く汽車の中で書いたという友人宛の「遺書」は、死において実現する精神的および肉体的な一体化を讃美して、近松の「曾根崎心中」の「道行」を思わせる。彼は農地解放においても、恋愛においても、自己を実現した。有島はその個人主義を生きぬいたのである。

有島武郎の心中事件は、大震災直前の東京で、好意的に迎えられた。何らかの価値を強調するために行われる自殺は、その価値が政治的であろうと、感情的であろうと、些末的な責任に係っていようと、この国では、その価値の如何にかかわらず、評価されることが多い。自己犠牲はそれ自身が価値である。いわんや歌舞伎と浄瑠璃を通じて、情死の讃美は大衆の文化の一部となっていた。例外は「猥談」(一九二四)を書いた荷風である。彼は自殺の行為そのものよりも、その前提条件を問題とし、「姦婦姦夫」の「密通」を糾弾した。それは批判というよりも、ほとんど憎悪に近い。荷風は放蕩して、男女の交情を娯み、しばしば相手を変えたが、その相手は常に芸妓や酒場の女給や私娼であった。素人の女には手を出したることなし、とみずからいう。いわんや「密通」をや、である。制度化された男女関係が――結婚にしても、売春にしても――文人の伝統の一部であったことは、先にいった。その伝統に従えば、制度的枠のなかでの「風流」は、「粋」を理想として、「野暮」を排する。「野暮」は、情念が制度化された儀礼的統制をはみだして、無制限に表現された場合であり、素人の女の心中はその典型に他ならない。荷風は文章においても、行動様式においても、成熟した文化の生み出した「形」を貴び、その「形」を破壊するものを憎みかつ軽蔑したのである。しかし「風流」の放蕩と恋愛とは、――少なくとも有島が考え、おそらく経験したであろう絶対的で超越的な経験としての恋愛とは、両立しない。荷風はその意味での恋愛をおそらく知らなかったのであろう。だから当人たちにとってはその言葉が全く意味を失ったにちがいない状況に対して、「密通」という社会通念をもちだしたのであろう。たしかに法律的立場からは、「姦通」ということがある。しかし人間的な立場からは、「姦通」の内容にたち入ってみなければわからず、内容にたち入ることは第三者には不可能に近い。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999. pp.391-393.

有島武郎の情死事件は、およそ以下のようなものである。

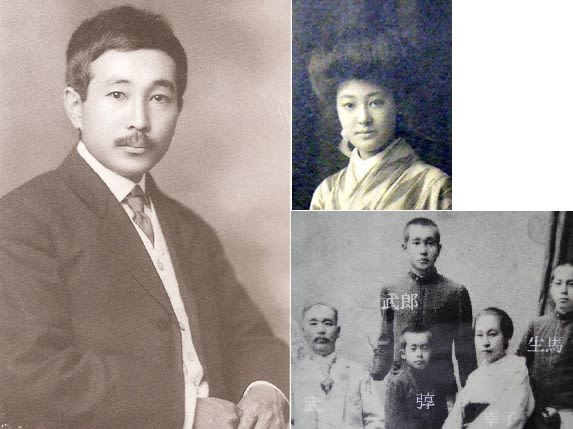

大正12年7月12日の各新聞の見出し「有島武郎、美人記者と情死」は、世間をおおいに驚ろかした。人道主義、博愛主義的な作風で大正文壇の 中心的存在であった有島は、妻の安子(旧姓神尾安子)に先立たれ、三人の子供をかかえ、当時45歳の独身。波多野秋子は、18歳で波多野春房と結婚、大正7年に高島米峰の紹介で中央公論社に入社、以来「婦人公論」の記者として活躍し、当時30歳だった。武郎と秋子が知り合ったのは、1年ほど前で二人は互いに深く惹かれ愛し合うようになった。夫の波多野春房は、有島に対し、「秋子をここまで育てあげたのだから、ただでは渡せない、1万円よこせ」という意味の脅迫をした。有島は妻を病死させていたが、 その傷心を癒すため妻の入院していた病院の患者すべてに花束を贈ったという。愛情を金銭にかえるという発想は認められない。その翌日(6月9日)、軽井沢の別荘で二人は縊死した。

有島はこう書いた。「殊に婦人が愛なき結婚関係によって自己の物質生活の安固を得るが如きは、何と考へても一種の奴隷的売淫生活であり、野蛮時代の売買結婚の遺風に過ぎない。又たとひ一夜の契と雖も、そこに恋愛が存在して居たならば、それは確かに一種の結婚であって売淫ではない」

科学技術への飽くなき追求、という思考態度は、近代西欧の基本的な価値となってきて久しい。なんだかんだ言っても、人類の未来をポジティブに考えるかぎり、後戻りするのは「進歩」の否定で、現代では人間という存在のもつ能力の限界を超える「ロボット」を、スーパーコンピュータの能力を極限まで高めればかならず、それは実現する、とシリコンバレーの秀才は考えているらしい。しかし、20世紀はじめの段階ですでに予想されていたように、「機械」の延長上に人間に奉仕するロボットをつくれば、人間は労働から解放され、時間から解放され、戦争からも解放され、死からも解放されると夢見るおめでたい人に対して、そんなことを考えること自体身の程知らずのマッド・サイエンスではないか、と疑問を呈する人も必ずいた。

キリスト教ではすべては唯一の神が創造したのであるから、人間のようなものを人間が作り出せるというのは神を恐れぬ所行だと怒る立場もあれば、いやそれこそが神が人間にだけ与えた能力の発揮なのだと胸を張る立場もある。いずれにしても、すべての世界を正確に測定して情報化し、その情報を人間の脳と同じかそれ以上に解析して、完全な判断をする「ロボット」というものを考えたい人がいるのは間違いない。

「シリコンバレーの秀才たちは、ロボットが革命的に上等な世界をもたらすだろうと予測してきた。

グーグルの66歳のエンジニアリングディレクター、レイ・カーツワイル氏は、2029年までに人間の知能に匹敵する人工知能の開発を進め、2045年までにコンピューターが人間の頭脳を追い越す「技術的特異点」に達することをめざしている。構想では、ロボットたちはいちゃつくことさえ可能になる。映画「her 世界でひとつの彼女」に出てくる会話型インターフェース「Siri」とは違い、ロボットたちは本物の人間のような曲線の体を手に入れ「かわいらしく」なれるという。

コンピューターは、ウェブ上のあらゆる言葉、書かれたあらゆる本を読みとれるようになる。パターン照合もできるようになるだろう。

しかしカーツワイル氏は、IBMの人工知能ワトソンが2億ページものウィキペディアを読んだといっても「『ジョンはメアリーに赤いボルボ車を売った』という文書杖は、それが占有権や所有権の移転を含むことを理解していない」と語る。だからグーグルは、こうした文書の意味を理解させるよう、情報を符号化して、本気で教えこむつもりだ。

私はアイルランドのメードの家庭出身なので、自分のiPhoneに隷属したくはないと思ってしまう。

カーツワイル氏は、自分自身が、映画「ブレードランナー」に出てくる遺伝子設計技術者の運命をたどるかもしれないと、もっと危惧すべきだろう。技術者は自分がつくった人造人間たちに、殺されたのだから。

サン・マイクロシステムズの共同設立者、ビノッド・コースラ氏は、アルゴリズムと機械が、将来的に医師の8割にとって代わると予測している。医薬はよりデータ重視になり、魔術のたぐいは減るとみる。

グーグル創設者のセルゲイ・ブリン氏とラリー・ペイジ氏は、コースラ氏との共同インタビューに応じ、人工知能への期待を語った。「いつか私たちは、今よりうまく物事を論じ、考え、行う機械を作れると想定すべきだ」とブリン氏。

ロボットに関心を抱いてきた彼らは、同社の基本ソフトをアンドロイドと名付けた。そして「実際に機械が学ぶことに焦点を当てた」プロジェクトに取り組んでいる。

彼らは、そうしたプロジェクトのもたらす変化によって、人々の仕事が奪われかねないことを、承知している。そして「豊かな時代」の到来を予測する。人間の欲求が簡単にかない、家族との時間や自分の関心を追求する時間が増える、という。

自由な時間を手にすれば、私たちはひたすらiPadを眺めて過ごすだろう。それは(作家オーウェルの言う)独裁的権力にすべてが監視される道への逆戻りである。

コンピューター界の天才で『未来は誰のものか』の著者であるジャロン・ラニアー氏は、私たちの前に不気味に迫りくる権力者はロボットではなく、グーグルの創立者たちだと冷ややかに記している。「安定した仕事をもつのはペイジ氏一人だ。憎むべきクラウドコンピューターの所有者なんだから」

20世紀半ばから続いている幻想にもかかわらず、自ら思考するロボットをつくるとなると、だれも答えを見いだせていない。そう語るラニアー氏は「ある意味でのごまかし」も指摘する。「私たちはまだ、本物の頭脳を幾つも組み合わせた巨大なプログラムを考え出しただけ。脳の働きを理解できないのだから、つくりだすこともできないわけだ」

機械翻訳で、機械は生身の翻訳者から多くの情報を吸い上げる。テクノロジー企業が医者に関する似たような情報を集められたら、理論上は本物そっくりの医師をつくれる。

人々は自動サービス化されたクラウドに、それとは知らず、対価も支払われずに情報を提供している、とラニア-氏。「私は人間が時代遅れになりつつあるかのようなフリをするのが、気にいらないのだ」

私たちに代わるロボットを育てるため、シリコンバレーは人々の知能を吸い取り、盗み取っている。それが現実社会のサメたちの、恐ろしく虚勢にみちたふるまいである。(NYタイムズ、7月9日付、抄訳)」朝日新聞2014年9月5日朝刊、the New York Timesから欄、コラムニスト・モーリーン・ダウドの「ロボット開発 知能吸い取る虚勢の果ては」より。

患者の病気をデータに基づいて診断し、適切な治療を選択するのは、もし完璧な医療ロボットができるなら、医者のような間違い多い存在は要らなくなる。いまのところ、そういうロボットはできていないが、近い将来できるだろう、いや作らなければいけない、というところまできている、とすれば、ぼくたちはこれに対抗する思考を用意しなければならない。原発という技術は今は不完全だとしても、いずれ完璧にコントロールできるようになる、と考える人は、戦争もロボットにやらせれば、人間は誰も死なずに勝利が得られる、などと考えるかもしれないが、戦争ロボットが殺すのは生身の敵の生命以外になく、敵が高性能の戦争ロボットを開発したら殺されるのはこっちだ。鉄腕アトムは、人を殺してはいけないと製造過程でインプットされていたはずなのに、手塚治虫はちゃんとロボットの叛乱を予感していた。

B.有島武郎と永井荷風――エリート金持ち坊ちゃんの2類型

加藤周一は、明治の第一世代は、多かれ少なかれ自分の運命と日本という新生国家の未来を、一心同体のものと考えて生きていたという。しかし、その中心に近い場所にいたエリート知識人のなかにも、そのような国家と文明のあり方に疑問をもって、異なる道を選んだ例外的な人々がいたことに注目する。

「例外の第二は、有島武郎(一八七八~一九二三)と永井荷風(一八七九~一九五九)である。彼らが明治国家のみならずその社会と明白な距離をおき、組みこまれを拒否して批判的な立場を貫き、しかし幸徳秋水や河上肇とはちがって、その社会の変革を志す代りに彼ら自身の自己表現を目的とし、信念と原則に従って生きることに自覚的であったのは、――その意味で個人主義者の一つの型を示し得たのは、おそらく三つの条件による。

第一の条件は、明治社会で成功した元武士=官僚の長男であったということである。有島武郎の父、武は薩摩藩士で、維新後大蔵省の官吏となり、後に政府の支援した会社(日本郵船、日本鉄道会社など)の高い地位に就いた。荷風永井壮吉の父、久一郎は、尾張藩士の息で、維新後文部省の官吏となり、後に御用会社の上層部に属した(日本郵船、上海・横浜支店長)。彼らは経済的に豊かであり、長男が農業に志すや北海道に広大な農地を買いあたえ(有島家)、海外留学を志すや手を回して出先の銀行に就職を世話することができた(永井家)。しかも有能で適応性に富んでいたもと武士は、漢学と洋学の双方に通じていた。大蔵省の役人としての有島武は、対外関税交渉の責任者の一人で、ヨーロッパに派遣されたこともある。永井久一郎に至っては、漢学を鷲津毅堂に学び、その詩集に『来青閣集』一〇巻があって、詩人として知られていたばかりでなく、プリンストン大学に遊学して、よく西洋の事情にも通じていた。要するにこういう父親は、明治社会の「エリート」で、息子の目からみれば、国家権力の象徴であったにちがいない。息子がその父親に対して自己主張しようとしたとすれば、国家とその指導者層に対して距離を措く他はなかったはずだろう。有島武郎は学習院の中等科を卒業すると、一八歳で北海道へ逃れた(札幌農学校)。荷風永井壮吉は、二〇歳で、落語家の門人となり、江戸戯作者流の小説を書いて、父親の望んだ立身出世の道を離れた。有島は父親から贈られた農場を小作人に開放し(一九二二)、その愛する女と情死したときに(一九二三)、その父親にはできなかったことを実行し、そうすることで父親からの独立を完成したのかもしれない。荷風は、早くからその生き方において父親から独立していた。しかし経済的には長く父親およびその遺産に頼り、その文学においては、父親あるいは母方の祖父鷲津毅堂に代表される一九世紀前半の江戸文人の世界から離れることがなかった。

第二の条件は、有島におけるキリスト教、荷風における江戸文人の伝統である。有島は札幌農学校で教えていた新渡戸稲造の家に寄食し、上京して内村鑑三の指導を受け、札幌独立教会に入会して(一九〇一)、九年の後退会した(一九一〇)。キリスト教は、河上肇のいわゆる「日本独特の国家主義」から独立して生きようとしていた青年に、必要なもう一つの権威を提供したのかもしれない。少なくともある時期の有島にとっては、内村鑑三や木下尚江の場合と同じように、日本の国家の上に、それ以上の価値と権威があり得ることを、キリスト教が示していたのだろう。有島にとってキリスト教が演じたであろう役割を、荷風において演じたであろうのは、儒教の、あるいはむしろ文人の伝統であった。徳川時代の儒者の価値観の一面が、「治国平天下」にあったとすれば、他面は蘐園学派以来、江潮詩社の詩人たちを経て、幕末の寺門静軒や成島柳北にまで及ぶ「風流」にあった。「風流」は生活の芸術家である。生活は政事に係わらず、市井に隠れ、飲酒管弦遊蕩を妨げない。それが必ずしも「治国平天下」の理想と矛盾しないのは、孔子みずからが常に仕官をもとめたのではなかったことからも察せられる(「天下有道則見、無道則隠」、『論語』「秦伯第八」)。芸術の手段は、詩文書画である。荷風が一方で遊蕩に徹し、他方で常に詩文を忘れなかったのは、彼において文化の伝統が生きていたからで、伝統からの逸脱があったからではない。それはそのまま軍国主義的な明治の日本への消極的な、しかし持続的な抵抗を意味した。しかし有島はキリスト教を離れ、荷風は文化的伝統を「ナショナリズム」からひき離すために、おそらく文人の教養以外の何ものかを必要としていた。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999. pp.385-387.

有島や荷風が置かれた条件は、きわめて恵まれたものだった。彼らは、じゅうぶんな教育と資産を与えられて、父親が理想とした国家の発展のために生きる道を、あえて選ばない自由を手にしていた。親が敷いた路線を外れて、個人的な趣味や楽しみに生きる余裕があった。しかしそれはあくまで親の手のひらの上での自由である。そういう幸福な境遇は、誰にでも許されたわけではない。いやほとんど例外的な、幸運だったのだが、彼らはそれを自分なりの個人主義を貫く覚悟をもって、独自の生き方を追求した。それゆえに何かをぼくらの文明につけ加えることができた。

「第三の条件は、有島の場合にはおよそ三年半、荷風の場合にはほとんど五年に及ぶ西洋での生活経験である。彼らは一九〇三年に――そのとき有島は二五歳、荷風は二四歳であった――アメリカへ向かい、そこで有島は三年、荷風は四年を暮し、それぞれヨーロッパを廻って帰国した。日本では日露戦争に向って内村と「平民社」を除く全国民が一致しようとしていたとき、第一次大戦まえのアメリカには徹底した地方分権と、自由競争と、個人主義的な信条とがあった。その対照が二〇代の青年を動かしたのは当然であり、おそらく彼らの中に潜在していた個人主義を強めるのに役立ったことも、当然だろう。アメリカ滞在中に有島はホイットマンを読み、クロポトキンを読んだ。彼は帰国途上たち寄ったロンドンで、クロポトキンから幸徳秋水に宛てた手紙を預っている。帰国後しばしばホイットマンについて書き、また河上肇やいわゆる「大正デモクラシー」の旗手として東京の論壇に活躍していた吉野作造(一八七八~一九三三)にも接触した。たしかに有島には鋭い社会主義への関心があった。しかし彼はその関心を、みずから社会主義の運動に投じることによってではなく、彼ひとりの個人的な行動によって、表現したのである。それが北海道の四〇〇町歩を超える有島農場の「解放」である。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999. pp.387-388.

有島武郎や永井荷風の西洋体験は、鴎外や漱石のものとは質的に違っていた。それは明治国家の成功体験を、斜めに見ていた。そして、文学作品を書くことで自己実現と自己表出を、日露戦争後の日本にもたらしたのだが、ある意味で国民大衆からはその動機も背景もとても理解されなかった。しかも、有島と荷風では、その方向も方法も正反対だった。

「しかし有島武郎は多くの文学作品を書いた。そのなかで衆目のみるところ最も優れるのは、小説『或る女』(一九一九)である。一九世紀後半のヨーロッパの小説――たとえばモーパッサンの『女の一生』やフロベールの『ボヴァリー夫人』――のように、現実主義的な手法で、美しく奔放な中産階級の女の生涯を描く。その生涯の内容は、主として男との恋愛関係で、社会の偏見と偽善に対して、自分自身に忠実な生き方を貫こうとした日本の女の戦いと敗北の歴史である。「自然主義」の小説家たちの描いた主題を、男の主人公から女の主人公に移して扱ったといえるだろうが、叙述はたとえば島崎藤村の小説よりもはるかによく整理され、主人公の性格ははるかに明瞭に描きだされている。有島自身はみずから「自然主義」を唱えなかったが、ヨーロッパの現実主義小説を模範として日本人の書いた小説の中では、いちばん成功した作品の一つであることには疑いがない。『或る女』の主人公は、おそらく有島自身であった。彼はやがてその女主人公の運命を生きる。『惜しみなく愛は奪ふ』(一九二〇)を書いて、個人の自己実現の道が恋愛において頂点に達し、そこでは死さえも「自己の拡充」であると主張していた有島は、その後しばらくして婦人記者波多野秋子と激しい恋をして、彼女の夫との関係を清算するために(「遺書」)、軽井沢の別荘で心中した(一九二三)。軽井沢へ赴く汽車の中で書いたという友人宛の「遺書」は、死において実現する精神的および肉体的な一体化を讃美して、近松の「曾根崎心中」の「道行」を思わせる。彼は農地解放においても、恋愛においても、自己を実現した。有島はその個人主義を生きぬいたのである。

有島武郎の心中事件は、大震災直前の東京で、好意的に迎えられた。何らかの価値を強調するために行われる自殺は、その価値が政治的であろうと、感情的であろうと、些末的な責任に係っていようと、この国では、その価値の如何にかかわらず、評価されることが多い。自己犠牲はそれ自身が価値である。いわんや歌舞伎と浄瑠璃を通じて、情死の讃美は大衆の文化の一部となっていた。例外は「猥談」(一九二四)を書いた荷風である。彼は自殺の行為そのものよりも、その前提条件を問題とし、「姦婦姦夫」の「密通」を糾弾した。それは批判というよりも、ほとんど憎悪に近い。荷風は放蕩して、男女の交情を娯み、しばしば相手を変えたが、その相手は常に芸妓や酒場の女給や私娼であった。素人の女には手を出したることなし、とみずからいう。いわんや「密通」をや、である。制度化された男女関係が――結婚にしても、売春にしても――文人の伝統の一部であったことは、先にいった。その伝統に従えば、制度的枠のなかでの「風流」は、「粋」を理想として、「野暮」を排する。「野暮」は、情念が制度化された儀礼的統制をはみだして、無制限に表現された場合であり、素人の女の心中はその典型に他ならない。荷風は文章においても、行動様式においても、成熟した文化の生み出した「形」を貴び、その「形」を破壊するものを憎みかつ軽蔑したのである。しかし「風流」の放蕩と恋愛とは、――少なくとも有島が考え、おそらく経験したであろう絶対的で超越的な経験としての恋愛とは、両立しない。荷風はその意味での恋愛をおそらく知らなかったのであろう。だから当人たちにとってはその言葉が全く意味を失ったにちがいない状況に対して、「密通」という社会通念をもちだしたのであろう。たしかに法律的立場からは、「姦通」ということがある。しかし人間的な立場からは、「姦通」の内容にたち入ってみなければわからず、内容にたち入ることは第三者には不可能に近い。」加藤周一『日本文学史序説』下、ちくま学芸文庫、1999. pp.391-393.

有島武郎の情死事件は、およそ以下のようなものである。

大正12年7月12日の各新聞の見出し「有島武郎、美人記者と情死」は、世間をおおいに驚ろかした。人道主義、博愛主義的な作風で大正文壇の 中心的存在であった有島は、妻の安子(旧姓神尾安子)に先立たれ、三人の子供をかかえ、当時45歳の独身。波多野秋子は、18歳で波多野春房と結婚、大正7年に高島米峰の紹介で中央公論社に入社、以来「婦人公論」の記者として活躍し、当時30歳だった。武郎と秋子が知り合ったのは、1年ほど前で二人は互いに深く惹かれ愛し合うようになった。夫の波多野春房は、有島に対し、「秋子をここまで育てあげたのだから、ただでは渡せない、1万円よこせ」という意味の脅迫をした。有島は妻を病死させていたが、 その傷心を癒すため妻の入院していた病院の患者すべてに花束を贈ったという。愛情を金銭にかえるという発想は認められない。その翌日(6月9日)、軽井沢の別荘で二人は縊死した。

有島はこう書いた。「殊に婦人が愛なき結婚関係によって自己の物質生活の安固を得るが如きは、何と考へても一種の奴隷的売淫生活であり、野蛮時代の売買結婚の遺風に過ぎない。又たとひ一夜の契と雖も、そこに恋愛が存在して居たならば、それは確かに一種の結婚であって売淫ではない」