三菱重工業は2月17日17時45分、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・宇宙科学研究所のX線天文衛星「ASTRO-H」をH-IIAロケット30号機で種子島宇宙センターから打ち上げた。打ち上げは成功し、ASTRO-Hは「ひとみ」と命名された。同時に搭載されていた小型衛星3機も分離に成功し、それぞれ軌道上で動作していることが確認された。

ひとみは、全長14m、重量約2.7t。これは日本の科学衛星として最大規模だ。搭載する観測機器には米国が全面的に協力し、さらに欧州宇宙機関(ESA)、オランダ、スイス、フランス、カナダも参加する国際協力プロジェクトでもある。

日本のX線天文学は、1970年代から定期的に観測衛星を打ち上げおり、世界的に見ても高い水準にある。今回、一部では「日本のお家芸」と報道されたりもした。

しかし今、その“お家芸”は転機を迎えつつある。科学観測上の要求から衛星は大型化するが、予算は増えないからだ。「次のX線観測衛星は、目的を絞った小型のものになるだろう」と関係者は語る。

望遠鏡にとって“大きい=正義”

宇宙科学は、宇宙に衛星や探査機を打ち上げて、宇宙を探る営みだ。ざっくり、1)地球周辺宇宙環境の計測や惑星探査機のように目的地まで赴く、2)地上では大気に遮られて観測できない赤外線、紫外線、X線、ガンマ線などの電磁波で宇宙を調べる――の2つに分類することができる。どちらも、天文学の中の一部といっていいだろう。

さて、望遠鏡という道具には、大きければ大きいほど、より細かいところが観察できるようになり、より微弱な電磁波をとらえることができるという性質がある。望遠鏡にとって“大きいことは正義”なのだ。

1897年に米ウィスコンシン州ヤーキス天文台にレンズ口径1mの天体望遠鏡が設置されたあたりから、天文学の発達と並行して望遠鏡の大型化が始まった。望遠鏡の大型化が天文学の発達を促進し、発達した天文学がより一層の観測のために大きな望遠鏡を必要とした、というわけだ。ウィルソン山天文台(カリフォルニア州)の2.5m望遠鏡(フッカー望遠鏡、1917年完成)、パロマー天文台の5m望遠鏡(ヘール望遠鏡、1948年完成)と、望遠鏡は大型化し、その都度長足の進歩を天文学にもたらした。

現在では、日本は、ハワイ・マウナケア山で口径8mの「すばる」望遠鏡を運用しているし、そのすぐ近くには10m望遠鏡2台が連動する米国のケック望遠鏡も稼働している。さらに――残念ながらマウナケア山頂を聖地とする住民とのトラブルが報道されているが――口径30mの望遠鏡「TMT」も建設に向けて動いている。

X線天文学は、巨大望遠鏡からのパラダイム・シフトだった

当初、宇宙からのX線観測は「宇宙に小さな観測装置を打ち上げて、今まで観測できなかった波長の光で宇宙を観測する」という、巨大科学化する地上の望遠鏡に対するパラダイム・シフトとして始まった。気球やロケットの弾道飛行に引き続き、1970年に米国は世界初のX線天文衛星「ウフル」を打ち上げ、その威力を実証した。

日本では、米国でX線天文学の祖である天文学者ブルーノ・ロッシ(1905~1993)に学んだ小田稔(1923~2001)が東京大学でX線天文衛星の実現に力を注いだ。最初の衛星CORSA(1976)は打ち上げに失敗したが、再度製造したCORSA-b(1979)は成功して「はくちょう」と命名され、1985年に地球に落下するまでに多大な成果を挙げた。

日本のX線天文学にとって最大のハイライトは、1987年2月、超新星「SN 1987A」の爆発を、打ち上げたばかりのX線天文衛星「ぎんが」がX線で観測することに成功したことだろう。この時同じ爆発から発生したニュートリノが東京大学のニュートリノ観測施設「カミオカンデ」(岐阜県飛騨市)でも観測されたことで超新星爆発への理解が大きく進んだ。カミオカンデは2002年の小柴昌俊東大特別栄誉教授のノーベル物理学賞に結びついた。X線天文学の功績により小田もノーベル賞確実と目されていたが、2001年に死去。翌2002年に彼の共同研究のパートナーだったリカルド・ジャコーニ(1931~)が小柴特別栄誉教授と共にノーベル物理学賞を受賞している。小田も長生きしていれば、この時に受賞していた可能性がある。

衛星もまた巨大化の一途をたどる

しかし、研究が進むにつれてより高精度・高感度の観測への要求は大きくなる。X線もまたX線望遠鏡という特別な形式の望遠鏡を使って観測するので、高精度・高感度化は即大型化を意味していた。

日本の歴代のX線天文衛星の重量を見ると、初代の「はくちょう」が96kgだったものが、1983年打ち上げの「てんま」は216kg、1987年打ち上げの「ぎんが」は420kg、1993年打ち上げの「あすか」は420kg、2005年打ち上げの「すざく」は1.7t、そして今回打ち上げられた「ひとみ」は2.7tと、大型化の一途をたどっている。

衛星の大型化は、開発期間の長期化、開発コストの高騰を招く。「ひとみ」は開発にほぼ10年かかり、開発と打ち上げのコストは310億円だった。ただし、これは日本が支出した分だけであり、国際協力で計画参加国がかけたコストは含まれない。

「ひとみ」の観測により、X線天文学はさらに進展し、新たな科学的課題も増えるだろう。新たな課題を解決するには、より大型のX線天文衛星が必要になることは過去の事例を見ても間違いない。しかし、現在の日本政府は、宇宙の実利用に主軸をおいており、宇宙科学には一定以上の予算を出すつもりはない(官僚文書の「座敷牢」入り? 宇宙科学・探査2015年2月18日、を参照のこと)。

「ひとみ」以降は2028年まで空白?!

この状況下で、X線天文学関係者は2つの方向に活路を見いだそうとしている。

ひとつは国際協力による、より大型の衛星の実現だ。20世紀末から日米欧のX線天文学関係者は、ポスト「ひとみ」としてより大型の衛星を国際協力で実現する可能性を模索し続けており、現状では2028年に欧州が主体となって打ち上げる大型X線天文衛星「Athena」で協力体制を組むというところまで漕ぎつつけた。Athenaは重量6.5tとひとみの2倍以上の規模のX線天文衛星だ。

ただし、計画を具体化する過程は各国の事情により二転三転し、苦労の連続だったという。計画自体も検討の過程で「XEUS」、「IXO」、「Athena」と、名称が変わり、そのたびに衛星の仕様も搭載観測機器の性能も変化し続けた。

「ひとみ」打ち上げから、Athenaの上がる2028年まで12年。ここに空白期間を作ると、新たな観測ができないために日本のX線天文学が途絶えてしまう。

そこでX線天文学関係者は、この間により目的を絞った小さな衛星を上げようとしている。目標の絞り方は、「より精度の高い分光観測に的を絞る」「より短い波長のX線を観測する」などいくつか候補があるが、「ひとみ」の観測で得られるデータに基づいてもっとも有望そうな方向性を選ぶ方針だ。つまりこの小型化路線は「ひとみ」、そしてAthenaの大型化路線があるからこそ取り得る。

米国は1機の宇宙望遠鏡に1兆円を突っ込む

「学者達が予算が厳しい中、色々頑張っているだけじゃないか。そんな話は他の分野だって珍しくもない」と思う方も多いだろう。が、望遠鏡の場合は少々趣が異なる。なんといっても望遠鏡にとって“大きいは正義”だ。大きければそれだけでも確実に大きな科学的成果を挙げることができる。

そして、天文学は大方が思っている以上に人類にとって役に立つ学問だ。星を観測することで人類は暦を作り、さらに遠洋航海の手法を手に入れた。星を観測することで物理学を発達させ、それを応用することで技術を進歩させた。現代社会は、量子力学と相対性理論の上に成立している(たとえば半導体エレクトロニクスは量子力学の産物だし、カーナビに代表される衛星ナビゲーションは相対性理論なくして正確な位置を測定できない)。量子力学も相対性理論も、その発展には天文学が深く関わっている。

天文学者というと「星を見ていて溝に落ちた人」の類の不要不急の興味で地に足の付いていない人の印象があるが、実のところ歴史的に見て天文学ほど人類社会に大きな貢献をした学問はないと言ってもいい。ただし、天文学上の成果が実社会の利益になるまでの期間は長い。100年以上は見ておく必要がある。

天文学は長期的には確実に役に立つ。そして巨大望遠鏡は確実に天文学を進歩させる。つまり、巨大な望遠鏡は、長期的に見ると人類の未来をよりよくするための非常に確実な投資なのである。

実は米国――少なくとも米国の科学技術予算についての意志決定を行う当事者――は、この事実に気がついていると思われる。さすがはヤーキスの1m以来、地上の望遠鏡大型化をリードしてきた国というべきかも知れない。

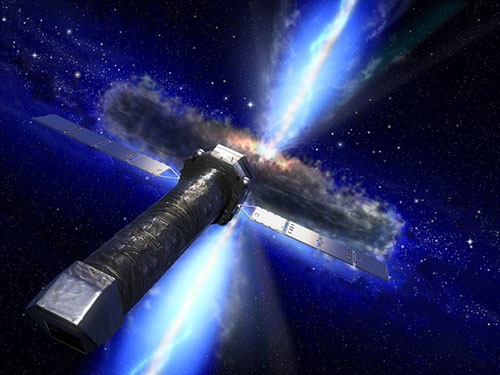

1970年代、米国は可視光、赤外線、X線、ガンマ線という、幅広い波長領域で宇宙を観測する望遠鏡衛星を打ち上げる「グレート・オブザバトリー」という計画を立ち上げた。計画は、予算の削減やスペースシャトルの事故などに振りまわされたが、可視光の「ハッブル」(1990年打ち上げ)、ガンマ線の「コンプトン」(1991年打ち上げ)、X線の「チャンドラ」、赤外線の「スピッツァー」(2003年打ち上げ)と、4機の大型天文衛星を打ち上げ、多種多様な成果を挙げた。

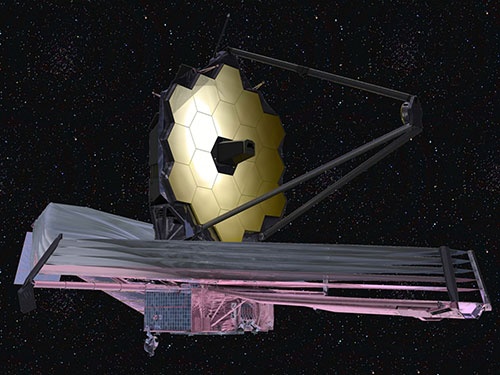

現在は、ハッブル後継となる口径6.5mもの望遠鏡を搭載した「ジェイムズ・ウェッブ」(2018年打ち上げ予定)を開発し、さらに2020年代半ばの打ち上げを目指して口径2.4mの宇宙赤外線望遠鏡「WFIRST」の開発に乗り出した。

ちなみにジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の開発費用は80億ドル。これはドル120円のレートで考えると、現在の日本政府が安全保障のために必要だとして継続している情報収集衛星(IGS)の、1998年以来2013年度まで16年間の累積投資額(約9500億円)に匹敵する。安全保障用途の日本最大の宇宙計画であるIGSと同規模の資金を、米国がたった1機の宇宙望遠鏡に投資する一番深い理由は、「それが長期的には確実に役に立つと判断しているから」だと言える。

そして現在、宇宙を含む望遠鏡の分野でも中国が急速に力をつけてきている。地上では、口径500mの世界最大となる電波望遠鏡「FAST」を貴州省に建設中だし、宇宙望遠鏡としては第12次五ヶ年計画(2011~2015)の中で、近くX線観測衛星「HEXT」を打ち上げる予定だ。さらには次の第13次五ヶ年計画やその先の2030年までの長期計画に向けて、多数の天文観測衛星構想を検討している。

巨大化する望遠鏡への投資をどうやって継続するか

財政難の日本にとって、実に悩ましい事態だ。

巨大な望遠鏡は長期的には確実に人類社会に役に立つ。が、すぐにはリターンのない大きな投資が必要だ。国際協力に参加するにしても、お互いに利用価値があると認め合ってこそ成立するものだ。つまり日本に、固有の卓越した技術がなくてはそもそも相手にしてもらえない。そのためには、継続的に宇宙望遠鏡に投資し続ける必要がある。

その一方で、中国は急速に追い上げをかけてきており、いつまでも“お家芸”などという報道で良い気分になっているわけにもいかない。

おそらく政府は近い将来、2008年の宇宙基本法成立以降維持し続けている実利用と安全保障に重点を置く宇宙政策を、より宇宙科学と技術開発へ力を注ぐよう修正する必要が出てくるだろう。さもなくば、日本は世界の宇宙科学の進展から脱落することになる。それは長期的には、人類社会の繁栄へ日本は寄与しない――日本は世界の中でどうでもよい国になる――ということを意味する。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。