坂本九という歌手と中村八大という作曲家の偉大さと革新性〜歴史上で唯一、米国「Billboard Hot 100」で1位を獲得した日本語の歌をめぐる物語

アイドルではなく優れた歌手・坂本九

「坂本九」と言えば、わたしが子どもの頃、昭和40年代にはとても高名な歌手で、日本人として唯一、米国"Billboard Hot 100" で1位を獲得した日本人アーティストで、特に改めて考えるまでもなく「人気のあるアイドル的な歌手」あるいは「世界的に売れた流行歌手」という認識を持っていました。日常の中に埋没していた、というか。

そうぢゃねぇぞ、と。

よく聞いてみろ、坂本九は、もの凄いオリジナリティのある歌唱をした、非常に優れた歌手なんだぞ。

と教えてくれる本がありまして、「確かにその通りだ」と、とっても感銘を受けました。音楽プロデューサーの佐藤剛という人が表した『上を向いて歩こう』という本です。

つまり、坂本九こそ、ロックンロールの持つビート感、エルヴィス・プレスリーが持っていた革新性、それらを日本語に置き換えて表現できる歌唱法を独自に発明した偉大な歌手なんだ、と。

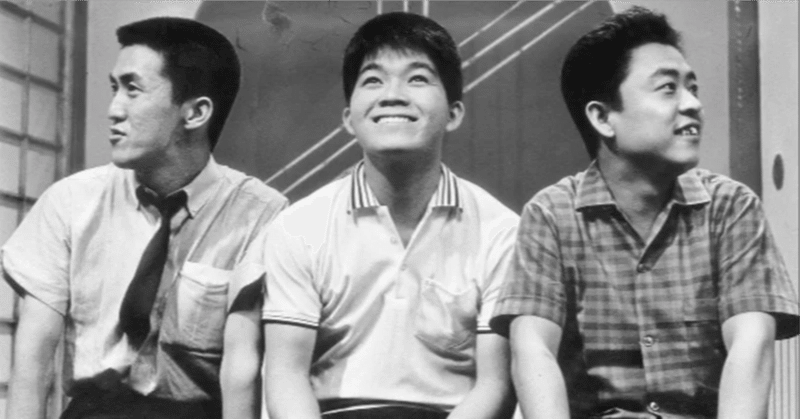

Kyu9 - 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる

その独自性に満ちた歌唱が、日本語の歌詞のままでありながら米国で大ヒットを記録し、そのほか世界中で人種や国境を越えて人々に何かを訴えたんだ、と。

なるほど。ほんとですね。まったくその通りだと思います。そーゆー耳で改めて坂本九の歌唱を聴いてみると、自分が偉大な歌手を見逃していたんだということに気づかされます。

↑この動画、坂本九が「スティーブ・アレン・ショー」に出演して歌った際の動画です。音楽は、別の録音をかぶせてます。「上を向いて歩こう」が「SUKIYAKI」という名で、全米ヒットチャート3週連続1位を記録するという、想像もしてなかった大変なことが起こったので、その2ヶ月後に坂本九本人がプロモーションのため渡米した際のものです。

「上を向いて歩こう」は中村八大の作曲ですが、母音で小節(こぶし)を唸ると言いますか、言葉でビートを刻むような箇所は、中村八大の指定による坂本九の独創だそうです。

本書を読むと、中村八大という人はとても合理的な精神の持ち主で、当時としては変わった創作方法をとっていたそうです。

この中村八大の精神と創作法が、もう一つのキーでしょう。

大スターのジャズピアニスト・中村八大

中村八大と言えば、作詞家としての永六輔との「六八コンビ」が有名ですね。「上を向いて歩こう」のほか、下記のような名曲を作り上げたわけですが、

・黒い花びら

・遠くへ行きたい

・明日があるさ

・見上げてごらん夜の星を

・ともだち

・レットキス

・太陽と土と水を

永六輔によれば、中村八大との創作作業において、詞と曲の関係は下記のようなものだったそうです。

「ぼく(永六輔)が詞を書いて渡しても、戻ってきたときにはズタズタ。八大さんは感性の人で、感覚的に大変すぐれている人ですから、ぼくが詞を書いても、例えば字数に合わせて曲をつけるということはあり得ないんですね。 その詞の中から一番大事な部分をとってつくっちゃうから、今度は譜面に詞をはめ込むのが大変な騒ぎになるわけです。 詞が長いと、これはいらない、これもいらない。ですから【上を向いて歩こう】にしたって、最初書いた詞とは全然違うし、いったん八大さんの曲がつくと、それはもう八大メロディであって、ぼくとは縁がない」

↑これ、永六輔は文句を言ってるわけではなく、敬愛する近しい人物の思い出話をして、辛口になってるんです。また、中村八大が永六輔の大学の先輩であり、中村八大の誘いによって永六輔は作詞家になった、という関係性も考慮する必要があるでしょう。

もう一つ、永六輔は、ただ顔見知りの大学の先輩というだけではなく、当時の大スターに「作詞をしないか?」と声をかけられたんですね。

中村八大というのは昭和20年代にとても人気のあり、日本で最高峰のジャズ・ピアニストでした。特に「ビッグ・フォア(BIG4)」というバンドで当時のジャズブームを代表する大スターになりました。その頃の珍しい動画がこちら↓映画「青春ジャズ娘」の一場面だそうです↓

ジョージ川口(ドラム)も松本英彦(テナーサックス)も小野満(ベース)も中村八大も、みんなかっちょいいっすねー。

わたくし、この方々の孫くらいの世代なもので、方々がおじーさんになってから演奏してる姿はテレビでよく拝見してたんですが、お若い頃はこんなかっちょよかったのか、と、ものすごーくビックリしました。

ちなみに、それから約30年後の「ビッグ・フォア」がこちらの動画↓NHKで放映された石原裕次郎の「ビッグ・ショー」の一部です。

中村八大の代わりに世良譲がピアノを弾いてますが、ま、「ビッグ・フォア」をバックに石原裕次郎が歌うっていう、番組の中の一つの山場です。

石原裕次郎が最初に

「わたしの学生時代からの憧れのミュージシャンの方々」

と紹介してますが、なんてますかね、「ビッグ・フォア」ってのは、ある世代の人々にとって、戦後最大の映画スターである石原裕次郎に匹敵するネームバリューがあるっていいますか、ただバックで演奏してるだけじゃなく、一人一人を大スターの石原裕次郎が順に紹介していく、くらいの存在だったわけです。

このように、中村八大は、若くして、20代前半で大ブレークを果たしたんですが、その後ジャズが下火になると共に演奏活動も生活もおかしくなり、薬物依存に苦しみます。

そこから立ち直るため、以前一緒にバンドをしていながら揉めて袂を分かった渡辺プロの渡辺晋に頭を下げ、作曲家を目指します。

なお、渡辺晋が中村八大を最初にバンドに誘った時から、喧嘩別れする時までの詳細な話も、本書には記されていて興味深いです。

作曲家・中村八大と作詞家・永六輔、新時代コンビの誕生

そんなある日、渡辺晋から「東宝の映画音楽やってみないか」という話があります。それは、ジャズの斜陽を乗り越えてロカビリーでブームを巻き起こした渡辺プロが初めて映画制作に関わる作品なので、渡辺晋が推薦すればほぼ決定です。東宝側プロデューサーの山本紫朗も監督の日高繁明も異存は無く、「明日までに10曲持ってきてください」と言います。

これ、中村八大のことを知らない東宝側が、オーディションとして翌日までに10曲(8曲という説もあります)持ってきてくれ、とリクエストを出したのかと思ってたんですが、そうではなく、当時の映画製作において一番時間に恵まれないのは音楽だったそうです。つまり、山本や日高にすれば普通の話だったみたいです。〜『抱えきれない夢 渡辺プロ・グループ40年史』

しかし、それまでジャズの演奏家で、さらに薬物依存に苦しんでいた中村八大は曲のストックがあまりなかった、と。さらに、作詞家を知らずに大変困った、と。

で、当時ロカビリーが爆発的人気で、渡辺晋と美沙夫人から「日劇へ行ってロカビリーの勉強をしなさい」とアドバイスを受けた中村八大は、毎日日劇で「ウェスタン・カーニバル」を聴いており、その日も日劇に向かいます。

困りながら歩いていると、日劇の前で顔見知りの永六輔を見かけ、声をかけます。永六輔によると、中村八大とちゃんと話をするのはその時が初めてで、下記のようなやりとりがあったそうです。繰り返しになりますが、永六輔は、顔見知りの大学の先輩であり、しかも当時の大スターだった中村八大に「作詞をしないか?」と声をかけられてるわけです。

「あなたは作詞をしたことがありますか?」 「いえ、ありません」 「じゃ、作詞をする気はありますか?」 「あります」

という簡単な会話を経て、中村八大の自宅があった三田の東急アパートに連れて行かれ、一晩に10曲の歌詞と曲と編曲を完成させます。その中の一曲が、後に水原弘の歌唱で大ヒットした『黒い花びら』でした。下記の本に記載されている話です。

うるわしい成功譚ですね。しかも、その素人の永六輔の作詞は、歌謡曲に新しい地平を切り開く素晴らしいものだったわけです。

と、従来わたしなんかは思ってたんですが、本書を読むと、中村八大の意図はちょっと違ったのかな、っていう気がします。

このお話の時点で、中村八大はものすごーく追い込まれて、懸命だったわけですね。

日本のジャズの隆盛は、進駐軍の需要が大きかったわけですが、1952年に「サンフランシスコ平和条約」が発効し、進駐軍が撤退を始めると、ジャズが下火になります。

それと共に、中村八大の演奏活動も生活もおかしくなり、薬物依存に苦しみます。

渡辺晋からの提案というのは、そんな生活から立ち直る大きなチャンスなわけです。しかも、繰り返しになりますが、渡辺晋は、以前一緒にバンドをやっていながら、衝突して喧嘩別れした存在です。中村八大は、そんな渡辺晋に頭を下げ、渡辺晋は、そんな中村八大に仕事を紹介したわけです。

ぜーったい失敗できませんよ。ヘンなこと出来ません。

しかし、自身はミュージシャンではあったけど、作詞家のツテがないから、永六輔に、つまり顔見知りで放送作家なのは知ってるけど、作詞の素人にお願いするしかない、と。

追い込まれていて絶対失敗できないけど、作詞を実績のない素人にお願いするっていうのは、ナンか飛躍がありますよね。

しかし、先述のように、実際の創作において、永六輔の書いた歌詞は原型をとどめないほどズタズタにされる、と。

具体的には、六八コンビの「遠くへ行きたい」という名曲があります。この曲は、永六輔が九州を旅している時に出来たモノで

「自分ながらいい詞ができた」

中村八大に送ったそうです。ただ、四十行の長さがある抒情詩で、長すぎてメロディと合わない、と。

というわけで、

「知らない街を歩いてみたい」

「どこか遠くへ行きたい」

という詞のキモだけを残してその他はバッサリ切ったんだそうです。

永六輔は怒ったそうです。40行あった詞がメチャメチャ、ズタズタにされてる、と。中村八大はこう言って説得したそうです。

「見て読むだけの詞なら40行は絶対に要るけど、メロディーがついて、さらに歌手が歌った場合はイメージも倍々になる。だから詞は八分の一でいいんじゃないか」

もう一つ、「こんにちは赤ちゃん」という六八コンビの名曲があります。これは、中村八大の長男が生まれた時の風景を永六輔が詩にしてプレゼントしたものが原型だそうですが、最初の詩から

「こんにちは赤ちゃん、わたしがママよ」

というくだりだけを採用して作曲し、メロディが出来てからあとの余ったメロディに永六輔が詞をつけなおしたそうです。

つまり、最初に作詞を依頼した時、中村八大の中にはそのような創作法が頭にあって、作詞の素人でも何でも、自分が言葉を組み合わせ直せば最終的にはどうにかなる、という自信があったんじゃないすかね。

中村八大の創作法

中村八大の唯一の著作というか、中村八大が急死したことを悼んで永六輔と黒柳徹子が対談しながら中村八大の書いた原稿をまとめた本があるんですが↓

これ読みますと、中村八大ってのは、ご自身がかなりの詩人だったんだなぁ、とわかります。文章や黒柳徹子への書簡を通して。

また、以下のようなことが書かれています。

「日本の在来の歌謡曲が、歌手と歌詞を重点としてつくられたものが多いせいか、歌詞のニュアンスは非常によく出ているものの、曲としての印象があいまいで、どの曲も同じように聞こえたりするのは、やはり歌詞に重心を置きすぎているのではないかと思う。 歌詞もメロディーも共に重点ではあるが、メロディーにはメロディなりの構成と緊張感が必要であって、それらの要素がきちんとしていないと曲としていつまでも残り得るものとはなり得ない。 日本でいまだにスタンダードな曲が少ないのは、やはり歌手と歌詞中心の作風がいまだに主流をしめているからだろう」

当時新しい、若い世代であった中村八大の革新性ですね。

同時に、それを許容した永六輔や渡辺晋の革新性でもありますね。

同じバックボーン、ジャズという新しい文明をバックボーンに持つ若き人々が、古く強大な既存世界と戦うために持った武器ですね。

その革新性が、歌手への作曲上の指示にも発揮されます。

当時は作曲家も歌手も多くはレコード会社の専属でしたから、好きな歌手のために作曲家が曲を書くなんてことはあまりできなかったんだそうです。

わかりやすく図式的に言うと、作曲家はレコード会社と専属契約をしており、歌手は作曲家に弟子入りして色々習いながら、その作曲家の曲で、作曲家の所属するレコード会社から、自身も専属歌手としてデビューする、と。そこは師弟関係が基本なので、歌手は作曲家のイメージ通りに曲を歌うよう務める、という感じですね。

きっと武道とかお茶とか、そーゆーとこからきてるシステムなんでしょうね。

歌手・坂本九の発見と中村八大が引き出す「歌う力」

しかし中村八大は新しい世代です。

先述のように毎日日劇に通ってロカビリーを聴いており、その中で坂本九を発見し、ファンになります。そして「自分の音楽に九チャンを加えたい」と思ったのでは無いか、と(坂本九のマネージャー曲直瀬信子)

そして『上を向いて歩こう』が生まれます。中村八大が、坂本九の歌い方を活かすために、坂本九のために書いた曲でした。

このような中村八大の創作に対する姿勢というのは、すごく興味深いので、長くなりますが本書から引用します。

「作曲家の中村八大は、音楽と譜面、そして音符との関係について、基本的には次のような考え方をしていた。 「(音符という)記号を通して、その向こう側にいる血の通った作曲者の感情を、いかにしていまの演奏に復元できるか」(中村八大「音楽と愛し合うために」『あんさんぶる』1985年4月号 カワイ音楽教育研究会)ということが何よりも重要である、と。つまり、譜面通りに正確に演奏することよりも、演奏者の解釈と表現の可能性をはるかに重視していたのだ。 「ジャズ音楽を始め、ニューミュージック、クロスオーバーの世界では、演奏者は譜面に頼らず、先ず音楽に対する鋭い感性を問われる」(同前)とも述べており、「今生きている証としての今のメロディ、今のリズム、今のサウンド」(同前)を、常に追い求め続けた。 (略) このような考え方の作曲家が、ひとりの歌手のために歌を書き下ろすにあたっては、表現者としての歌手から、「歌う力」をいかに引き出すか、そこにポイントを置くのは当然であった。中村八大は歌の巧拙や技術の優劣よりも、歌手の持っている「歌う力」と、新しい時代の息吹を吹き込む感性に期待していたのだ。 どのくらいまで歌手の感性や表現を重視していたかについては、生前の中村八大と親交のあった音楽評論家の岡野弁が、追悼の文章の中できわめて重大な発言を記している。 「彼のエピソードの中で、強い印象を受けたのは次のような話である。 彼が新曲のレッスンを歌手と行う時に、その歌手が同じところを、同じように間違えると、その間違った部分の方に、譜面を書き改めてしまうーという中味である。伝聞であったので、その話を確かめたことがあった。彼は“そう、その方が歌手は歌い易いし、聞く人の耳にも快い。それに覚えやすいに決まってる”と答えていた。作曲家は偉くて、恐くて、歌手が間違えたら“雷が落ちる”といった、言わば常識的先入感と、まるで違う中村八大の作曲の仕方が興味深かった。」 岡野弁「追・中村八大」『ミュージック・ラボ』1992年6月29日号)

そのような姿勢で、坂本九のために『上を向いて歩こう』を作り、坂本九も「歌う力」でそれに応えます。

坂本九の歌う力、すぐれた芸術が持つ力

『上を向いて歩こう』を普通に歌ってみるとわかるんですが、歌詞の余白が多い曲ですよね。普通に歌うとノッペリしちゃうっていうか。

そこをそう聞かせないとこが、坂本九の「歌う力」です。

『上を向いて歩こう』の歌唱法について坂本九自身が書いたことを本書から引用します。

「プレスリーの歌う歌詞は、いくら英語が上手でも聞きとれない、といわれていた。 それは、歌をリズムにノセるため、自然か故意か判らないけれど、あの歌唱法になったと思う。ボクも、この“上を向いて歩こう”を唄う時、リズムにノセることを考えた。その結果が、あの歌唱法です。キャンプを廻とわかるんだけれど英語のうまい、下手じゃないのね。リズムにノっているか、いないかなの。そこが大切なんですよ、ね。」 1978年9月9日 坂本九・芸能生活20周年リサイタル『グラフティ・オブ・キュウ』パンフレット

ここが、最初に記したように、坂本九は、もの凄いオリジナリティのある歌唱をした、非常に優れた歌手なんだ、というキモのところです。

ただ、新しく、オリジナリティのある、斬新な表現というのは、旧来の方式に慣れた人々から反発を呼びます。

『上を向いて歩こう』の坂本九の歌唱も、他ならぬ作詞の永六輔から反発を受けたそうです。永六輔は、初めてリサイタルで『上を向いて歩こう』を聞いた後、中村八大に異議申し立てを行います。めったにないことです。

「もっと歌のうまい人に歌ってほしい」

と。

坂本九の表現を理解し、評価している中村八大は全くとりあわなかったそうですが、このあたりが先駆者というか、革新者の悲劇ですね。坂本九の歌唱は、流行歌手としてはオリジナリティがありすぎて、当時は充分に理解されなかったみたいです。

そのため、だんだんとタレント活動に重点を移していきます。

しかーし、芸術の良いところは、良い作品であれば、時代を経ても評価が高まり続け、人々の心に響き続けるとこです。

作品の前にあれば、当時の常識など、ついでに性別も、肌の色も、顔の良し悪しも、社会的地位も、生まれも育ちも、ほとんんど何もかも関係なくなります。

関係あるのは、作品だけです。

坂本九が残した作品は、日本語のままでありながら世界中の人々の心に残り、人々の心に響き続け、はるか後年、非常に素晴らしい本を生み出しました。

坂本九の芸術が持つ力ですね。