『お兄ちゃんはおしまい!』と『NHKにようこそ!』について考える

2023年1月から3月にかけて放送された深夜アニメ、『お兄ちゃんはおしまい!』。通称、「おにまい」。

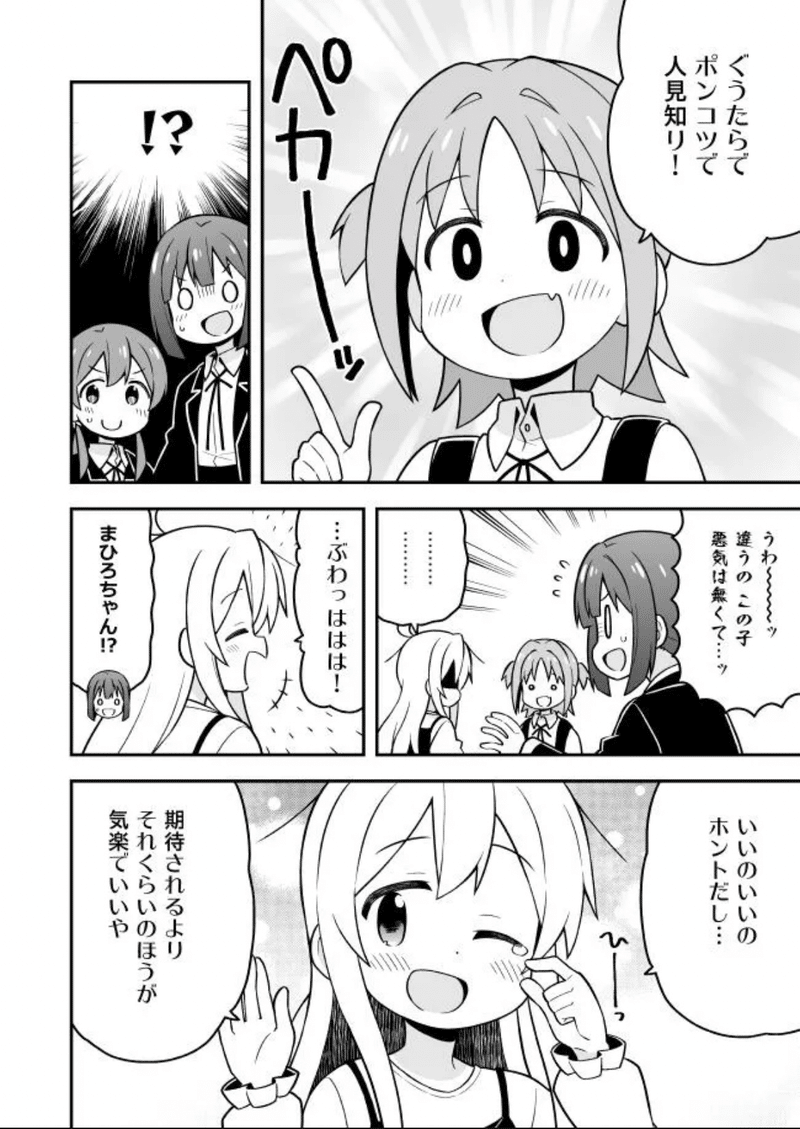

妹に飲まされた怪しい薬のせいで女の子になってしまった引きこもりニートの主人公、緒山まひろが「女子」の生活を体験しながら引きこもりを脱していく姿を描いた日常系コメディで、TSモノというニッチなジャンルながらも、今年1番のHENTAIアニメとして早くも注目を集めている。

「元」男の主人公がふりふりのスカートを履いたり、おめかしをしている姿は非常に背徳的でそそられるものがあるが、前述した通りこのアニメは単にえっちなだけのお話ではなく「引きこもりを脱する」という大目標が設定された、ストーリー性を帯びた作品となっている。(まひろ本人にその自覚はないが。)

女の子になってしまったまひろは器量、才覚に優れた妹の緒山みはり主導のもと社会復帰(作中に於いては「お兄ちゃん改造計画」と称されている)のためのステップを踏んでいくわけだが、この話の構成はとある作品を想起させた。

滝本竜彦氏による小説作品、『NHKにようこそ!』。この作品も「おにまい」と同じく引き篭もりが社会に迎合していく姿を描いた作品となっており、大学を中退しニート生活を送っていた主人公、佐藤達弘が、ある日偶然知り合った中原岬という少女に提示された「引き篭もりからの脱出プラン」に従うことで物語が始動していく。奇しくも緒山みはりと中原岬は、両者とも「引き篭もりを救う少女」として作中に現れるのである。

2002年に角川書店から刊行され、2006年にアニメ化を果たした『NHKにようこそ!』と、一迅社発行の『月刊ComicREX』にて2019年から連載を開始し、今年に入りアニメ化を果たした『お兄ちゃんはおしまい!』。「引き篭もりの救世主」はゼロ年代にあるのか、それとも令和の今にあるのか。

物語を求める引き篭もり

緒山みはりと中原岬の関連性について考える前に、まずはそれぞれの作品の主人公に着目していきたい。

先述した通り、『お兄ちゃんはおしまい!』の緒山まひろと『NHKにようこそ!』の佐藤達弘は共に「引きこもり」であるわけだが、この両者の作中での振る舞いは大きく異なっている。

そもそもとして「おにまい」のまひろは原作21話(アニメでは6話)の段階で「女子中学生」となって学生生活を始めており、引きこもりとは言い難い。対して『NHKにようこそ!』の佐藤は作中終盤までずっと、「引きこもりニート」の称号を背負わされている。

「物語」である以上、佐藤もまひろと同じように中原岬をはじめとした様々な人物と交流しているわけだが、彼の立ち位置は一貫して「社会不適合者」にある。日々の生活に懊悩し、苦しむ佐藤と、中学生のやり直しを行うまひろとでは始めの状態こそ同じであれど立ち振る舞いが全く異なっているのだ。

しかし、だからと言って全く共通点がないというわけではない。『NHKにようこそ!』は原作である小説の他に、アニメ、漫画でのメディアミックス展開を行っており、それぞれに異なった設定が付与されている。中でも漫画版、及びアニメ版での佐藤の振る舞いには、まひろと共通する点が一つ存在している。それが、「ゲーム」である。

2013年にアメリカ精神医学会が「嗜癖」を精神疾患として定義し、その中で「インターネットゲーム障害(Internet Gaming Disorder)」というカテゴリを設け、2019年にはWHOが「国際疫病分類」の中に「ゲーム障害」を加え、国際的に「ゲーム依存」の概念が認められたことを踏まえると、現代に於いて、社会性に難を抱えた状態にある人間(引き篭もり)が、外出せずに家にいながら依存できるアイテムとしてネットゲームが浮かび上がるのは容易であると言える。事実、まひろの部屋には数多くのゲームが散乱しており(主にギャルゲーだが)、原作では彼がネットゲームをプレイしている姿も描かれている。そして、佐藤もまた物語の中盤で現実逃避の手段としてネットゲームにハマっているのである。

彼らがネットゲームにハマる理由は何であろうか。佐藤達弘は作中で「現実は駄目でもゲームの中でなら魔法戦士であれる」と言い、意味のない現実に対し、意味を与えられるネットゲームの世界に耽溺していたわけだが、この姿勢は「意味=物語」を与えてくれないポストモダンが進行した現代に強く呼応した発言のように捉えられる。話の序盤で早々に引き篭もりを脱し、ゲーム依存から遠ざかったまひろは兎も角として、モラトリアムの中で懊悩とし続けていた佐藤は役割と物語を与えてくれるゲームの世界へと転がり込んでいった。そして、ゲーム内で知り合った「ミア」という女性プレイヤーに物語ある世界に依存する理由を委ねたのである。

ネットゲームの世界に於いて、他のプレイヤーは「物語」に参加する中身あるキャラクターと言えるだろう。作中で中原岬はネットゲームにのめり込む佐藤を救おうと何度も試みたわけだが、そんな彼女の姿に当人が目もくれなかったのは、彼にとって現実が意味のない世界だったからに他ならない。ゲームの世界に意味ある物語とそれを補強するキャラクターが存在したからこそ、佐藤は自分の現状を再確認するまで意味のない現実とそこに生きる(彼にとって)中身のない少女に興味を惹かれなかったと考えられる。

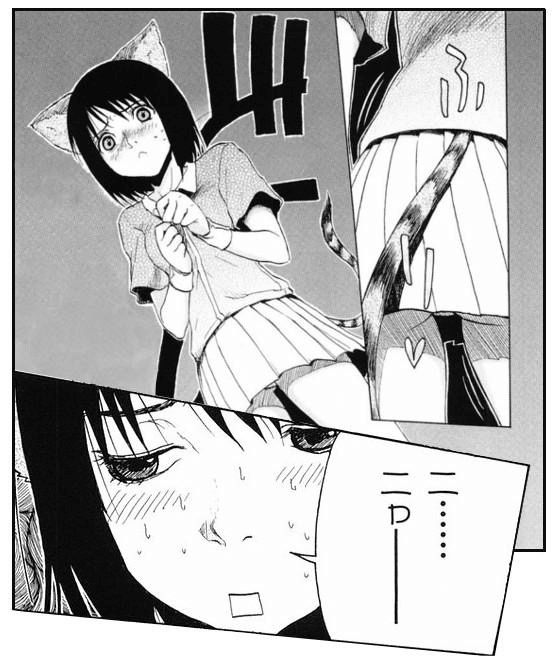

『ゼロ年代の想像力』で評論家の宇野常寛氏はキャラクターは物語に隷属し、それ単体で成立する記号ではないと主張していたわけだが、中原岬がネットゲームにハマる佐藤を現実に引き戻す手段として「ネコミミ」のカチューシャをつけて誘惑したものの、それが失敗に終わったのは「ネコミミ」や「メイド」、「病弱で幸の薄い外見」のような萌えを形成する記号がそれ単体では機能することがなく、物語に隷属するキャラクターなしでは成立し得ないことを示していると言えるのではないだろうか。

これは、アニメ『お兄ちゃんはおしまい!』のEDの中で、「物語」を与えてくれるゲームの世界から早々に脱し、学校生活を通してコミュニティを獲得したまひろがコスプレに興じながら友人と遊んでいる姿とは非常に対照的な姿勢であるように感じられる。「萌え」のアイテムと現実の少女(中原岬)との結びつきを否定し、ネットゲームに夢中となっていた佐藤は物語≒キャラクターを頻りに求めていたわけだが、彼が話の序盤で「日本引きこもり協会=NHK」という架空の敵を作り出していたのも結局は「物語」の渇望故だったのである。

少なくとも、私たちが生きている現実世界において、キャラクターは物語に隷属する。たとえば「空気の読めない人」とは、自身のキャラクター

が、物語(コミュニティ)から独立して存在するという誤った認識を抱き、他者に対して暴力的に自らのキャラクターの承認を求める人のことに他ならない。より厳密に表現すれば、キャラクターとはその設定を承認してくれる共同性=物語を必要とするもので、独立しては存在し得ないのだ。

しかし、擬似的に内面と人格を醸成するキャラクターは、そもそも厳密には記号とは言えない。過去にまつわる経歴設定、髪の毛の色、口癖、あるいは「ネコ耳」や「メイド服」などの外見的な衣装は記号かもしれない。だがそれらの記号が単体で消費されるとき、それはキャラクターとは呼ばない。これらの諸要素が統合され、ある種の人格設定として機能し、その設定を承認する共同性が発生してはじめてキャラクターは成立する。

去勢された引き篭もり

モラトリアムの中で懊悩としていた佐藤とは異なり、妹のみはりによって早々に引き篭もりから脱したまひろは「女子中学生」として学校に通うこととなり、そこで「穂月もみじ」をはじめとした仲間と出会うこととなる。

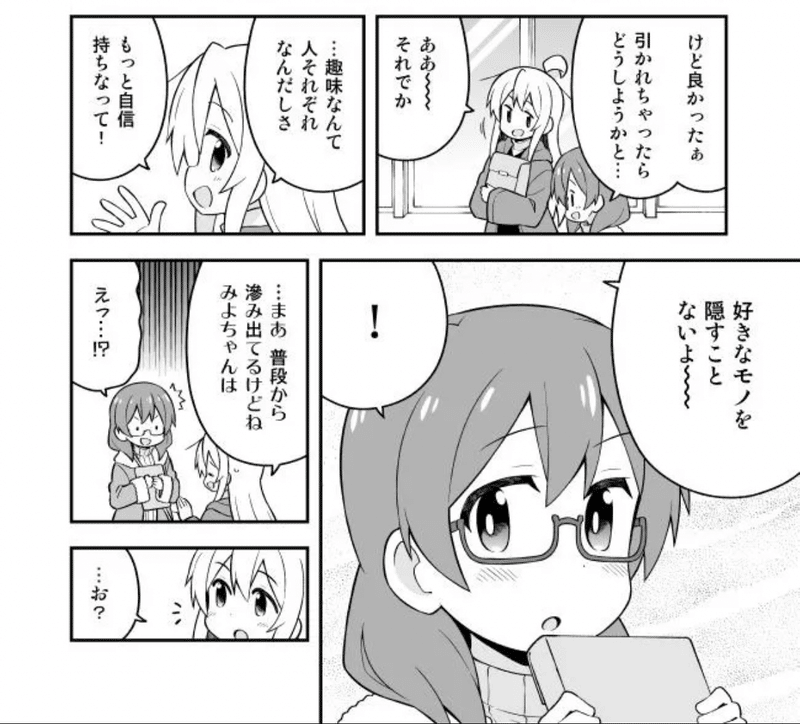

強制的に女にされたまひろは文字通りお兄ちゃんであることを「おしまい」にされるわけだが、妹の実験台にされたことに関してアニメ第1話(原作3話)で妹とランニングをする場面で「自分が身の丈に合った位置に収まった感じがする」と述べていることを踏まえると「兄」であることを放棄したことにより、彼は周囲からのプレッシャーからも解放され、怠け者な本来の自分を取り戻し、曝け出すことに成功したと言える。そして、そんなだらしない姿は「中学校」という未成熟な子供たちが集まる空間の中で許容されているのである。アニメ第10話でGL趣味を隠す友人のみよちゃんに「好きなものを隠すことない」と発言したのは自身の経験故だったのだろう。

アニメ最終話で薬の効果が切れ始め、男へと戻りかけていたまひろは妹から渡された女性化する薬を再び服用することで「女子」としての生活を今度は自分の意思で選択するわけだが、これは彼が誰からも認知されない「引き篭もりの空間」から怠惰な自分を認知してくれる「共同世界」の空間へと自発的に動いたことを示していると言えるだろう。妹から「女子」としての役割を与えられ、その通りに振る舞うことで「自己」を獲得できたまひろの姿には他者との関係を重視したレーヴィット哲学を彷彿とさせるように個人的には感じられる。彼は去勢されたことで「ペルソナ」を獲得し自己の獲得と他者からの認知を得られたのである。

人間的な個体が『ペルソナ』という存在のしかたを有する個体であり、本質的に、共に在る世界に由来する一定の『役割』をおびて現実存在していることである。

「自己」を失わなかったまひろ

前章でまひろは兄であることを放棄したことで自己を獲得できたと述べたわけだが、彼の兄としての振る舞いは消失したわけではない。先程までの意見と相反するが、まひろは「女子」となったことで却って「兄」らしい振る舞いを取り戻しつつあると言えるような場面が散見されている。例えば、3話では熱を出したみはりの看病を自主的に行い、7話では家庭科の授業で作ったお菓子をプレゼントするなど、他者と積極的に関わるようになったことで「だらしないながらも妹を思いやる兄」としてのペルソナが確立されたのを確認することができるのである。

まひろは決して女子となったことにより「男」であることを埋没させられた存在ではない。ドイツの哲学者カール・レーヴィットは『共同存在の現象学』の中で、イタリアの劇作家ピランデルロの『御意に任す』という戯曲を取り上げ、他者との関係の中に埋没した人間とそのあり方を否定的に捉えているわけだが、女子としての振る舞いと兄としての振る舞いが共に描かれたまひろは人間関係の中に埋没することなく、自己と他者との相互的な自立性が確立された存在と言えるだろう。

ルイジ・ピランデルロ『御意に任す』

参事官を務めるポンザ氏は自分の妻、ポンザ夫人とは別居関係にあり、姑のフローラ夫人と同居をして生活している。更に、ポンザ氏は姑が自分の妻に会うことを妨害しているため、フローラ夫人は自分の娘(ポンザ夫人)と充分に顔を合わせる機会が殆どない。

これを不思議に思った街の人々は彼らの奇妙な生活の真相を暴こうとするのだが、フローラ夫人がポンザ氏の嫉妬深さ故に自分の娘(ポンザ夫人)を監禁して閉じ込めているのだと説明するのに対して、ポンザ氏はフローラ夫人は自分の前の妻(ポンザ夫人)がすでに亡くなっていることを受け止められず、新しい妻のことを今は亡き「ポンザ夫人」であるとしているため、その妄想を壊さないために新しい妻を監禁しているのだと言う。

このポンザ氏の説明の後にフローラ夫人がまた新たに真実を語り始めるのだが、そこではポンザ氏はポンザ夫人が過去に療養所に入れられた際に「ポンザ夫人がすでに亡くなっている」と勝手な勘違いを起こしたため、「2度目の結婚」という体裁を整えて彼の矛盾を解消したのだと述べるのである。

真実がどちらにあるのかわからなくなり、困惑してしまった街の住民たちだったが、ある日ポンザ夫人が住民たちの前に現れ、「私は"フローラ夫人の娘"であり"ポンザ氏の2番目の妻"なのです。」と説明する。ポンザ夫人は自分を「人が私をそう考える通りの者」であるとし、真実は有耶無耶のまま幕を閉じる。

レーヴィットはこの「ポンザ夫人」を間柄の独立化の端的な形態にすぎないとして批判し、個人は間柄に対して「関わり合う」ことができ、所属者として他者からの要求に捉われるのではなく、他者からの要求に応じる者であるとした。

私が単純にこうした諸関係のうちに消失するのではなく、そのようにさまざまに所属するものでありながら、じぶんの自立性を守りうるかぎりでは、『役割』のこの多数性は、私自身にとって問題とはならない。私はこの諸関係に、程度の差はあれ「参加する」ことができる。所属する者としても、私は端的に要求に捕らわれるのではなく、その深度においてさまざまであれ、この要求に対応するのである。

男から女へ、立ち振る舞いが大きく変わりながらも「兄」であることをやめなかったまひろの姿には藤本タツキによる漫画作品『ファイアパンチ』の主人公、アグニの存在を想起させられる。文明が崩壊した極寒の世界が舞台となったこの物語では、主人公の立ち振る舞いが序盤、中盤、終盤でそれぞれ大きく変化しているのを確認できる。

ある日、べヘムドルグ王国の軍人ドマに襲われ、彼の持つ「炎」の能力(作中では「祝福」と呼ばれている)によって焼き殺されそうになったアグニは彼自身が持つ「再生」の祝福の力がきっかけとなり、焼け死ぬことも、朽ちることもない炎の身体を手にすることになる。対照的に「炎」の祝福によって焼け死んでしまった妹の復讐を決意した彼は序盤は「復讐者」として活動を開始するわけだが、彼の振る舞いは話が進むにつれ徐々に変化して行き、終盤には「べヘムドルグに対する復讐者」から大きく逸脱し、妹のルナによく似た元べヘムドルグの軍人ユダの味方となり(ユダを「ルナ」と呼ぶことで妹の代替とし)、嘗ての仲間たちを自らの手で惨殺するようになる。

最後はユダに「貴方のなりたい貴方になって」と伝えられ彼女の持つ祝福の力によって身体に纏っていた炎を消され、同時に「アグニ」としての記憶と名前も失くすことになるのだが、この「アグニ」が消失する場面で彼は幼少期の思い出を回想した後に、映画館(作中では死後の世界とされている)で妹との再会を果たしている。彼の根底には一貫して「妹と再び暮らしたい」という思いが強くあり、それが原因で妹によく似たユダの味方となったことを踏まえると、「復讐者」としての振る舞いと、「兄」としての振る舞いの間で揺れていたアグニの姿は、「他者との関係に埋没してしまったまひろ」であったと言える。『御意に任す』のポンザ夫人と同じように、アグニもまた他者と関わり合う中で「自己」を失いかけていたのである。

作家の飲茶氏は『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』という著書の中で、インド哲学の「アートマン」という概念に関して、古代インドでは「踊り子」と「観客」という言葉を使って説明していたと述べているが、個人的にはこの「踊り子と観客」と「アートマン」の概念は『ファイアパンチ』の物語に非常に近しいものであるように感じられる。

「踊り子と観客」

インド哲学の中では個人を成り立たせる原理のことを「アートマン=私自身」と呼ぶ。この概念は「〜に非ず」でしか説明できないとされていたが、この「〜に非ず」について古代インドでは「踊り子」と「観客」の関係に例えて説明したとされている。

『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』の中では「踊り子」を「映画」に置き換えて解説しており、映画の中の登場人物がどんなに酷い目に遭おうとも、それを見ている「観客=私たち」にとってはそれはただ「観るだけ」の対象物に過ぎない以上、私たちが登場人物と同化することはないとしている。

インドの哲学者(ヤージュニャヴァルキヤ)はこの「映画」と「観客」の関係と同じように、自己(アートマン)は鑑賞者であって、「踊り子=映画の人物」ではないとし、鑑賞物(世界)がどんなに汚されようとも「アートマン」には何も関係がない(〜に非ず)と決定付けた。

アートマン(私)とブラフマン(世界の根本原理)を同一とし、世界と一体化することで真理を得ようとしたインド哲学の教えを、そっくりそのまま『ファイアパンチ』のアグニに置き換えることは難しいが、立場、立ち振る舞いを何遍も変えながらも、「ルナの兄」としての立場を失うことがなかった彼の姿には、インド哲学の教えにあるアートマン(私)の概念を彷彿とさせる。彼は一度「自己」を失いかけてはいたものの、最終的には「ルナの兄」として死後の世界に現れたのである。

作品終盤、アグニは 「復讐者」として振る舞っていた個体と記憶を失くした別個体とに分裂するが、記憶を失くした方のアグニが「復讐者としてのアグニ」の姿を映画館で視聴していた姿には、「私自身」が何もの(復讐者として振る舞っていた自分や、終末を迎えつつある世界)にも束縛されることがなくなった姿を映していると言えるように感じられる。

まひろもアグニも姿が変容したことにより立ち振る舞いの変化を強いられていたわけだが、彼らが元々有していた「自己」というものは結果として損なわれなかった。これは自己と世界の狭間で悩み悶え、その場しのぎで立ち振る舞いを変え続けていた佐藤達弘とは非常に対比的であるように思う。

中原岬は救世主なのか?

緒山みはりはまひろを「女子」に変えることで彼を「社会」へと引き摺り出すことにある程度は成功したわけだが、対して中原岬は佐藤に何を齎したのだろうか。個人的に答えは「痛みの所有」であったと言えるように感じられる。

そもそもとして『NHKにようこそ!』は「何一つとして始まらない物語」であった。友人に誘われるがままエロゲ制作に精を出したり、テレビで見た難病の少女を救うためにお金を稼ごうと決心したり(漫画版)するもののそれらは全てうまくいかない。読者には佐藤達弘という男が延々と起承転結の「起」の部分を繰り返しては挫折する様を提示されるだけであり、加えて肝心の「引きこもり脱出計画」に関しても一向に進展がない。それもそのはずで中原岬自身もまた、「救い」を必要とする人間だったのである。

端的に言って中原岬の「引きこもり脱出プラン」とは「救世主を騙り、自分より弱い存在を救いだすことでその対象から承認を受ける」というものであった。中原岬はメディアによって設定が多少異なってはいるものの、「心に闇を抱えたメンヘラ気質のある少女」というキャラクター像は一貫している。「引き篭もり=佐藤」という見下せる対象の精神に漬け込み、依存関係になることを望んでいた彼女の目論見は、佐藤本人からの拒絶によって失敗に終わる。その後の結末に関してもメディアによって若干の差異はあるのだが、一度拒絶した少女を痛みを伴って所有するというラストに違いはない。佐藤は中原岬という「救世主」と痛みを分かち合うこと(互いに自己を偽っていたことを認識すること)で引き篭もりを脱し、社会へと歩みだすのである。

佐藤達弘、中原岬に限らず、『NHKにようこそ!』に登場する人物は基本的に「意味を与えてくれない社会」に対する恐怖に怯えている。それはポストモダン(70年代以降の文化的世界)の進行により、社会が意味、役割を与えてくれなくなり、8、90年代辺りから『思春期挫折症候群』(新曜社)や『社会的ひきこもり 終わらない思春期』(PHP新書)のような「引き篭もり」を取り扱った著書が台頭し始めたのと無関係とは言い難いだろう。事実、滝本竜彦は漫画版『NHKにようこそ!』最終巻のあとがきにて『NHKにようこそ!』は「その頃流行語だった『ひきこもり』や、その他諸々の時事ネタを取り入れた娯楽小説」を作ることを目的として産まれたものであると説明している。佐藤達弘をはじめとした登場人物の性格はそんな「引き篭もりの時代」を反映したものであったと捉えられる。

「僕はねぇ。あーゆー感じのドラマに心底憧れているんです。テレビドラマの中には、真実がありますからね。起承転結があり、感情の爆発があり、結論がありますからね。……なのに一方、僕らの生活は、いつまでもいついつまでも、薄らぼんやりな不安に満たされているだけで、わかりやすいドラマとか、わかりやすい事件とか、わかりやすい対決とか、そーゆーものが一切ありません。

佐藤達弘の友人、山崎の台詞

「ですからね。わざとこんなに辛い世の中を作った神様は、きっとすごい意地悪なヤツなんです。……ね?論理的な話でしょう?」

「そんな悪い神様がいるんなら、逆にあたしたちは健やかに生きていけるよ。神様に不幸の責任を押しつけられれば、逆にその分あたしたちは、すっかり安心できるでしょ?」

中原岬の台詞

そして、引き篭もりが問題視された20世紀末の世相を反映した本作は現代でもサブカルチャーを好む若者の間で親しまれている。打算ありきで佐藤へと近づいた「中原岬」という歪な救世主を求める声をツイッター上で今もなお確認することができる以上、彼女は現実に於いて「引き篭もりを救う救世主」として認知されていると言えるだろう。

先述した通り、「救世主」として中原岬を捉えた場合、それは非常に歪なものとなる。自らのことを承認してもらうために佐藤に提示した引き篭もり脱出プランの内容は、哲学や心理学に関する書物を通して現状を理解し、解決法を模索するというもので、緒山みはりのように明確に引き篭もりを打開する解決法を提示してはくれない。それでもなお読者が中原岬に縋るのはなぜなのか。思うにそれは「緒山まひろのように自己変革を起こした人間」よりも「自己を偽り虚勢を張る人間」に対して我々は強く共感するためではないだろうか。

器量、才覚に優れた緒山みはりとは異なり、中原岬は間違いなく「弱い人間」であった。「おにまい」で焦点が当てられていたのはあくまで引き篭もりを脱し、仲間とのコミュニケーションを楽しむ「緒山まひろ」であり「みはり」ではない。加えて、引き篭もりのまひろとそれを助けたみはりの二人が血の繋がりという断ち切れない強固な鎖に繋がれていることも相まって、「おにまい」に於いては「ダメな人間を助けてくれる救世主=みはり」を我々は所有することができないのである。それに対し、中原岬に関しては引き篭もりを助ける救世主でありながら、「ダメ人間による所有を求められる弱い人間」として作品に君臨していた。それ故、作品中盤からは主人公の佐藤と同じくらい中原岬の存在に強くスポットが当たってくることになる。佐藤達弘に自分を重ね、中原岬に共感することで、男女が互いに痛みを共有し合う空間が用意された『NHKにようこそ!』はヒロインの存在が、主人公≒読者にとって「拾いやすい弱者」であった。そのため、中原岬という「引き篭もりの救世主」は現代に於いても「手の届きやすい異性」としてその存在を認められ、求められていると言える。

おわりに

評論家の斎藤環氏は『中高年ひきこもり』という著書の中で現代の若者が、「反社会的」から「非社会的」へと変化したことと、「未成熟でいられる期間」が長引きつつあることを指摘しているが、この「未成熟」の許容故に人や社会とコミットしなくなった若者の存在は、まさしく佐藤達弘や緒山まひろを表しているように感じられる。

佐藤達弘は最終的にフリーターとしての生活をはじめながら、希死念慮を抱えた中原岬と痛みを分かち合いながら生きていくことを決心したわけだが、これは歪な青春の期間を享受している状態にあると捉えられるし、緒山まひろに関しても「女子」となったことでモラトリアムの期間を延長して日々を過ごしている。彼らは人や社会とある程度は関わりを持つようになったものの、「未成熟」であることには変わりがないのである。

スチューデント・アパシー、パラサイト・シングル、ニート、おたく、不登校、ひきこもり……などなど、ここ30年ほどの若者に関するキーワードを並べてみても、その多くは非社会性を意味する言葉です。反社会的行為は「アンチ」の形で社会と強くコミットするものですが、いま並べた言葉はいずれも社会とのコミットを避ける性質を持っており、その意味で「非社会的」なのです。

しかし、経済的成長によって、私たちは長すぎるモラトリアムを享受できるようになりました。それは言うまでもなく良いことです。成熟社会というのは、ハンディキャップを負った個人でも、それがない人々と同等の生活を送れる社会を意味します。ということは、未成熟さが不利益をもたらさない社会ということでもあります。

しかし、彼らは決してそんな「未成熟」を許容される空間を永遠のものとは捉えていない。原作『NHKにようこそ!』に於いては終章で大学生となった中原岬が順風満帆な大学生活を送っていることが明らかとなり、フリーターとしてその日暮らしに近い日々を送る佐藤とは対照的な存在となっている。その上、中原岬との共依存関係に関しても、「どこまで続くのかわからない」と述べている以上、少なくとも中原岬との関係は性愛と結びつくことのない終わりある関係であると考えられるだろう。(しかし、漫画版では佐藤は中原岬に対して「君を好きになる」と発言しているため「傷を負った少女」の所有に成功している。)

「おにまい」に関してもアニメ最終話で女子であることを選択したことに対し妹に「元に戻るタイミングがあるから」と述べており、「女子としての生活の終わり」が示唆されてはいる。原作の連載がまだ続いている以上、まひろの女子としての生活に終わりが来るのかどうかは未だ判然とはしないが、彼が現状を「終わりある日常」として捉えていることは非常に興味深い点である。

佐藤達弘も緒山まひろも「未成熟」な状態にはあるが、彼らはそんな状況を終わりあるものと捉え、一歩ずつ着実に日々を歩んでいる。現実には緒山みはりのように都合よく姿形を変えて新たな生活を提示してくれる存在はいない。「所有」できる救世主としては緒山みはりよりも中原岬の方が優位に立つし、彼女を求める行為は「女子化」するよりかはある程度現実的なのかもしれないが、そんな「傷を負った少女」もまた、都合良く私たちの前には現れてはくれないだろう。そんな「ヒロイン」のいない現実に於いて、私たちを真に救済してくれるのは緒山みはりや中原岬ではなく、「未成熟」ながらもそれを受け入れて日々を生きる緒山まひろ、佐藤達弘の姿にあるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?