『残俠』俊藤浩滋と関本郁夫の出会いが生んだ残日の任侠映画に想いを馳せて【前編】

関本郁夫『映画監督放浪記』に載らなかった任俠映画論

お初にお目にかかります。手短に申し上げますんでまずは一くさり。

拙は色々あって元映画監督の関本郁夫が書いた自叙伝の手伝いをしていて色々あってクビになった者でげす。元は関本が長野県上田市の地元ミニコミ誌に自叙伝を連載してましてそれを本にまとめるという時に拙ともう一名が参加したのであります。お前を男にしてやる印税は三分割だとか結構なことを言われてまぁ実際には関本の手書き原稿をPC清書しただけで男も何もと思ってはいたのですが。関本の原稿は仕上がり清書も済んだものの色々あってもう一名は降りて別のもう一人が加わったのですがどうも彼の男はハナからこちらにいやな感じ(高見順)。ところが関本は彼の男に何も言わない言えない。何だかねえと思ってた折に彼の男から未発表作品について書けと拝命し関本にもその旨伝えて「頑張れよ」と言われたので無事脱稿。ところがこいつを「未発表作品について書かれるとつらい」なんて言われてしまいましてな。挙句に彼の男からも「これからは一人でやります」なんて言われてお役御免。然し捨てる疫病神あれば拾う福の神ありで脱稿した拙稿は『映画論叢』誌59&61号に無事掲載と相成りました。しかし企画の始まりからは4年か5年こちらが馘首されてからでも2年は経ったが本は出ねえでようやっとの出版が今年の5月。何も言わずに送り付けてきたので何も言わずに送り返したんですがその冒頭に掲げたのが彼の男の序文。京都について触れながら関本映画の白眉にして俊藤浩滋が最後のロマンを賭けた『残俠<ZANKYO>』に触れない結構な内容でござんした。こちらについては拙も単独で関本に取材して(2019/12/21)他にもネタを拾い拾いまとめたのがここに掲げる拙稿という次第。どうぞご高覧賜りましてご意見ご指導ご鞭撻よろしく願い上げまする。

ちなみに彼の本について拙は一銭も受け取っておりません。お後がよろしいようで。(文=谷川景一郎)

俊藤浩滋と関本郁夫、任俠の美学

俊藤浩滋の呼び名といえば「任俠映画のドン」。男たちの義理と意地、その果ての血みどろの死闘。男の美学を満載した映画を綺羅星の如く連発した大プロデューサーである。また関本郁夫を語る際には「女性映画の鬼才」といった枕詞が常套句と化しているようだ。世に知られる作品は『女番長』シリーズや『処女監禁』(一九七七)、『天使の欲望』(一九七九)、或いは『極道の妻たち』シリーズなど。また名画座で頻々とかかる作品もこれらに『札幌・横浜・名古屋・雄琴・博多 トルコ渡り鳥』(一九七五)や『大奥浮世風呂』(一九七七)が加わろうか。本稿はそうした評をそれはそれと肯定しつつ、別の視座を提示し蟷螂の斧たらんとする試みである。

関本にとって俊藤浩滋というプロデューサーは、近くて遠い存在だった。俊藤が任俠映画で辣腕を振るった一九六〇年代中盤~一九七〇年代初頭、関本は助監督としてそれらの作品に接し、例えば一九六八(昭和四三)年『緋牡丹博徒』(監督:山下耕作)の予告篇を演出し俊藤の激賞を受ける場面はあった。しかし関本は任俠映画時代の監督達より年少の、言わば末弟。関本本人の謂い方では「遅れてきた青年」である。監督昇進を果たした一九七四(昭和四九)年には、俊藤と任俠映画の隆盛は既に過去のものとなっていた。一九六八年には実に二八作品に制作者としてその名を刻んだ俊藤だが、六年後に手掛けた作品はわずか二本。しかも『あゝ決戦航空隊』(監督:山下耕作)は東映が総力を挙げた戦争映画、『ザ・ヤクザ』(監督:シドニー・ポラック)はワーナー・ブラザース制作、ということでいずれも俊藤が単独でプロデューサーを務めた作品ではない。関本にとっては自らを監督に引き上げた天尾完次や、東映退社後に久方振りの古巣での仕事となった『東雲楼 女の乱』(一九九四)や『極道の妻たち』シリーズの日下部五朗の方が、より縁が深いプロデューサーと言えるだろう。そんな俊藤と関本が、プロデューサーと監督として接した唯一の作品が『残俠<ZANKYO>』(一九九九)である。この作品は俊藤が久方振りに手掛けた王道の任俠映画だ。一九七三(昭和四八)年『仁義なき戦い』(監督:深作欣二)に始まる実録路線が任俠映画に取って代わってからも、俊藤は任俠的な作品にこだわり続けた。「任俠的な作品」とは、俊藤自身の言葉を借りれば「夢とロマン」の作品である。この映画と同時期に刊行された山根貞男によるインタビュー本『任俠映画伝』(講談社)において、俊藤は映画の魅力を幾度もその言葉で語っている。『最後はやっぱり誰でも美しいもの、勇ましいものに惹かれ、正義に憧れる』(同書より)と。 そして関本は、かつて映画作りの骨法を岡田茂から伝授された。それは「泣く、笑う、握る」である、と。「握る」とは手に汗を握るの意で、涙と笑いとスリルの映画は正に夢とロマン、言葉は違えどこれが東映映画の真骨頂となるだろう。任俠映画は東映骨法の集成であり、自身の映画人のとしての青春を彩る任俠映画を、関本もまたこよなく愛していた。関本が二六歳の時、助監督たちの同人誌に書いたシナリオ『浪花の辰』が俊藤に評価され、小沢茂弘監督、菅原文太・待田京介主演で企画が立った事もあった。この際には関本が「これは『人生劇場 飛車角』をベースにしたシナリオで、だからこそ主役は鶴田浩二と高倉健しかあり得ない」と主張し実現はしなかったが。そんな両者がようやく、この映画で直に接したわけだ。

映画の主人公のモデルは図越利一である。大正末期に京都市内に生れ、渡世縁持つ親分は中島源之助。中島組(後に中島会)の若衆として頭角を顕わすのだが、分けても一九四六(昭和二一)年一月二四日に勃発した七条署襲撃事件は世に名高い。終戦によって解放された朝鮮人の一部が闇市場を仕切り、物価統制令に違反するばかりか「我々は戦勝国民である」として警察にも従わず七条署へ集団で抗議に詰めかける。当時、テキヤや博徒は闇市の利権を巡り不良朝鮮人と鋭い対立関係にあり、急報を受けた彼らは警察の救援に駆け付けた。図越が率いた極道者は実力行使で署内から不良朝鮮人を排除、さらに京都駅周辺で集団大乱闘を演じた。この騒動はMPによってようやく沈静化するが、双方に多数の死傷者を出した。ただし遺恨は残り、同じ年の六月九日には職務質問をした同署の巡査が射殺され、朝鮮人五人が逮捕された事件も生じた。

山口組や稲川会の歴史にも終戦直後の不良朝鮮人との衝突は刻まれているが、この一件は中島会と図越の盛名を斯界に轟かせ、やがて京都の極道世界を中島連合会として一本化した。そして源之助が没した一九六〇(昭和三五)年に図越は中島連合会二代目を襲った。ところで幕末から明治にかけての京都では國定忠治や清水次郎長と並ぶ伝説の俠客、会津小鉄(本名:上坂仙吉)が活躍していた。中島連合会を形成する中島会やいろは組など、京都の組織は元をたどると会津小鉄に辿れるものが多く、「京都の極道」の象徴としてその名には独自の重みがあった。それ故にこそ偉大すぎるその名は仙吉の実子である卯之松が二代目を継いで病没した後、止め名のように浮いた形となっていた。だが京都をまとめあげ山口組や稲川会など他地域の巨大組織とも交流を持つ図越こそ、その名を継ぐにふさわしいという声が高くなる。当初は強く拒んでいた図越だが、遂に一九七五(昭和五〇)年、三代目を襲名し会津小鉄会の名を四〇年ぶりに復活させた。

京都における立志伝中の人物である図越の生涯は、ノンフィクションライターの山平重樹によってまとめられ『残侠―会津小鉄・図越利一の半生』(双葉社)として刊行された。映画はこの本を原作としている。俊藤が『修羅の群れ』(一九八四)以来続けたメディアミックスだ。実は東映は、中島源之助の時代から中島会、そして会津小鉄会とは縁があった。京都各地でのロケの際、トラブル防止の「警備」を彼らが担っていたのである。また京都撮影所には、中島連合会の寄贈による備品が飾られていたという逸話もある。「任俠映画のドン」と呼ばれた俊藤浩滋だが、任俠映画以外を決して認めないというわけではない。京都撮影所で時代劇から続く任俠映画の王道を作り続ける一方、従前より現代劇を作り続けていた東京撮影所では、やがて実録路線に結実するドラマ作りが進んでいた。そこでは現代を舞台にしたドライで時に殺伐とするドラマが量産され、それらの中には俊藤の評価を受けたものもあった。佐藤純弥監督、佐治乾と鈴樹三千夫脚本の『組織暴力』はその一本で、佐藤は俊藤から「こういうのも作らないと、東映はダメになる」と激賞された。任俠一本鎗の人物ではなかったのだ。そして、特に東京撮影所の若い面々は、俊藤の任俠的ドグマに辟易したり、否定的な感情を持つ者も少なくなかったのである。そうしたエネルギーが『仁義なき戦い』より噴出し、ここから始まる実録路線において俊藤の「夢とロマン」の美学は徹底的に否定された。美しい虚構より激しい現実、それは俊藤の次世代が俊藤のテーゼを乗り越える為に必要なアンチテーゼだったが、俊藤はそれで終わらなかった。更なる乗り越え、任俠と実録のアウフヘーベンとして、いわば「美しい現実」として俊藤が放ったのが『山口組三代目』(一九七三)に始まる実録系任俠作品である。同作と『三代目襲名』(一九七四)で山口組の田岡一雄、『神戸国際ギャング』(一九七五)で菅谷組の菅谷政雄、『修羅の群れ』で稲川会の稲川聖城、『最後の博徒』(一九八五)で波谷組の波谷守之……。実現はしなかったが九州の工藤會を題材に勝新太郎と松方弘樹を共演させる『戦争と平和』という企画もあった。『激動の1750日』(一九九〇)では山一抗争という「現実」を扱いながら『やくざ者の最後はやっぱりこれでなきゃあかんという話をいくつか』(『任俠映画伝』より)挿入し、己の美学を貫いた。これらで俊藤が描いたジンテーゼは「実在の人物の任俠精神」である。その流れを概観すれば、俊藤が図越利一を描くことは必然だった。

とはいえ、俊藤と図越がつながるにはいくつかの伏線があった。俊藤は戦時中、軍需用品の製造に携わり(同時に賭場に出入りして斯界との交流を持つ)、戦後はそれら物資を売り飛ばして京都で遊び暮らした。そうした日々の中、進駐軍との折衝を機に京都府警の警官だった山段芳春という知己を得た。山段は退官後、京都信用金庫やKBS京都を通して府内に隠然たる勢力を築く。はるか後年にはイトマン事件にも関与したように裏社会にも通じた山段は、図越利一の後を承け会津小鉄会四代目会長となる高山登久太郎と親しかった。一方、高山は俊藤の実弟である真鍋亘(俊藤は男子がいない母の実家を名前だけ継いだ為、兄弟で姓が異なる)と交流が深かった。つまり俊藤と山段、真鍋と高山、そして山段と高山という個々の縁が合流し、一本の映画に集約されたのである。その中心は、俊藤浩滋だった。映画の冒頭は「製作」というクレジットから始まるが、そこには「映画『残俠』上映実行委員会」とある。これはいわゆる製作委員会方式ではなく「東映の出資ではない」ということを表わしている。続けて「制作 俊藤浩滋/(株)藤映像コーポレイション」という連名、さらに「企画 (株)プロダクション オスカー/真鍋亘/川勝正昭」と続く。「制作」の法人は俊藤の、「企画」の法人は真鍋の会社(オスカープロモーションとは別企業)であり、川勝は真鍋の会社の重役で俊藤の補佐役でもあった人物である。つまり製作も制作も企画も、総て俊藤浩滋という一人に集約されるのである。関本の記憶では五億程度を費やしたとされる予算を調達したのは、俊藤自身である。それは二五〇本を越える映画を制作した俊藤にとっても初めての経験だった。当時、既に八〇歳を越えていた俊藤がそのようなリスクを負った理由は、東映本体でヤクザ映画への成功の見通しが立たなかったからだろう。一九九〇年代においても日下部五朗が気を吐きヤクザ映画は少数ながら制作されていたが、中島貞夫監督『首領を殺った男』(一九九四)の興行的失敗でヤクザ映画撤退を表明し、数年振りに取り組んだ降旗康男監督『現代仁俠伝』(一九九七)も不振にあえぎ、続けて登場したのが佐藤純彌監督による世紀の珍作『北京原人 Who are you?』と、当時の東映はさながら停滞期の有様だった。『極妻』を除く男性ヤクザ映画は完全に失権したと思われ、Vシネマにその命脈をつないでいく、そのような時代だった。映画『残俠<ZANKYO>』において、東映は京都撮影所が「製作協力」、かつて関本の助監督を務めた事もあるラインプロデューサー厨子稔雄が「プロデューサー」、そして東映株式会社が「配給」として見られるのみだ。

だが、映画のストーリーは図越本人の生涯とはかなり様相を異にする。その脚本クレジットは黒田義之と大津一瑯。東映京都出身で『激動の1750日』(監督:中島貞夫)等で知られる大津はともかく、大映出身で時代劇や特撮に名高い監督である黒田の名は意表を突く。だが「意表」は俊藤の得意とするところで、池部良や佐分利信をヤクザ映画に起用し、実現はしなかったが佐田啓二にも声を掛けたのが俊藤である。そもそもヤクザ映画の黎明期、未だ誰も「ヤクザ」のイメージがない俳優連にヤクザ役を宛がい、松竹の青春スターや東宝の大スターだった鶴田浩二を東映の任俠スターに再生し、若く無骨な高倉健を任俠のトップスターに導き、挙句の果てに愛娘の藤純子を任俠映画最大のヒロインに育てたのが俊藤と岡田茂である。脚本家にも往時は溝口健二作品で知られる依田義賢に声を掛け(実現せず)、一九八九年『悲しきヒットマン』(監督:一倉治雄)の最初の脚本化に杉山義法に声を掛けたのも俊藤だった。黒田は先に『修羅の伝説』(一九九二)で起用した手応えがあったのだろう。意外な起用は他にも見られる。この作品の音楽は宮川泰が担当し、劇中では随所でオーケストラが鳴り響いている。テレビ音楽やアニメ音楽に多大な功績を遺した名匠とはいえ、任俠映画への登場はこれが唯一。さらに日本情緒あふれる任俠映画にオーケストラは異質である。ただし『日本の首領』シリーズでの黛敏郎によるオーケストラ音楽という前例はあり、また映画の主題歌は尾形大作による演歌『時代』(作詞:吉田旺・作曲:叶弦大)ではあるが。そして監督について、関本の推測では自身は第一の候補ではなかっただろうという。確かに先に触れた通り東映時代に接点が濃いとは言えない間柄で、何より任俠映画を監督として手掛けたことがなく「女性映画の」という定評が当時から存在した関本に第一に声が掛かるとは考えづらい。山下耕作や中島貞夫が先にあり、そして彼らが断った結果が関本、という推測は信憑性が高いと言える。関本自身、黒田と大津の脚本を読んだ時点では乗り気になれなかった。おそらく山平の原作に、図越本人の実話に依拠した二人の脚本が「つまらない」と感じさせられた。作品を自身に引き付けなければ演出の構えが出来ないという関本にとって、脚本が面白くないというのは致命的である。そこから関本により、また俊藤のネタ出しにより徹底した改稿が行われた。俊藤のネタは相当な分量で、そのまま映像にすれば四時間にも五時間にも及ぶほどだった。この映画には構成・脚色として「類充兵衛」なる明らかに偽名の人物がクレジットされているが、これが俊藤の仮の名である。彼は過去にも「斯波道男」名義を何度か用いていたが、今回の名前はこれ一回きりである。こうした表記はアイディア出しの実務を担った責任の表明に加え、二次的三次的に派生する利益を確保する根拠という切実な理由もあるが、いずれにせよ溢れ出たアイディアを絞り込み、関本が全体を練り込み、どうやらのめり込める脚本となった。あるいはその過程の中で、ドラマは現実を離れていったとも考えられる。

物語は隅から隅まで、任俠映画の美学が詰め込まれた。冒頭から流れ者が軒下三寸借り受けての仁義、寄宿人として飯は真ん中だけを食べてお代わりを頼み、或いは食べた魚の骨は自らの懐へ、という渡世の作法がこれみよがしに描かれる。そして一宿一飯の恩を受けた流れ者は、例によって刃傷沙汰に手を染める……。「岩城辰五郎」と名付けられた主人公は、俠客そのものである。より直截に言えばその姿は明確に『昭和残俠伝』の高倉健である。無骨で感情を大きく顕わさない高嶋政宏の演技も、高倉健の生き写しである。

中盤では辰五郎の組に夫婦者の旅人がやって来る。病身で身重の妻である里子(演:水野真紀)を守る為、極道世界からは足を洗い堅気になろうとする男、諏訪政次郎を演じるのは中井貴一。既に俊藤は『激動の1750日』、『極道戦争 武闘派』(一九九一)で中井を起用し、その演技力を評価していた。中井がここで演じたのは、新時代の若いヤクザである。それが今回演じるこの流れ者は、往年の鶴田浩二そのもの。任俠映画の鶴田浩二は菊地浅次郎(『明治俠客伝 三代目襲名』)や中井信次郎(『博奕打ち 総長賭博』)のように「某次郎」という役名が多かった。むろん名前のみならず、主役を立てて脇に廻る時の鶴田そのまま、任俠に生きる者としての筋を通し、一人では生きていけない妻を置いて単身殴り込み、そして斃れる……その姿は愚直なまでに鶴田浩二である。先述通り、俊藤はかつて佐田啓二を東映任俠映画へ出演させようとした。佐田は鶴田と並ぶ松竹の青春スター、あるいは俊藤は佐田に鶴田のような流れ者を演じさせたかったのかもしれない。その実子である中井の姿に、俊藤の脳裏には鶴田と共に佐田の面影が浮かんでいただろう。残された里子は「子供は一人で育てる、絶対にヤクザにはしない」と悲壮な決意と共に立ち去る。これは『修羅の群れ』でモロッコの辰(演:北島三郎)に死なれた妻(演:小野さやか)のオマージュであろう。

さらに父の仇を狙い、女だてらに背中に刺青を入れ博徒の世界に生きる女、柴垣市子。誰もが感じるように、この経歴は『緋牡丹博徒』の矢野竜子そのものである。演じるのは天海祐希、宝塚歌劇団での男役で鳴らした存在感は任俠の男たちにも、藤純子にも引けを取らない(余談だが藤純子は幼き日、宝塚歌劇団に入りたかったそうだ)。

高倉健、鶴田浩二、そして藤純子。任俠映画の主役が揃い踏みとなった人物造形。一宿一飯の義理、人を利用し尽くす悪役、義理の為に愛する女を振り切って命を落とす流れ者、そして最後の殴り込みと、任俠映画のエッセンスがすべて詰め込まれた物語。キャストのみならずスタッフにも、擬闘に上野隆三、美術に井川徳道、刺青は大部屋出身の毛利清二……。エンドロールには次々とあの日見た名匠の名が並ぶ。キャスト、ドラマ、スタッフ、その総てが俊藤浩滋による「任俠映画の集大成」、それがこの『残俠<ZANKYO>』である。(後編につづく)

主要参考資料

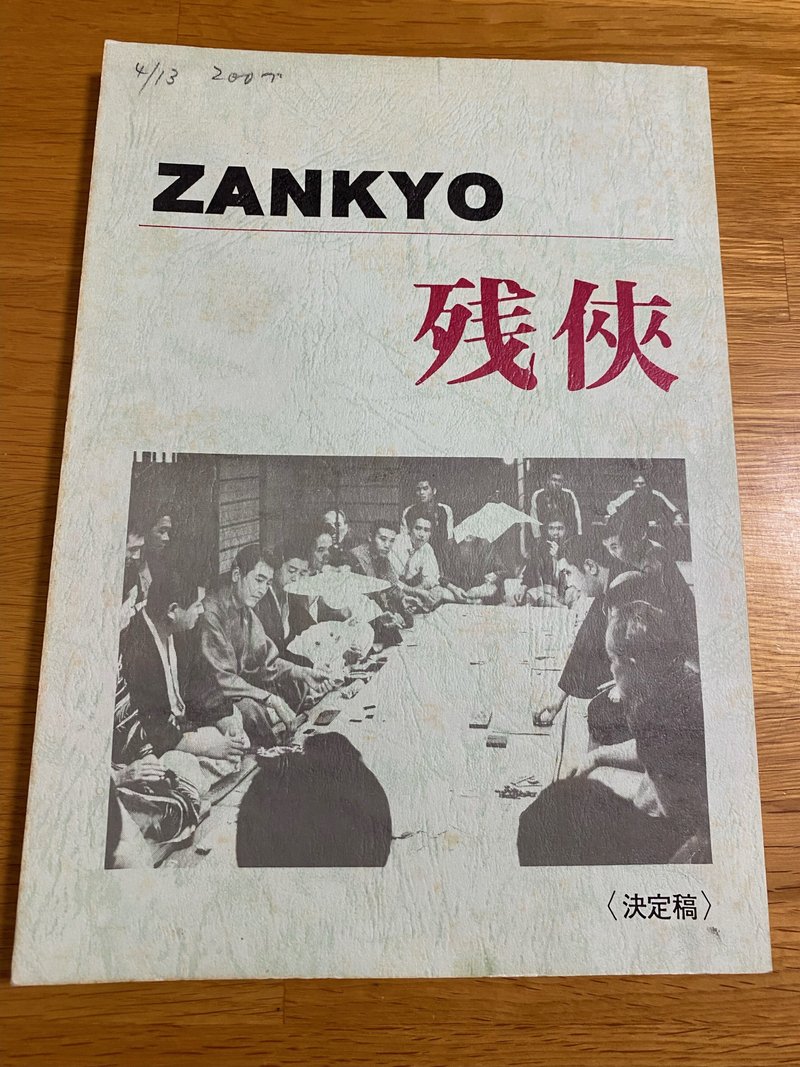

映画『残俠<ZANKYO>』シナリオ

俊藤浩滋・山根貞男『任俠映画伝』(講談社)

上原善広・編『路地 被差別部落をめぐる文学』(皓星社)

伊藤博敏『同和のドン 上田藤兵衛「人権」と「暴力」の戦後史』(講談社)

<著者プロフィール>

谷川 景一郎(タニガワ ケイイチロウ)

大阪府生まれ。序文で触れてる関本の未映画化作品は『六連発愚連隊』を中心に掘り下げております。ご興味ご関心の向きは『映画論叢』(国書刊行会)59号と61号を。同誌最新63号にも拙稿掲載。あ、あと序文の件についてはもうちょい細かく書き残そうかと勘案中です仕上がりましたらおなぐさみ。またお目にかかりましょう。