医師は労働者? ②

医師は労働者?① の続きです。労働者性に関係する個別の問題について,判例なども紹介しながら説明していきたいと思います。一般的な勤務医,研修医,大学院生(無給医),雇われ院長,を取り上げます。

1 勤務医

前回の記事で述べたとおりですが,勤務医についてはよほど特殊な事情がない限り労働者に該当します。勤務医に関する労働事件は数多いのですが,ほとんどの事件で労働者性は争点となっていません(当然に労働者という前提で審理がされています。)。

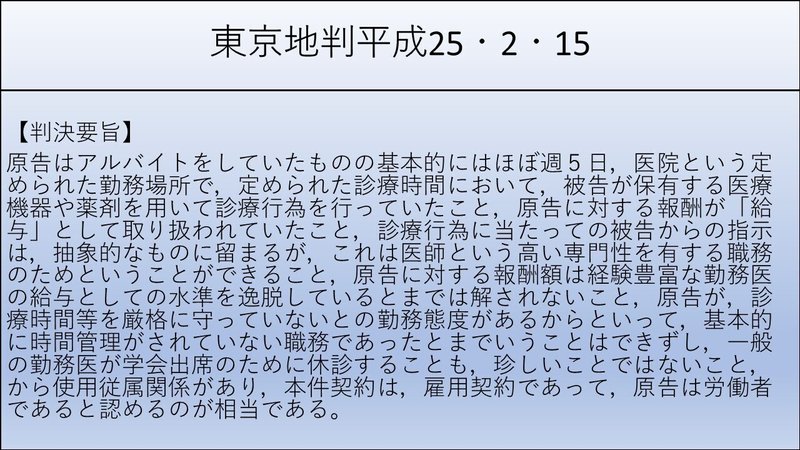

東京地判平成25・2・15は,母親である被告が経営する医院で医師として業務に従事してきた原告が、未払賃金の一部等の支払を求めたところ、被告が、本件契約は業務委託契約であって既に解約されているとして、賃金支払義務を負わない旨を主張した事案ですが,裁判所は様々な事情を考慮し労働者性を認めました。この事案は勤務医していた原告と被告が親子であったという特殊性がありますが,労働者性に関する判断は一般的な基準に従ったものと言えます。

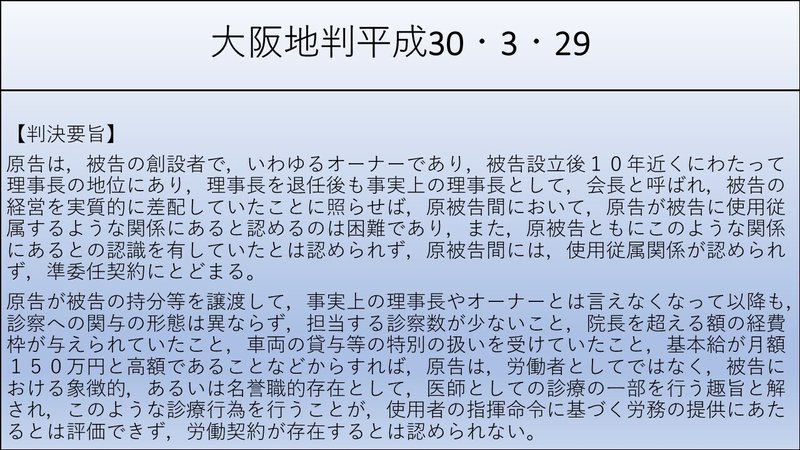

大阪地判平成30・3・29は,医療法人の創業者であり,理事長かつオーナー的地位にあった医師と医療法人との関係が準委任契約であるとした上,理事長を退き,持分を譲渡してオーナー的地位ではなくなって以降も名誉職的な地位に基づいて診療を行っていると認め,労働者性を否定しました。

創業者がリタイア後も外来を受け持っていることは珍しいことではありませんが,非常に特殊な事例と言えます。

2 研修医

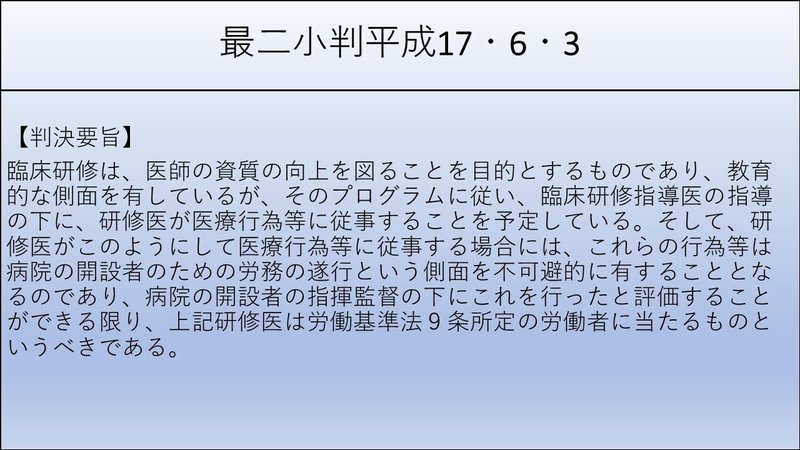

かつて研修医は労働者ではないものと扱われ,労働時間などの管理も行われていませんでしたが,最二小判平成17・6・3(関西医科大学研修医事件)は,労働者に該当すると判断しました。

研修医の行為について,教育的側面と,病院開設者の労務の遂行の側面があるとされたことがポイントです。このように1つの行為が複数の性質を有していることは珍しくなく,例えば後述する大学院生の問題や,医師の自己研鑽の時間が労働時間に該当するかといった問題でも有用な視点ではないかと思われます(医師の労働時間の問題については別に述べたいと思います。)。

3 大学院生(無給医)

多くの大学病院で大学院生などを無給で診療に従事させていることが問題となりました。

背景には,大学病院の慢性的な人員不足(大学の講座定員が決まっているが,その定員では診療科としてはまわらないといった問題もあるようです),無給医側にとっても大学病院に所属し最先端の診療に従事することにメリットがあること,アルバイトをすることで収入を得られること(生活に困窮するわけではないこと)といった事情があるようで,一概に大学病院が医師を脱法的に搾取するといった単純な構図ではないと言われています。

しかし,少なくとも外来・病棟業務や手術の担当として診療体制に組み込まれた医師は,形式上の立場が大学院生であったとしても法的には労働者に該当すると思われます。労働者である大学院生に給与を支払わないことは労働基準法に違反することになりますから,労基署に是正勧告を受けるリスクや,各医師から賃金や時間外労働による割増賃金の請求を受けるリスクがあります(法的なリスクに限らず,大々的に報道されるなどして大学病院の社会的な評価が低下することも事実上のリスクと言えます。)。

なお,一般的に診療体制に組み込まれておらず,例えば,ある希少疾患を疑われる患者が来院した場合のみ,研究目的で診療に従事するといったケースでは,より微妙な判断となると思われます(より指揮命令下の労働という性質が弱まると思われます。)。具体的事情によっては当然に無給医=労働者とは言い切れない場合もあり得ます。

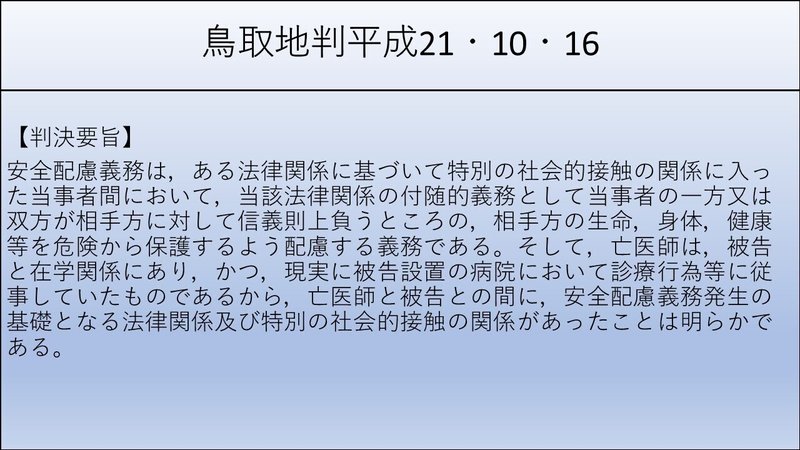

大学院生に関係する判例として鳥取地判平成21・10・16があります。大学院生であった医師が徹夜の緊急手術参加後に交通事故を起こして死亡した事案において,遺族が、大学病院開設者の安全配慮義務違反を主張して損害賠償を求めた事案ですが,裁判所は,医師と大学病院開設者との間に「安全配慮義務発生の基礎となる法律関係及び特別の社会的接触の関係」を認めて,損害賠償責任を肯定しました。

この判例は(必ずしも労働者だけに限られない)安全配慮義務違反が問題となったため,「労働者」か否かを判断したものではありませんが,判示された業務の実態に照らし,労働者性が正面から問題となっていたとしても労働者と認定されたものと思われます。

4 雇われ院長

医療法10条1項では,病院や診療所の開設者は,医師または歯科医師に管理させなければならないと定めており,通常「病院長」「院長」と呼ばれる人がこの管理者に就任しています。また,開設者が医療法人の場合,医療法46条の5第6項により管理者を法人の理事にしなければなりません。理事は株式会社における取締役のように,医療法人の業務執行機関であり,一般的には労働者ではないとされています。

しかし,管理者の実態は様々で,ほとんど経営に関与していない管理者もいます。典型的には,医療法人が分院展開する際に,もっぱら分院の診療のみを行うものとして院長職に就任している場合です(いわゆる雇われ院長)。雇われ院長は,形式上理事の地位にはあるものの,診療に従事しているだけで,法人自体の経営については関与していない(関与させられていない)ことが少なくありません。そうだとすれば,施設管理者であり医療法人の理事であったとしても,その実態如何によっては労働者と認定される可能性があります。

先に紹介した大阪地判平成30・3・29でも,一般論として「医師としての診療行為は,理事としての職務とは性質を異にするものであり,理事や理事長としての委任契約に当然に随伴するものとはいえないから,それ自体,いかなる法的関係に基づいて行われているかを個別に検討する必要がある。」として理事の地位がありながら,労働者として診療に従事することがあり得ることを認めています。

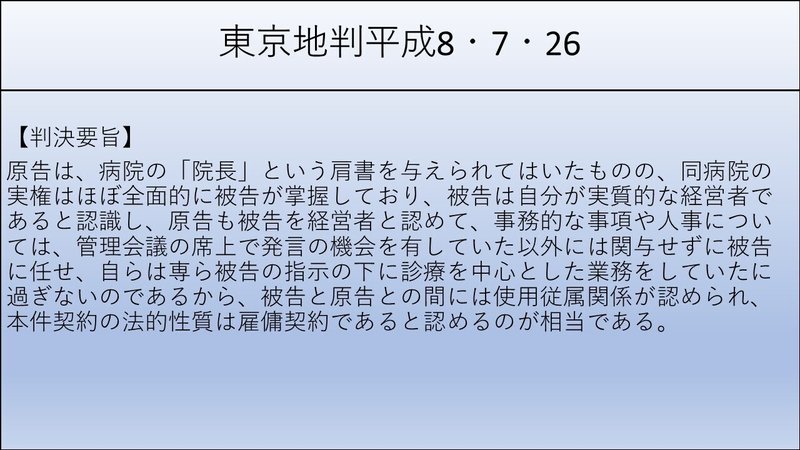

実態から労働者性を判断した判例として,個人立病院のケースですが,東京地判平成8・7・26があります。この件では病院の実権を実質的に経営者が握っており,病院長は診療に従事しているだけで経営に関与していなかったことから病院長と創業者との間に使用従属性があり,病院長が労働者であると認定されました。

この他,さいたま地裁秩父支部判平成24・3・30や,東京地判平成25・3・29,大阪地判平成30・9・21では,医療法人が運営する施設の雇われ院長(いずれも理事)が,労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当するかが争われたものですが(大阪地判平成30・9・21は実態から雇われ院長の管理監督者性が否定されています。),労働者に該当することは争いになっていません。

5 まとめ

以上,2回にわたって医師の労働者性について整理しましたが,労働者かどうかという非常に基本的な問題についても様々な問題が潜んでいます。各医療機関において,医師に従事しているが労働者として扱っていない医師がいる場合,法的観点から労働者と評価されないか今一度検証する必要があります。労働者性は,契約書のタイトルではなく,あくまでも実態に照らして客観的に判断されます。労働者と評価される実態がある場合には,労基署からの是正勧告を受けるリスクがありますし,当該医師から労働者としての権利を主張して訴訟を提起されるリスクもありますので,事前に対処しておくことが肝要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?