ガリヴァー旅行記/ジョナサン・スウィフト

いやー、こんなに超絶狂った作品とはよもや思っていなかった。

ジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』。

その内容、衝撃的。抄訳化した子ども向けのものばかり知られているが、とんでもなくキツい諷刺のオンパレードで、子どもには読ませられない内容だ。政治や社会への諷刺のみならず、最終的にその矛先は人類そのものにさえ向く。近年の作品と比べてもよほど現代的で、かつリアルに感じられる不思議。

今年の夏休みは、旅行にも行けないのでと言うわけでもないが、旅行記や紀行文、そして、それらを論じた本ばかり読んだが、次に紹介しようと思っているアボリジニたちの伝説を追ったブルース・チャトウィンの『ソングライン』とともに、この300年前の作品は素晴らしかった。バーバラ・スタフォードの『実体への旅』含め、いい本に当たりまくりだ。

英国文学が蘇ったオーガスタン時代

さて、『ガリヴァー旅行記』の発刊は1726年。

著者のジョナサン・スウィフトは、1667年、アイルランドに移り住んでいたイギリス人夫妻のあいだに生まれているから、60歳になろうとするくらいの作品ということになる。

スウィフトは、イングランドがスコットランドを併合し、アイルランドにも力を及ぼそうとしていた最初のグレートブリテン王国君主となったアン女王治下の、オーガスタン時代と称される英国文学史上の隆盛期とされる時代を代表する作家のひとりだ。1719年に同じくこれまた有名な旅行記『ロビンソン・クルーソー漂流記』を出版したダニエル・デフォーや、スウィフトとも文学グループ「スクリビレルス・クラブ」を通じて諷刺文学の黄金時代をつくった大諷刺詩人(ついでにピクチャレスク庭園論も著した)のアレグザンダー・ポープなどの文学者や、説明いらずのアイザック・ニュートン、死後に自身のコレクションを元に大英博物館ができたことで知られるスウィフトと同じアイルランド出身の医師で大コレクターであったハンス・スローンなどもこの著者の同時代人である。

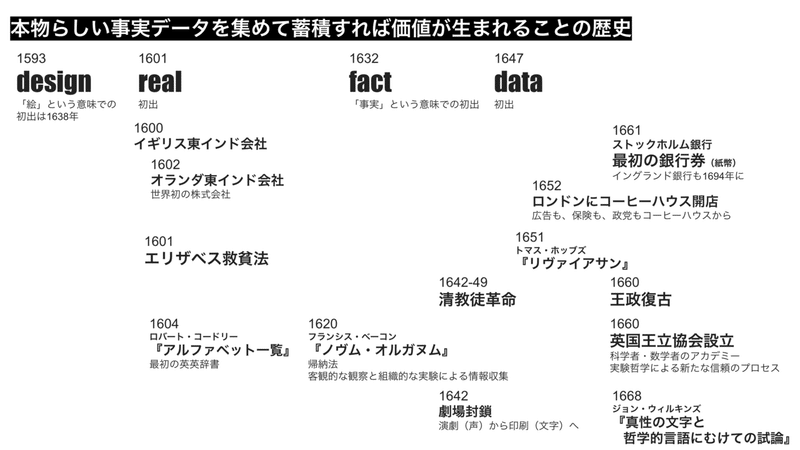

前に「本物らしい事実データを集めて蓄積すれば価値が生まれることの歴史」で、こんな簡単な年表を紹介した。

1642年に「劇場封鎖」とある。1668年にウィルキンズの『真性の文字と哲学的言語に向けての試論』ともある。数学者や科学者たちからなる英国王立協会の面々を中心としたプロテスタントたちは、シェイクスピアに代表された当時の英国ルネサンス演劇の台詞中心の演劇作品における言語の曖昧さを嫌い、正確で不確実さのない言語の創出を目論み、二進法的言語へと辿りつく。それがウィルキンズら王立協会の面々が進めた仕事である。

その様子をスタフォードは『実体への旅』で、こう綴っている。

比喩的言語を根本的に追放することが、1600年、チャールズ2世勅許のロンドン王立協会の核心的イデオロギーであった。大規模なデータ蓄積によって科学知を改善することを謳う王立協会が育んだ科学的ヒューマニズムの核心部分に、言語と精神から不正確、曖昧、韜晦を根絶すべしということがあった。

この活動によりルネサンス演劇や詩は駆逐され、英国文学は空白のときをむかえた。英語経験主義哲学のジョン・ロックが「言語の不正確さ」を指摘したのもまさに同じときだ。歴史的には啓蒙の18世紀へと入っていく流れだ。そこでルネサンスの蒙(くら)さは破棄される。

その空白ののち、戯曲にとって代わった小説が中心となり、文学に活気が取り戻されたのが、デフォーやスウィフトが登場したオーガスタン時代というわけである。

単純至極な事実のみ淡々と語る

作中、主人公たるレミュエル・ガリヴァーその人がとにかく読者に対して「世間一般の旅行記作者がしばしば犯し、非難されて当然のあらゆる過誤を、わたしは注意深く避けてきた」という風に、自身の記述の正確さや虚飾のなさを表明するのも、そうした時代の雰囲気があってこそだ。

こうした、そしてこれに類する細々しいことに紙幅を割くことを寛大な読者には屹度許していただけるものと願っている。俗にまみれた目から見てどんなにつまらなそうなものでも、哲人が思念や想像力を巡らせて、それを一人一人の生き様と同時に一社会のありように当てはめていく助けにならないとも限らないというのが、わたしの旅のあれこれの逸話をお話しするわたしのひたすらな主眼目なのである。真実たることにこだわり、学識あるいは文体などという気取った装飾に意を用いぬ、それである。

と綴り、自身を「単純至極な事実のみ淡々と語る作者」と評するガリヴァーは、同時に彼の同時代人旅行記作者には「作品の一般受けばかり願う作者たちがうそ吐き放題」で「多くの出鱈目な幻想旅行譚」を生みだしていることを非難している。

「閃いた名案、生き生きした感覚もひとつ残さず、事実と並べ、しっかり綴っておく必要がある」とスタフォードが論じるのは、ガリヴァーよりもうすこし時代が下った「1760年―1840年」の旅行記作者たちの姿勢についてであるが、アイデア=概念や感覚=観念をそれ単体として綴るのでは足りず、事実と合わせて記録する必要があるという考え方は、まさに、ベーコンやロックの思想を経て、科学的姿勢を重視しはじめた人々のあいだに刷り込まれはじめたものである。

なにしろ、先の年表どおり、それまで「つくりもの」という意味しかもたなかった"fact"という英単語が事実という意味をもったのが、1632年のことでしかない。

事実を示すデータの蓄積が重要だといっても、その"data"という単語の初出がたかだか1642年のことだ。事実を重んじる科学的態度など、スウィフトの生きた時代、まだ流行最先端ではあっても、当たり前のものとまではなっていない。

その証拠、スウィフトは、ガリヴァー3つめの冒険のなかで訪れたバルニバルビ国の首都ラガドでの、失敗した科学者たちのたくらみをこんな風に諷刺してみせる。

この目的の為、ラガドに企画屋たちの学院を創建する勅許を得て、この進取の気性液体が臣民たちの五体をかけ巡った結果、その種の学院を持たぬ町がひとつもないという事態が生じた。そうした学院では教授たちが農業や建築の新規則、新方法を捻りだし、どんな商売、どんな生産業に対しても新しく道具、新しい機材を提供し、その為、彼らの企てるところ一人の人間が十人分の働きをし、大建築だろうとわずか一週間ででき、部材の耐久力は修理いらずで永遠永久という話だった。地の果実は全て、我々がその時期が最適と決めた時期に完熟し、しかも出来高は現在の百倍、とかとか兎角売り文句は無数。売り文句は結構、ただひとつ厄介なのはこうした企画がひとつとして完成をみないこと。そしてその間にも、国中目も当てられぬまだに荒廃、建物は廃墟と化し、人々は衣にも食にもこと欠く始末。こういう状況に挫かれるどころか彼らは、希望からも絶望からも背中を押されて、おのがじしのたくらみになおのこの五十倍も激しく入れ込むのである。

この様子の描かれた第3部、子ども向けの抄訳版では紹介されないところだが、当時の科学万歳の風潮を徹底的に諷刺していて、そのさま、科学技術の見境ない濫用により海も山も人間の住む街も無惨なほど荒廃しているこの人新世の世にも見事なほど重なるのを感じて、そこに本書の現代に通じる論説の鋭さを思うのだ。

何のための学、知なのか

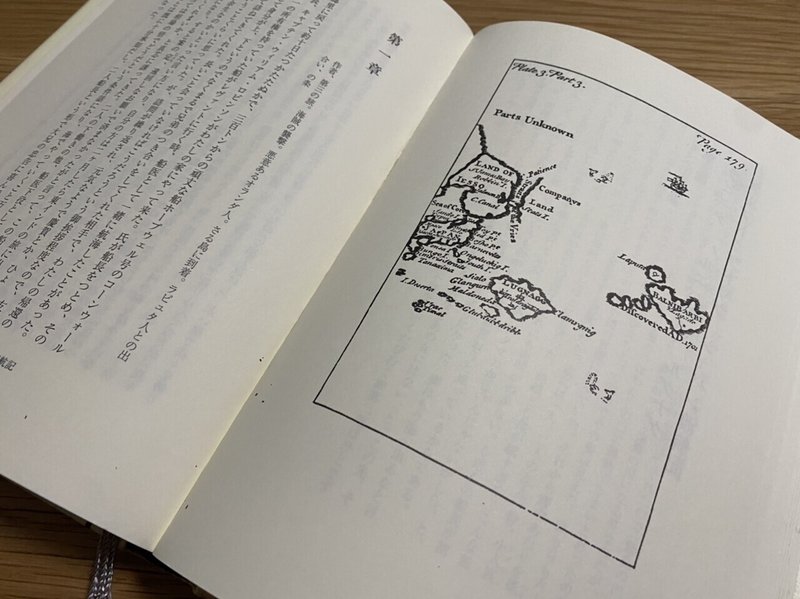

その科学の出鱈目さに荒廃させられたバルニバルビ国の真上の空に浮く、王の住む都市、その名もラピュタの章もなかなか諷刺が利いて面白かった。

ラピュタは数学(天文学)と音楽が非常に発達した街である。ガリヴァーもその学問領域においては彼らに到底太刀打ちできないことを認めている。

ところが、そのラピュタ住む王侯貴族であり当然数学や音楽に長けた主人たちは、ぽんぽん棒という道具を持つ従者たちをどこに行くにも従わせていて、彼らなしではまるで生活が成り立たない状況にある。

こんな具合なのだ。

ぽんぽん屋はまた散策に出る主人の介護にも励む。時々、主人の目を軽くぽんぽんして、いつも沈思し黙考している御主人を、穴ぼこには必ず落ち、標柱には絶対頭をぶつける、街中では他人にぶつかり、またぶつけられてどぶ落ちというそうした不可避の危険から救うのである。(中略)我々が上へ移動中に彼等は一再ならず自分が何をしているのかわからなくなって、ぽんぽん屋に記憶を刺激されるまでずっとわたしを一人放り出した。だれが見ても異邦人たるわたしの衣服、わたしの顔貌を見ても、こちらは思惟思弁とは無縁の町の普通の人々の叫ぶのを耳にしても、まるで不感にして無覚の体なのであった。

みずからの思惟思弁の世界に没入しすぎて、現実に起きていることには不感、無覚。思考と現実が切り離されすぎているのだ。

貴族たちがこんな具合だから、頂点に立つ王も似たようなもの。ガリヴァーはその様子をこう記載する。

やっと宮殿に着くと、謁見の間に通された。王は玉座にあり、両側に最高級の格の人々が侍っていた。玉座の前のテーブルに地球儀、天球儀、各種数学の用具が載っていた。我々が現れて宮廷の人間全部が蝟集したわけで、相当な大騒ぎだった筈なのに国王陛下は我々に何の興味も持たぬようだった。陛下は或る問題の解に没頭中で、解が出る迄、少なくとも1時間のあいだ、我々はそのままでじっと侍っていた。陛下の両側すぐに若い小姓がぽんぽん棒を持って侍し、陛下の手すき時と見るや、一が陛下の口を優しくぽんぽんし、他が右耳をぽんぽんした。すると陛下は突然目ざめた者の如く、我に返ったか、わたしの方を見、わたしの一行を見、我々がやって来たわけを、事前に聞いていた通りのことを思いだしたようだった。

頭の中は、数学と音楽しかない。それでも、そうした学、知が役に立てば良い。しかし、眼下のバルニバルビの街が科学によって荒廃させられたように、その上に立ち数学と音楽に長けた王たちの街も、その知をまるで生かせないまま、こんな有り様なのだ。

人々の家屋も本当に杜撰な造りで、壁は傾いでいて、第一、居所のどこを見ても直角という部分がない。人々はいかに実践幾何というものを軽視しているかの証左だが、現に俗なるもの、機械的なものとして軽視していたし、彼らが下すいろいろな指示にしても職人たちのおツムには到底理解できず、かくてミスは永遠に続く。定規、鉛筆とコンパスを使う紙上作業でかくも優秀なのに生活の普通の行動、挙措ということになるとここまでぎこちない、不器用で手の焼ける連中、数学と音楽以外のあらゆる観念の理解が遅く、紛糾して了う人間たちをついぞ見掛けたことがない。

このくだりを読んで、ひとつ前に紹介した『計算する生命』の「人は計算するとき、外部からの入力に支配されている」という指摘を思いだした。「計算する人間は、少なくとも計算の結果を導くまでは、他律的に振る舞うことを要求される。この意味で、計算とはもともと、人間による機械の模倣なのである」と。

そして、他律的に振る舞うことばかり慣れすぎた僕らは、自分で考えて現実に行動することができなくなっていて、ティモシー・モートンが譬え話としてあげる、トラックが向こうから近づいてきているのに道路に飛び出そうとしている少女を見かけたのに、声をかけたり手を引いて道路に飛びだすのを防ぐのではなく、「一連の手短な計算を」して「トラックは、減速しても間に合わない速度で走っているのか」「減速すれば間に合うのか」「トラックの運動量は、減速したとしても少女に激突するほど大きいのか」などと考えあぐねているうちに、少女はトラックに轢かれてしまう話と同じような愚を、気候変動危機を前に起こしてしまっていることを、このガリヴァーの旅行記の体裁をとった諷刺作品は300年も前に指摘しているのだ。

このラピュタおよびバルニバルビの失態が、最終的にガリヴァーが人類そのものを諷刺しはじめるきっかけとなる第4部の智恵ある馬たちが治るフウイヌム国たちの自然とともにあらんとする生き方と並置されるとき、なんともいえぬ重苦しさを覚えるのだ。

うそを知らない人々と、真実にこだわる人々

このフウイヌムの智恵ある馬たちのひとつの特徴は、うそという概念を持たないことだ。『三体』に登場する三体人と同じだ。三体人はそのことにより、うそをつき策略を巡らす地球人たちに隙を与えた。最終的にはうそはつかずとも、事実を隠すことで完膚なきまでに地球人を圧倒するのだが。

しかし、フウイヌムの馬たちはそうではない。彼らはそもそもだれかと争うことややっつけたり統治したりすることを望まないのだ。

彼らは人間のことを「ヤフー」と呼ぶが、彼ら自身とヤフーとの違いは、ガリヴァーを通して、このように語られる。ガリヴァーが人間たち同士の戦争や略奪行為などについて師匠馬に語ったのちに、師匠がガリヴァーに伝えた内容だ。

むろんこの国のヤフーたちにぞっとはしても、だから嫌な性質をしているからといってヤフーを責める気にはならないのは、残酷だからといって猛禽のナイを責めない、自分の蹄に痛いからというので尖り石を責める気にはならないのと同じことだ。しかし、理性を持つとかいう生き物がそのような残虐非道を行いことができるとなると、話は違う。その能力の腐敗が元々の残虐性よりさらにたちが悪いということにならぬよう祈りたい。こういう次第で師匠馬は、我々が唯一持つのが理性などではなく、我々の生来持つ悪をさらに悪くするに適した何らかの性質である、と自信を以て言えるというふうに見えた。混濁した水面が醜悪な何かの物体を、より大きくのみか、より歪んだ形として反射してくるのとそっくりに、だ。

悪をより悪くする性質をもつ人間だからこそ、うそという方法をとるのだろうか。そうであるがゆえに、だれかや自分以外のなにかを信じるために「事実」や「リアル」「正確性」や「確実性」、「真実」などを必要以上に追い求めてしまうのか?

そして、ヤフー=人間と、フウイヌム=馬の対比は、こんなふうに私財と共有財=コモンズの関係にすら及ぶ。

金ひとつでこれら全てが思い通りになるのだとすると、とヤフーたちは考えた、使うにしても貯めるにしても、生まれつきどちらに向いているかだけの違いで、これで終りということはないのだ、と。富める者は貧しき者の汗がうんだ実を享受し、貧者と富者の比率は千対一。僅かな稼ぎで毎日みじめに苦役生活をしてほんのひと握りの人間の贅沢三昧を支えている。他にもいろいろ、こうしたことをわたしは逐一縷々一所懸命説明してみたのだが、師匠馬にはなお腑に落ちない。あらゆる動物に大地の恵みに与る権利がある、まして他の連中を導いている者ならなおさらということで、そういう大前提で考えていたからである。

ガリヴァー以降の科学的目的をもった探検も、結局は、帝国主義的資本主義へとまっしぐらだったように、科学がどんなに知の共有を志したところで、その背景には利となる知財や物理的な財の独占的私有が優ってしまう。

ガリヴァーはフウイヌムたちの姿勢に触れて、そんな人間たちに嫌気がさすのだが、残念ながら人間たちの住むヨーロッパに戻った彼が否応なく、そうしたうそ/真実の対立や、私有と共有のややこしい世界に巻き込まれていくことになるのは、この作品冒頭から臭わされている。

「出版者より読者へ」というタイトルで冒頭に置かれているのは「これらの旅行記の作者、レミュエル・ガリヴァー氏は小生の古くからの親友」であるとみずから言うリチャード・シンプソンなる者の挨拶だが、そこにはこうある。

単純にして平明な文体でしたが、旅行記作者にありがちな一寸細部がうるさいという印象でした。真実という感じが全巻に漂っているわけですが、(中略)この本は、もし小生がえいやっという気合もろとも、それぞれの航海の嵐や潮の流れ、方位や角度に就ての夥し過ぎる情報やら、嵐の只中に於る、水夫本人のような語り口の操船術の仔細やら、同様、緯度経度の説明やらをばさばさ削りとってしまわなければ、少なくとも倍の厚さにはなっなはずです。

と。

そうなると文中、「その航海は大部分が平穏な進行だったから、細かいことを書いて読者に飽きられることもない」だとか、「が、細かい苦労話で読者を悩ませるのはよそう。五日目に、見えていた最後の島、第四島の南々島の島に到達とのみ言っておけば足りよう」だとかいう記述も果たして、もともとガリヴァーその人によるものか訝しくなってくる。

ましてや作品の最後に置かれた「ガリヴァー船長の従兄シンプソン宛書簡」で、「然し、何かを省略する、ましてや何かを書き加えることまで認めたとは小生、記憶しておりません」とガリヴァーが出版人シンプソンを非難するに至っては、はて、なにが事実、なにが真実か、なにが本当でなにがうそなのかは大いにゆらぐわけだ。

しかも、ガリヴァー(Guliver)なる、その名自体、類音で「ガリブル(gullible)」を重ね書きしたものだということまで知るとどうだろう?

その意味、「騙されやすい」なのだから。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。