【天才画家のいま】現実と死後の世界との境があいまいで、肉体の感覚が消滅しつつあります。

横尾さんは、5年ほど前から、鼓膜のなかで「自分の声がわんわん鳴っている状態」でうまく聞こえなくなり、会話や取材は筆談でするようになったといいます。「耳が聴こえなくなると、不思議なことに視界もぼんやりしてくるんだよ。境がない感覚になって、そのうち、夢と生活の境もあいまいになってね」と。

もともと、現実と非現実の堺を行き来して、霊界や見えざるものを直感的に感じることで作品にしてきた横尾さんだから、いま、ますます、「よいものを描こうとしないからどれだけでも描けてしまって描くことが楽しい」「画家になってよかった」とおっしゃる。朦朧としながら旺盛に作品を生み出す、そんな2021年夏、85歳の天才のリアルを取材しました。

成城のアトリエを訪ねる。数年前から耳が不自由となった横尾さんとの成城のアトリエでの会話は、ホワイトボードに書いた質問をお見せし、それに対して、話すことは不自由のない横尾さんが答える、という方法で行われた。会話だけのやりとりとは異なる独特の間合いが、かえって新鮮だ。

「耳が聞こえないと、自分の声が鼓膜の中でわんわんとこだまして常にうるさく、そして不思議なことに耳が聞こえないと眼も見えなくなり、頭のなかも朦朧としてきます。視覚と聴覚はつながっているのでしょうか? あらゆることの境界線が曖昧になってアウトラインがなくなるような感覚。時には現実と夢の時間の区別もつかないこともあって、夢のなかで依頼された仕事なのに、締め切りだと思って慌てて描きだしたこともありました。腱鞘炎にもなり、手が動かず、粗雑なタッチしか描けなくなり、絵の傾向が変わってしまいました。でも、それが面白いのです」

横尾さんが「老い」を意識したのは、70歳を迎えたときのことだ。乖離していた肉体年齢と精神年齢がようやくひとつのところに納まった。それまでの横尾さんは、美術家として、肉体を最も上位なものと見なしていた。著作でも「肉体が感得した経験と魂の記憶が肉体の声に変換される時、想像の手が動くのです」(『言葉を離れる』〈講談社文庫〉)と言い切っている。その肉体が変節しようとしている。そしてもうひとつ。肉体に襲い掛かるものが現れた。新型コロナウイルスだ。

「もちろん怖いです。得体の知れぬものが襲ってくるわけですから」

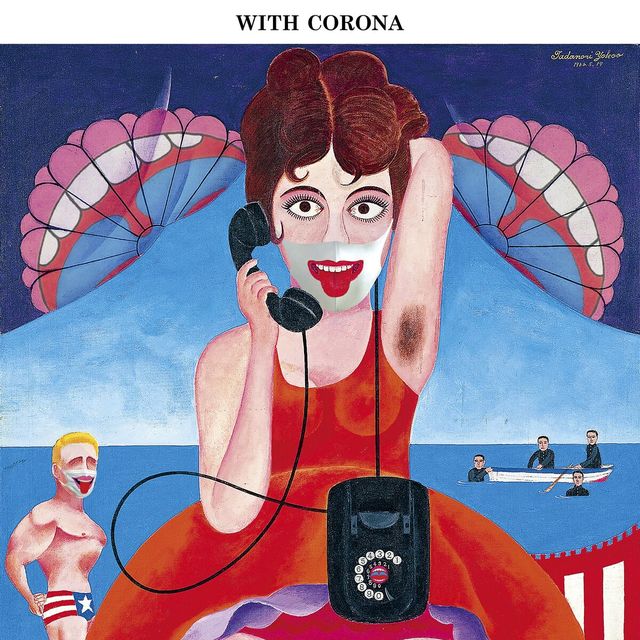

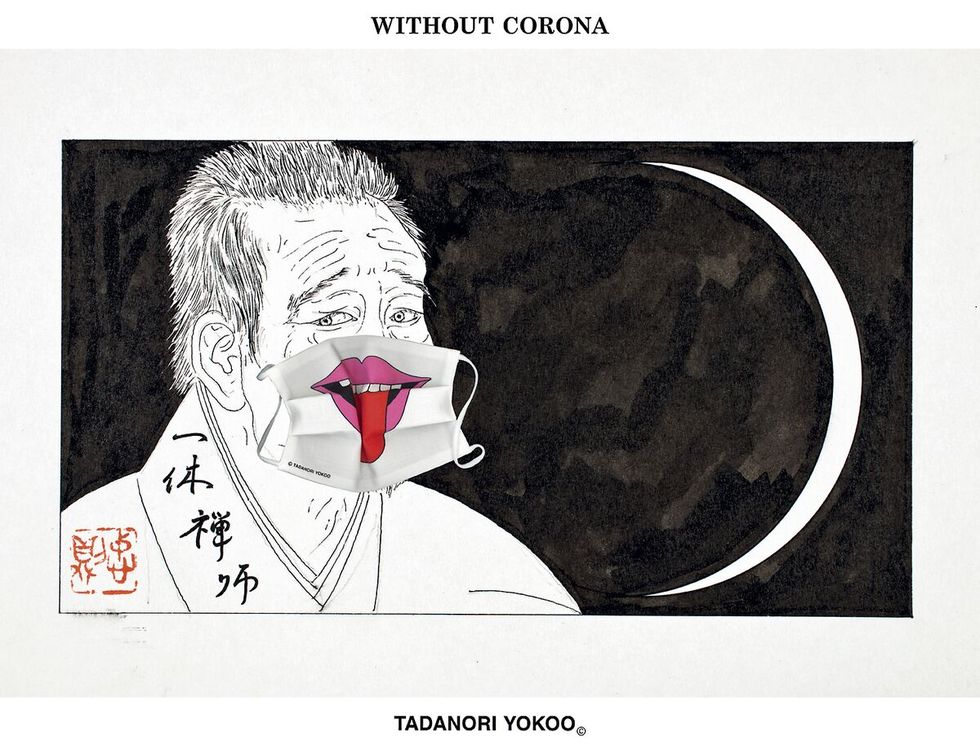

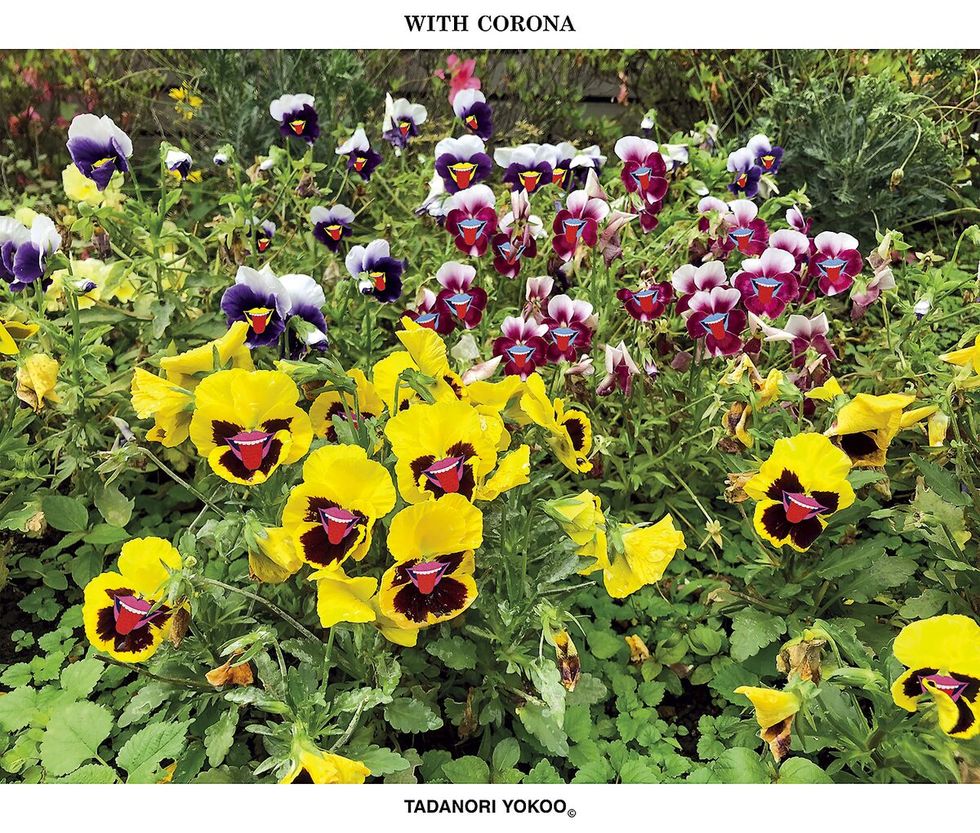

コロナは怖い。でもコロナは思わぬものを生んだ。「WITH CORONA」と題したマスクアートである。横尾さんがかつて手掛けた肖像画やポートレートの人物に、新たにマスクをコラージュ。一休和尚、夏目漱石、モナリザ、ビートルズ、誰もがマスクを着けている。

「アートの根源は遊び。楽しむこと。それがアートです。僕はいつも何かしら遊んでいたい。だから、コロナが蔓延するこの状況のなかでも、なんとか遊びを見つけ、楽しみたいのです」

じつは、このマスクアートには原型ともいえるものがある。1969年、いまから半世紀以上前に、写真家、石元泰博氏が撮影した横尾さんのポートレートだ。当時33歳、カメラを凝視する横尾さんは、マスクを着けている。しかも真っ赤な唇から舌を突き出したマスクを。横尾さんによれば、著名な写真家に撮られるというので、少し気負って、対峙するかのような気持ちでマスクを着けたとのこと。半世紀以上前の、無邪気ともいえる一枚。しかし、この一枚はコロナ禍のいま、大きな衝撃を与える。

「まさか50年後、日常的にマスクを着けるようになるとは思ってもいませんでした。でも、アートが未来の時間を予見していたのかもしれません」

横尾さんはしみじみと述懐する。そして、アートが間近に迫った危機を先取りする状況をも、横尾さんは作り出してしまった。それは2020年2月1日、神戸で『兵庫県立横尾救急病院展』と題する展覧会が開催されたときのこと。横尾作品を架空の病院を模した会場で展示、会場のスタッフもすべて白衣を着用する、という奇妙なコンセプトで開かれた展覧会だった。前日のオープニングの際、横尾さんは出席者全員にマスクの着用を求めた。なぜならそこは病院だから。

「美術館の人に、『マスクを出席者に着けるように』と指示しても、ピンと来てないのです」

「新型コロナウイルス」という言葉は、まだそれほど広がっておらず、マスクへの意識もまだ薄かったころだ。では、偶然だったのだろうか? そうではないはずだ。横尾さんがホームページでほぼ毎日アップしている日記には、1月27日に「新型ウイルス肺炎拡大」、そして29日にはすでに「コロナウイルス」という言葉が見られる。半世紀以上前のマスク撮影の記憶、ひたひたと押し寄せてくるウイルスの恐怖を察知した鋭敏な神経、そしてアーティストとしての「遊び」、それらが融合したとき、コロナをも遊ぶ、という発想が生まれたのではないだろうか。

知事より先に「WITH CORONA」。コロナ錬金術?

最初のマスクアート「WITH CORONA」は、都知事が「ウィズコロナ」と言い始める1カ月以上も前の昨年5月20日に横尾さんのホームページに登場し、以後毎日のように追加され、いまでは800点を超える。

「知事のほうが発信力もあるので、あととか先とかは、ぜんぜん気にしていません」

あくまでも恬淡としている横尾さんだが、昨年9月15日の日記には、こんな記述も見られる。

「ここ半年近くの絵はコロナとコラボレーションってとこかな。コロナ禍がなければ描けない絵だ。コロナのエナジーを、一度受け入れて、濾過してクリエイティブ・エナジーに変換して絵画化する。コロナ錬金術?」

不謹慎を承知で、少し躊躇いながらホワイトボードに書く。

「横尾さんは、怖がる一方で、コロナをどこか面白がっていませんか?」

「大きな声では言えないけどね」

悪戯を見つけられた子どものように首をすくめ、少し照れたように笑いながら85歳の美術家が答える。そこには、「老い」は微塵もなかった。

現在、東京都現代美術館で『GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?』と題する大規模な展覧会が始まっている。今年の1月に愛知県美術館で開催された展覧会の出品作品を入れ替え、600点以上の展示となって東京に回ってきたのだ。グラフィックデザイナーとして20年、画家としてその倍以上の活動を続けてきた、85歳となる横尾さんの集大成ともいえる大規模な展覧会である。

静謐か饒舌か。少し乱暴ではあるが、横尾さんの作品をどちらかひと言で表現するならば、やはり饒舌だろう。事実、展示された作品は、鮮やかな色彩に溢れ、古今東西の人間が飛び交い、時に猥雑に、時に血なまぐさくもどこかコミカルな、まさしく横尾ワールドそのものだった。ただ、テーマや制作年代で区切られた会場の中で、その空間だけが静謐そのもので、冷たく張り詰めたような気配に満ちた部屋がある。それは、「暗夜光路」と名付けられた、故郷西脇市に実在するY字路の、夜の風景を描いた連作が展示された一室。会場全体の中で、この空間だけが違和感を放っていた。Y字の交差地点から左右斜め上に延びる道路の奥は漆黒だ。そこには何者かが潜んでいるかのような深い闇が待ち構えている。怖い。作品の前に立ち、吸い込まれそうな恐怖感に襲われた。これが横尾さんの「原郷」なのだろうか? そんな疑問を抱いたとき、西脇市へ足を運び、作品の舞台となったY字路に実際に立ってみたい、そう思った。

じつは、疑問に対する答えは、横尾さん自身からすでに聞いていた。

「『原郷』というのは、西脇市という具体的な場所や景観ではなく、時間なのです。魂が発生した場所、前世にいたであろう、僕に似た誰かから授けられた時間。その時間を『原郷』と呼んでいるのです」

「西脇に住んでいた10代のころは、自分の存在を運命に任せていました。優柔不断で人のいいなりです。でも、それが居心地よく、生きやすい時代でした」

そう振り返る横尾さんの生家は、西脇市の旧市街地にあり、作品で描かれたY字路も、旧市街に点在する。

西脇市に赴き、椿坂と呼ばれるY字路を目指す。「暗夜光路N市─Ⅰ」(2000年)で描かれた、Y字路シリーズの出発点となった場所だ。だらだら坂を上り、Y字路に近づく。作品で見ていた光景が目の前に現れる。作品と大きく異なる箇所がある。Y字の交差地点に建つ家の壁面が、黒く塗りつぶされているのだ。これは、18年に横尾さん自らの着想で、建物全体を黒く塗りつぶし、立体作品「黒い光 その1」としたことによる。近づくと、「西脇区の横尾忠則のY字路地点」「横尾忠則さん『Y字路』発想の地」と書かれた金属のプレートまでが黒く塗りつぶされている。18年以前に、行政が作品発想の地を宣伝しようと、おせっかいにもプレートを付けたのだろう。観光地のモニュメントのようになってしまった景観に、横尾さんは嫌気が差して、立体作品という名目で、黒く塗りつぶし、封印してしまったのではないだろうか。

「『原郷』というのは、魂が発生した場所、前世にいたであろう、僕に似た誰かから授けられた時間なのです」

「隠居宣言はしました。隠遁ではありません。やりたいことはいっぱいで、市井の中できょろきょろ。それが隠居です」

いまの横尾さんに「老い」は微塵もないかもしれない。しかし、横尾さん自身が何度も口にするように、「朦朧」は確かに存在した。展覧会場でそれを強く感じたのが、ここ2年ほどの新作が展示された部屋だった。中国の故事に登場する高僧の寒山拾得がトイレットペーパーや掃除機を手に浮かんでいる。黄色やオレンジといった明るく華やかなパステル調の色彩のなかに浮かび上がる彼らは、子どものようでもあり幽鬼のようでもある。首吊り縄もさりげなく描かれているため、不穏な空気も流れているものの、誰もが無邪気で楽しげに笑っている。

「夢と現実の境目、現世と死後の世界との差が曖昧になりすべてが朦朧とし、肉体感覚が消滅しつつあるいま、第六感を頼りに描いているのかもしれません。自然の状態に近づいたために、よい絵を描こうとする意識がないのです。だから、どれだけでも描けてしまう。もちろん、描いていて飽きることもあります。でも、一方で、自分が不熱心に描いた絵、投げやり半分でイヤイヤ描いた絵を、自分で見てみたい。そんな変な好奇心まであります。若いころは、裏の自分と表の自分があり、裏を隠蔽していましたが、年を取ると裏も何もかも見せちゃえ、となり、どんどん描いてしまいます」

「コロナ錬金術?」と、自らを揶揄する横尾さんだが、朦朧とした状態は、半ば開き直った旺盛な意欲となり、マスクアートを量産する一方で、同時に「コロナのエナジーを一度受け入れて濾過したクリエイティブ・エナジー」となって多くの絵画作品を生んだ。

そんな新作が展示された部屋は、じつは、「暗夜光路」シリーズの部屋と同じフロアに設けられている。来場者は「暗夜光路」から始まり「西脇再訪」と名付けられたコーナーなどを巡り、新作に辿りつく。静謐な「暗夜光路」から「寒山拾得」が浮遊する明るく楽しげな空間へ。そして、最後に止めを刺すかのように展示された大作の自画像の、鋭くも冷めたような瞳。横尾さんが考えたのだろうか、見事な展示構成だ。

こうした素晴らしい構成も含め、旧作も展示された東京都現代美術館の空間を彩る膨大な作品の数々は、表現方法や主題が制作年代で異なり、一見脈絡がないようにも思える。でも、魂が生まれた場所である「原郷」で産声を上げ、次第に大きなエネルギーを孕むようになったそれらは、昭和から平成、令和と混沌とした歩みを続けてきた日本の姿をも、的確に炙り出している。展覧会名の一部に用いられた「現況は?」という言葉。それは、横尾さんの「現況」であると同時に、日本の「現況」そのものなのだ。

「WITH CORONA」のマスクは、なぜ真っ赤な唇から舌を挑発的に覗かせているのだろうか。横尾さんは訥々と答える。

「コロナは怖いです。でも、コロナを恐れ屈服しているだけでなく、どこかで反抗したい、という気分もあります」

あの、突き出た舌は、反抗の「あっかんべぇ」のサインだったのだ。

このころ、2021年夏、東京では新型コロナウイルスの新規感染者が連日1000人を超え、来日したアフリカの選手が行方不明となり、五輪開会式の楽曲を担当する音楽家が辞任に追い込まれていた。真夏の太陽が大切なものを溶かし、いくつかの箍がはずれてしまったような、そんな日だった。

そんな大切なものが溶け、箍がはずれてしまった2021年夏の日本の「現況」。コロナのみならず、そんな現況に対しても、横尾さんは壮大なる「あっかんべぇ」を投げ掛けているに違いない。朦朧の世界に浮遊する寒山拾得のように飄々と。

取材・文=櫻井正朗 編集=吉岡博恵(『婦人画報』編集部)

『婦人画報』2021年10月号より

現在開催中の展覧会

『GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?』

幼少期の作品や高校時代に制作したポスターから、この6月まで描いていた最新作まで、60年以上にわたる創造の全貌をまとめた集大成の展覧会を東京都現代美術館にて開催中。2021年10月17日(日)まで。

東京都現代美術館 東京都江東区三好4-1-1(木場公園内)一般2,000円 tel.050-5541-8600

『横尾忠則:The Artists』

アーティスト、哲学者、科学者、俳優など、カルティエ現代美術財団の依頼で横尾忠則が描いた肖像画139点が鑑賞できる展覧会。キャンバスを芸術的な実験の遊び場に変え、ユニークなキャラクターの個性を横尾さんならではの手法で表現。2021年10月17日まで。

「21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3」にて。東京都港区赤坂9丁目7−6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン内 入場無料 tel.03‐3475‐2121