<書く人>フレームの外側の物語 『いつもだれかが見ている』 作家・大竹昭子さん(72)

2022年10月2日 07時01分

写真批評やエッセー、そして小説を往還してきた作家が、写真をもとに想像した十四編の物語。ひなびた居酒屋に飾られている、まるで絵のような一枚。卒業以来会っていない友人を思い出させる、実家にあった一枚…。ファインダー越しにいるはずの人物の強い視線が、奇妙な読後感とともに焼き付けられる。

きっかけは二〇二〇年。オランダ在住の二人によるアートユニット「クミ・ヒロイ&アネケ・ヒーマン」から来たメールだ。それまで一度も会ったことはなかったが、「写真に添えるショートストーリー」について依頼する内容だった。コロナ禍が世界を覆い始めたころ。人との交流が閉ざされがちになる中で、撮影した二人から届いた写真は「私にとって世界の窓が開いたようでうれしかった」と振り返る。執筆の過程で出合った写真には、他者とのつながりを感じる確かな手触りがあった。

各編の写真に写る人物のプロフィルはさまざま。欧州系の人もいれば、アジア系、アフリカ系らしき人もいる。家族構成や撮影された場所はよく分からない。物語でも、登場人物の性別や舞台となった地名ははっきりしない。

「想像が楽しめる程度にしておこうと。撮影したこの瞬間の前と後、この場面の外側で何が起きているかを想像させる面白さが、写真にはあるんです」。フレームの内側ではなく外側。現在ではなく過去や未来。解像度の高い筆致で、レンズの捉えなかった世界まで照らし出した。

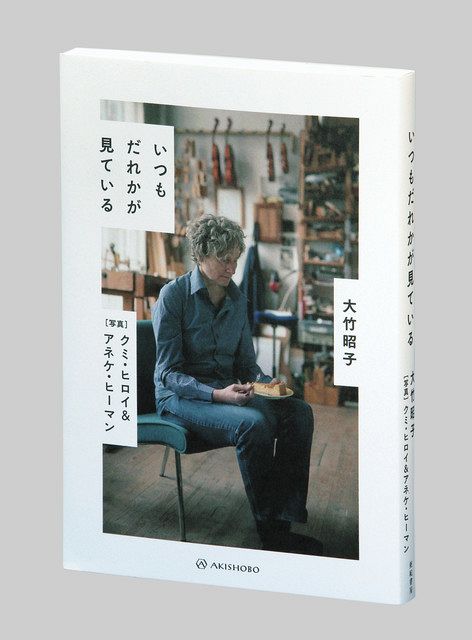

表紙の一枚には、奥の壁に掛けられている製作中らしき弦楽器と、手前に座って膝の上にひときれのケーキの皿を置いた女性が写っている。短編「幸運ケーキ」は、写真の外側にいるであろう、この女性の夫が主人公。情事に走った罪悪感を抱えながら戻ってきた夫と、生死をさまよう母親を案じる妻との、ケーキをめぐるやりとりを淡々と描く。

「小説と写真を、文章と挿絵という関係にはしたくなかった。写真の不思議さ、魅力に向かって小説を書こうと意識しました」

表題に込めたのは、「写真を見ている私たちが、写真の向こう側から見られているかもしれない」という感覚だったという。スマートフォンさえあれば、何でも撮影できるようになっている現代。「ますます見るという行為が、生きることの中心になっていますよね。物語を通して、見ること、見られることの意味をもう一度問いかけたい」 亜紀書房・一八七〇円。 (宮崎正嗣)

関連キーワード

おすすめ情報