湾湾,你了解台湾吗?1957年美国记者是这么看台湾的——《绿色岛屿上的庇难所》

湾湾与大陆没有必要看不起彼此。尽管湾湾地区和大陆地区体制不同,但两个地区的崛起其实有很大的相似性。1957年,记者Frederick Simpich访问了台湾,以白描的方式记录着这片土地。看着Frederick的叙述,我们似曾相识。【本文由我的大学同学王燕超业余时间翻译编辑,原文刊载于《National Geography》1958年3月刊。本文不带政治色彩,用词评价比较中立】

在阳光照耀下,肥沃的潭水峡谷之中,大同山侧的水田波光粼粼。葡萄牙探险家用“福尔摩沙(Formosa)”来冠名宝岛台湾,为“美丽”之意。中国人把这里称为“台湾”【注:英国人把台湾翻译成Terraced Bay(高台处的海湾)】 。蒋介石避暑地就在这张图很近的地方。画面中,梯田陡然下降,仿佛是露天矿上的长椅。农夫在每一寸土地上劳作。台湾大米年产量高达180万吨。妇女们正在水田里插秧,刚刚耕耘的土地正在等待灌溉。绿色梯田中间,种满了大白菜。

台湾的田园生活,从脚泵中喷涌而出。女孩踩下脚泵踏板。竹竿作弹簧,用来复位。竹子用途广泛,还可用作水管。长袖、头巾和竹叶编织的帽子,保护她免遭烈日灼伤。

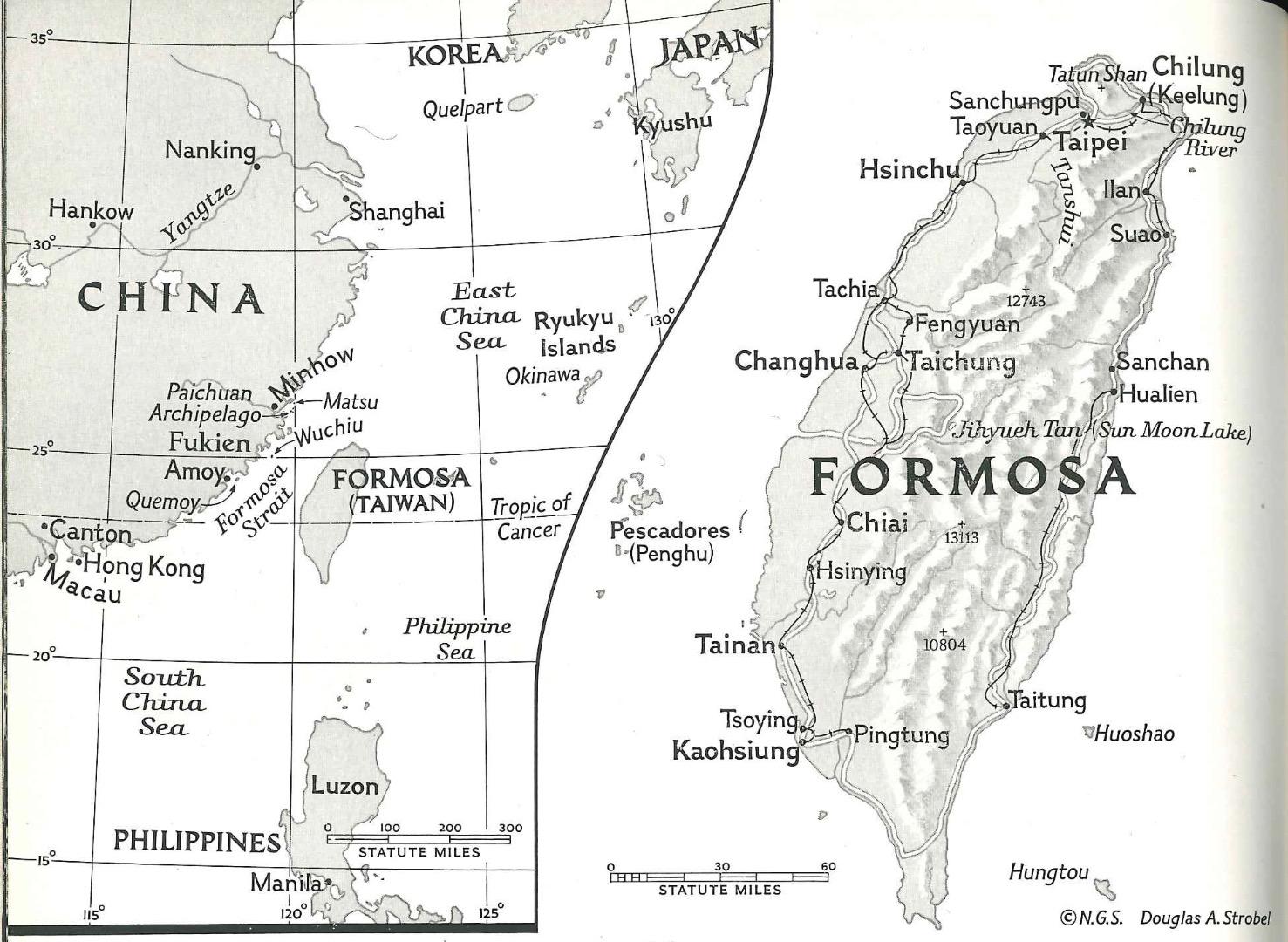

台湾是中国的要塞,距离红色中国不足100英里。台湾面积大于美国马里兰州,是弧形太平洋防线的要塞;冲绳位于其东北365英里处;吕宋岛在其南部225英里处。早在三个世纪之前,渴望领土的中国人就已在台湾居住。

台北双十节,国民党的阅兵式。台湾被视为“永不沉没的航空母舰”,岛上维系着一支60万人的现代化军队。美国没有在岛上驻军,但提供武器、战舰、飞机和军事顾问。双十节,是庆祝1911年10月10日中华民国成立的节日。

蒸气浴中的F-84“雷电”喷气式战斗轰炸机:台湾的空军飞行员正在操作美制飞机。

中华民国海军与美国第七舰队的战舰、飞机,在战略要地——台湾海峡上巡逻。一艘中华民国的驱逐舰上,船员正将一发40 mm 高射机关炮炮弹装入弹匣。

在台湾海峡的军事演习中,抹着迷彩涂料的海军突击小组驾驶橡胶快艇。

我们站在尘土飞扬的大道上,注视着水田里的禾苗以及穿着卡其布短袖衫的农夫,他们正在驱赶水牛缓慢地耕作。

“在这里”,我的中国朋友说,“我们要修建自己的知识和娱乐中心。”

这里是高雄港的南部郊区,二战中,曾饱受美国飞机的轰炸。如今,这座城市成为宝岛台湾西化的符号,努力实现自力更生。

“那儿,在水牛旁边,你将会看到新建的图书馆。”

- 年轻人游一天泳只要1美分

我的同伴转过身来,面向一个巨大而孤独的建筑,耸立在闪闪发光的稻田上。

“那个建筑”,他指着在热带骄阳暴晒下的水泥墙,说道:“是我们的游泳馆,按奥林匹克标准修建。男孩们可以在那里游泳锻炼,费用极其便宜,对你而言,只相当于1美分而已。”

每每抵达台湾,我都会遇到诸如此类的西式创新。人们向我骄傲的讲述着不断增加的糖产量;工程师谈论着遍及宝岛的公路规划;我参观过一家炼化厂,正着手为台湾的喷气式战斗机供给燃油。

- 两百万人要来吃饭

估计有200万人来台湾“赴宴”——跟着蒋介石,从中国大陆撤离的反共人士——他们与台湾数百万的原住民共同开发台湾的农田和森林,志在自给自足。

台湾岛形如烟叶,长240英里,面向亚洲大陆,西部平原跨越全岛。背靠太平洋,灰色的悬崖峭壁,海拔3000米有余。从陡峭的大同山公园远眺,北边是首都——台北市,台湾美景尽收眼底。眺望山麓,1500英尺之下是大面积的梯田。在茶树和香茅之中,零星分布农舍,红砖黑瓦,在阳光照耀下闪烁,也许有人正在为儿子祈祷,也许是祈求丰收。

台湾一半人口从事农业,我和妻子拜访了一家农户,一群扑扇翅膀嘎嘎叫唤的鸭子,向我们走来。它们躲闪着一个圆脸男孩,后者正兴高采烈的驱赶着鸭群,洋溢着朴实而富足的神态。

在台北地区,身着短袖衫,头戴草帽的工人在为机车引擎运送燃煤。煤炭是台湾唯一的矿产;年产量约为250万吨。轨道交通是岛上居民引以为豪的创举,修建于日据时期。二战中,铁路线饱受轰炸,损毁严重;今天,全新的铁轨和钢桥,承载着崭新的铁路车辆。

- 除了动物园,马匹稀少

我们发现,在台湾的家养牲畜中,家禽最为常见;马匹极为罕见,孩子们只能在台北动物园,才能看到一对大马。

我们从正中央的大门走进院落,看见一头圈养的猪,地面被夯实平整,是20多个年轻人的操场。台湾农民家族观念极强,儿子结婚后,会在家旁修建新房与新娘居住。这户人家是四世同堂。

家长是一位70多岁,腰板挺直的长者,穿着衬衫和棉质短裤,带着我们穿过客厅进入卧室。木台铺着垫子,背对着抹好灰泥的砖墙。

每间屋子都炫耀似的装着从天花板上垂下的电灯;与半个世纪日据时期终结时相比,发电量业已翻番。厨房里正在煲汤:燃烧的甘蔗叶以及不断闪烁的火苗。

“我们在沏茶,”通过翻译,族长把茶杯递给我们,以茶待客是东方礼仪。担心卫生问题,我们婉拒了他的好意。老人略显急促的向我们保障,沏茶的热水是烧开的。

房屋中央,在佛像和道家神仙塑像中间,供奉着历代祖先的牌位,一如岛上绝大多数居民。族谱记录了自中国福建先辈的事迹,是300年来向台湾大规模移民的源头。

我们告别时,微弱灯光照耀着神龛,主人停住脚步,指着一辆珍贵自行车,那是鉴证祖先光辉岁月的纪念!

通常农户们只有不足3英亩的土地。自西部平原,直至在峡谷中筚路蓝缕开垦的梯田,台湾的大米年产量高达180万吨,白糖97万吨。种植集约程度颇高,往往糖料作物与红薯间作套种。某些地区,每年同一块土地会收割3 – 4 次。尽管如此,对耕地的渴求如此强烈,甚至一些城市林荫大道也栽种下绿叶蔬菜。我甚至在铁轨旁的花园里,也看到过庄稼作物。

台湾岛上的东西之争

台湾农夫融合了新旧传统——硫酸铵与农家肥,拾粪杆和美国生产的卡车。稻田里,他们戴着尖顶帽和纤维制成雨衣。在家里,他们穿着西服招待我们。

田地劳作十分辛苦。我们询问一位农夫,他正操作着脚踏开关控制的水稻脱壳机。据说,这项工作异常耗费体力,在收割时节最繁忙的日子里,他和家人一天必须吃五顿饭,才能补充体力。

小户农家大都没有拖拉机,提供动力的只有水牛。需要“挂挡”时,农夫会拉紧缰绳,或拧动牛尾。

尽管条件艰苦,台湾人仍然成功实现粮食自给,甚至有余力出口糖料和大米。据台湾国立大学博士Shen Kung-peh 称,“台湾几乎每户家庭每天都能吃到少量肉食,也许是牛肚或六七只鸭翅,但在中国大陆,鲜有家庭能达到同等水平。”

这就是东方对富足的标准!

战后,大量信贷投入到粮食生产,成立联合委员会负责新农村建设。大陆解放之前,这家中美合作机构,遵循中美两国政府的共识成立,如今仍在台湾运行。

“我们的合作很深入,”美国委员 William H. Fippin 告诉我,“五位委员中有三名中国人。我们教授农民如何使用越来越多的化肥。当地化肥生产已经起步,约三分之一的材料可以在岛上获得。政府进口其余材料。”

稻农在地里施肥:为保证一年两熟以及冬季种植蔬菜,每年台湾人会消耗65万吨化学品。

化肥厂的氨合成塔耸立在台北盆地上

二战前,台湾的化肥全部来自进口,现在基本实现自给自足。这家工厂,计划1957年中竣工,年产氮肥9.5万吨。

地势低洼处,无论淡水或咸水资源,都极其丰富。我听说,在这座勤劳的小岛上,人民甚至饲养野生鱼类。

“耕耘鱼类,类似玉米或小麦”T.P. Chen 说,“首先,池塘需要排水、清洗并施肥。春天‘播种’;冬季收获,多为遮目鱼、鲤鱼和吴郭鱼等,运送到鱼市销售,饲料由米糠或大豆和花生饼组成。

“优良的鲤鱼品种”,陈先生说,“并不能随处喂养。日本和台湾必须去中国大陆寻找鱼苗。去年,我们从香港带回来1千万尾鲤鱼鱼苗。”

台湾很容易养殖吴郭鱼。我听说,雄鱼用口孵卵。繁殖孵化季节过后,一旦小鱼遇到危险,会匆忙躲进“爸爸”的大嘴里避难。这些生长迅速的口孵鱼,其肉质饱含蛋白质,不仅供给台湾,还能出口至遥远的海地、泰国和以色列。这种鱼类不耐低温,冬季,台湾渔民将吴郭鱼转移到温暖的鱼塘,通过鱼塘底部注入热水,提高水温。在宜兰北部的礁溪,常年不断的温泉可以用来维持鱼塘温度。

台北厨师制作的美食,可以就地用餐,也可打包回家。大排档服务便捷,学生们可以在街边的桌子上用餐。城市人力的士,——三轮车夫也是稳定客户群。

母亲背上包裹的婴儿,小脚丫露在外面。台湾家庭鲜有冰箱;每天清晨,家庭主妇都会去菜市场购买食材。除了活鱼和咸鱼外,这些帆布下的商贩还销售大葱和其他蔬菜。

上午,客人们扎堆在台北的街道购物。台湾人口:估计有1千万,超过了澳洲人口总数,而后者的面积是台湾的200多倍。台北商店以价格昂贵的进口商品为豪。食物供给充沛,而且价格低廉。上午是买卖最兴隆的时段。晚上11:00 前,街道会被清场。拾荒者穿梭于人群之中。流动商贩沿街叫卖:鱼蛋汤、拷红薯和新鲜的芦笋。头顶上悬挂着新中国电影公司发行的电影广告。少数是本土电影;多数来自美国、香港和日本,配有中文字幕的美国电影最受市场欢迎。

由于岛上涌入大量人口而且人口出生率高,为此,甚至森林也需要开发利用。

“本土柏树生长过于缓慢,”美国林业顾问 Paul J. Zehngraff 解释。“我们栽培了成熟期约40年的杉树。”

我与他谈及在暖风轻拂的西海岸看到的植被。

“在那里,风沙堆积的沙丘不断侵蚀耕地,”他说,“我们引入澳洲木麻黄来防止沙化。防沙植物还可用作柴禾,特别有利于燃料匮乏的地区。”

Zehngraff 先生抱怨着原住民。几个世纪以来,随着中国人移居台湾,大约有15万原住民退居至森林茂密的高山之中。“一旦他们在山里发现一头鹿或一只野猪,立即点燃大火,将猎物从荆棘丛中驱赶出来,而这往往会引发山林大火。”

我看过用火狩猎留下的痕迹以及类似活动,整个岛屿的原住民在山侧引燃大火,开垦荒地。这种原始的刀耕火种,砍伐地面上的树木等枯根朽茎后,再用火焚烧,然后耕作,直至土地肥力耗尽。

据岛上的官员称,“很难说服他们购买并使用化肥。原住民认为‘刀耕火种,易地耕作’既便宜,又简单。”

大多数从大陆撤来人们居住在城市,远离农村。我询问台北市长高玉树,首都究竟有多大。

“去年9月,普查结果显示,人口多达70万,”他说,“但现在…..”

“谁能知道呢?”市长耸耸肩,“人口每天都在增加。”

大量人口涌入,使得台湾唯一充足的资源就是人力;所以,我问及失业率。

“你不懂,”市长说。“我们不存在你所谓的失业问题。没有饥肠辘辘的人,也没有乞丐。每人都能找到事情做。我们的问题是就业不足。”

“什么意思?”我追问道,“所有难民机构都向我述说过他们在寻找就业机会时,困难重重。”

“确实如此。但中国人的家族观念会引导人们自助自救,类似的,同乡甚至同省人也会相互帮助。”【显然原文中,作者对高玉树的回答并不满意】

- 倒卖电影票的“黄牛”

“可是,没有亲朋好友的人们该怎么办呢?”我问。

“他们有几个选择,”市长说,“比如,他们可以租一辆三轮车,人力车夫每天能挣10元,甚至更多,大约相当于35美分。或者他们可以在街边支个小摊,帮农民销售水果、蔬菜。或者,他可以当‘黄牛’,倒卖电影票:清早买票,存到晚上再销售出去,从而获利。”

我们还谈及其他。我很好奇,为什么台北的城市规划方方正正,而其他东方城市街道狭窄、杂乱无章。

“也不全如此,”市长铺开地图。“这里是日据时期台湾人的居住区。但这里,”他指着城市东区,说,“街道宽阔,方方正正,是日本人规划给自己的地盘。”

- 坡屋

“我们希望改变一切。我参加过纽约市长大会;参观过波多黎各的廉价房项目,考察过欧洲众多城市,并与他们的城市规划者交谈。根据自己的见闻,我想复制里斯本的模式,重建新城,吸引城市贫民移居那里。”

为理解市长的首要难题,我计划拜访工人家庭。印刷工人Li Teh-sui,是一名熟练的排版工人,令我印象深刻。

李的家是一间小窝棚,向街道略微凸出,扩建后形成一个坡屋。我走进所谓的底楼,——用作厨房、浴室和洗衣房。脱掉鞋子,爬上几个台阶,踏着铺有垫子的地板。对面的墙上没有窗户,靠墙放着衣橱、缝纫机和一张高低床。一个挂历和裂了钟表,挂在墙上用作装饰。

除了盛满自来水的水缸之外,没有其他储水的地方。印刷工人和他的妻子,四个孩子以及岳母一起居住在100 平方英尺的封闭空间里。

我还拜访过其他家庭,包括三轮车夫和警察的家。他们的情况略好,家里有简单的管道,空间略大一些。我真心祝福市长能实现自己的规划。

还有大量其他类型的建筑:学校、工厂、消防站和兵营。但是,对于普通工薪阶层而言,新家遥不可及,即使可以贷款,利息也无法承担。通常,月利率高达4%!

- 霓虹灯下的台北之夜

夜晚,在城市中漫步,好比查看它的手相。晚饭后,走在台北街头,城市散发着巨大活力。红色汉字的广告,在霓虹灯下若隐若现;东方特有的灯笼在各式各样的商铺前闪耀。很难发现商品的缺陷,陈列有柯达胶卷、转笔刀、食物、自行车胎、烟草以及五金用品等。百货大楼里商品繁多,琳琅满目:有保温瓶和毛线、鞋子和照相机等。

唱片店的扬声机大声播放着美国流行歌曲。台湾人录好美国歌曲,再转录至唱片中,按60美分的价格销售。美国人留下的高保真唱片,被放在显著位置展出。杂志摊摆放着各种本地小报和画刊,封面大多庸俗不堪。商业区几乎所有街道都有钢笔店。人们对钢笔的渴望,一如珠宝,视其为成功的标志。街旁的食品店和饭店,为台湾民众提供中式特色的鸭子、香肠、扇贝、果汁、牛肚、鱼蛋、猪脑、牛蛙、大虾、猪肉、蘑菇和猪肝。

但是,富足之下掩藏着匮乏。我听说很多商品需凭证供应。有一家百货的商品主要来自难民。如果仔细观察,会发现羊毛衫、相机、茶具和镜子大都掩藏了产地。虽然精心修饰,但这家商店还是充满着当铺的味道。

蜂拥至台湾城乡之中的人们,被当地人视为外省人。那些在日据时期,甚至更早移居至此的人们,自称为“台湾人”,以此区别于“自由中国政府”的官员、军人和难民。

Wang Ta-hsing 先生在台湾城市居住,条件优越,非常敏感。他在20岁出头,尚未完全成年时,就早早结婚生子。因为无力买房,只能与家人生活在一起。他懂日语和台湾方言;光复台湾后,他甚至学会了国语,——官方汉语。王先生是打字员,服务于美国机构,英语流利。

服兵役期,月薪只有一美元

与很多台湾人一样,王先生渴望着去美国。但他清楚,机会渺茫,——无论是挣钱机会,或者兑换美元,或者直接获得美元,包括获得签证,概率甚至低于太空旅行。

所以,王先生沉迷于对美国的幻想之中:欣赏美国电影,收听美国军队的电台广播。他熟悉 Esther Williams 和 Jack Benny,如同普通美国人一样。

我最后一次看到王先生,是在他应召入伍的前一个晚上,成为蒋公60万军队的预备役士兵,台湾预备役大约有7万人。他需要服兵役18个月,月薪仅有1美元。

身为跟着蒋政府来到台湾的中国人代表,Fred C. Wong 博士是军械专家,市政府官员阶层的典型,从日本人手里重获台湾之后,他一直勤勉的工作。由于常年订阅《National Geography》,他对我的照顾,热情而周到。我们在高雄附近的旅馆见面,那里来参观宝岛南方的海外顾问很多。

我们谈论起,从农业社会工业化的诸多困难。在一家国有化肥厂,扩建后每天能生产硫酸铵200吨,Wong 博士指着旁边一个小工厂,日产氨气5吨,说“这里有太多事情需要处理;我还得继续留下来。”

第三组台湾人避难者,亨利M.Siu,加州伯克利大学1932年毕业生,共产党接收广州大学时,他是工学教授。亨利及其家人在香港难民营里呆了四年半之久,学会了“如何靠卖花生为生,而且学会欣赏这种生活。”

【未完,待续】