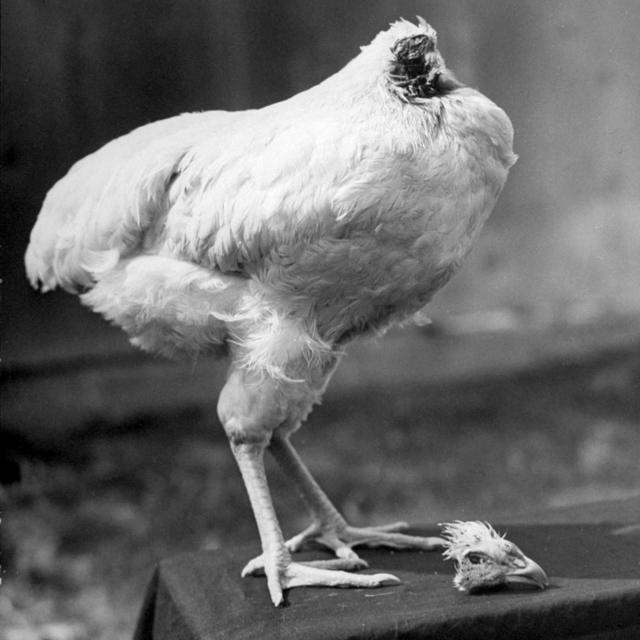

頭なしで18カ月間もニワトリは生きた

画像提供, LIFE / Getty Images

1945年9月10日、ロイド・オルセンさんとその妻クララさんは、コロラド州フルータの農場で飼育されていたニワトリの屠殺作業にかかっていた。オルセンさんがニワトリの首をはね、クララさんがその後始末をした。ところが、その日オルセンさんの斧にかかった40~50羽のニワトリのうち1羽だけ、他のニワトリとは違った動きを見せたのだ。

「ぜんぶ始末したはずが、まだ生きて歩き回るニワトリが1羽いたんだ」とオルセン夫妻のひ孫、トロイ・ウォーターズさんは話す。自分もやはりフルータで農業を営むウォーターズさんによると、そのニワトリは地面を蹴って走り、動き続けていたという。

オルセンさんたちは頭のないニワトリを古いリンゴの箱に入れて、網で囲われた農家のポーチに一晩出しておいた。そして翌朝、そのニワトリがどうなったかを確かめに外に出てみると「なんとそいつはまだ生きていたんだ」とウォーターズさんは言う。

「我が家の歴史の奇妙な一幕です」と、ウォーターズさんの妻、クリスタさん。

寝たきりになったオルセンさんがウォーターズ家で暮らすようになってから、ウォーターズさんは曾祖父からこの話を聞かされた。少年と曾祖父の寝室は隣同士だったので、年老いたオルセンさんはしばしば眠れずに、ひ孫に何時間も話し続けた。

「殺したニワトリの肉を売ろうと町の肉屋に持って行くついでに、その頭のない雄鶏も一緒に連れて行ったんだ。当時はまだ荷馬車をよく使っていて、そのニワトリを荷台に放り込んで、肉屋に持ち込んだ。そこで、頭がない生きたニワトリがいるんだが信じるかと、ビールか何かを賭け始めたんだ」

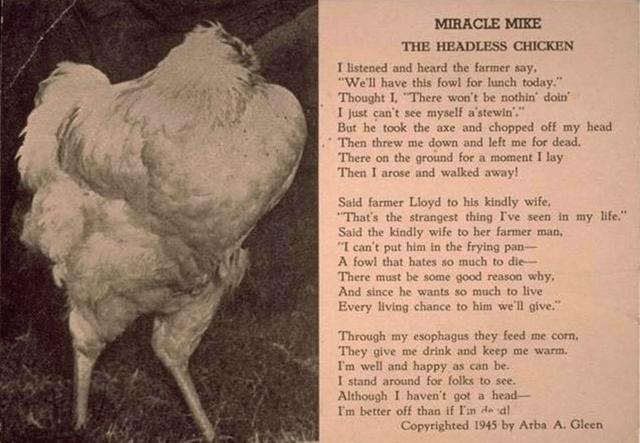

奇跡の首なしニワトリの噂はたちまちフルータの町中に広まった。地元紙はオルセンさんのインタビューを取ろうとレポーターを送り込んできたし、2週間が過ぎた頃、ホープ・ウェードという見世物小屋の興行主がユタ州のソルトレイクシティから500キロ近くを移動してやってきた。提案は簡単。ニワトリを見世物にして巡業しよう、金儲けしないかという内容だった。

「1940年代当時、小さな農場を抱えて生活は苦しかったので、曾祖父のロイドは『仕方ない、やってみるか』って言ったんだ」とウォーターズさんは話す。

一行はまずソルトレイクシティのユタ大学を訪れ、首なしニワトリを一通り検査してもらった。大学の科学者たちはたくさんのニワトリの頭を胴体から切除し、生き続けるのがどれくらいいるか検証したという噂だ。

雑誌「Life」がやってきて「奇跡の首なしニワトリ・マイク」の話を取り上げ、世間を驚かせたのもソルトレークでのことだった(「奇跡のマイク」と命名したのはホープ・ウェードだった)。そしてこのあとロイドさんとクララさんはマイクを連れて、全米ツアーに出かけたのだ。

画像提供, Waters family

巡業先はカリフォルニア州やアリゾナ州で、オルセン夫妻が収穫のため農場に戻らなくてはならなくなると、今度はウェードさんがマイクを連れて南東部を巡業した。

クララさんはマイクの巡業の旅をスクラップブックに丁寧に記録し、それは今ウォーターズさんの銃の保管庫に保存されている。

マイクのことが話題になり、国中から全部で40〜50通の手紙が届いたが、その全てが好意的な内容ではなかった。ある手紙はオルセン夫妻をナチスになぞらえたし、アラスカ州からの別の手紙はマイクの脚を木の義足と交換してくれないかと頼んできた。ただ「コロラドの首なしニワトリの持ち主」という宛先しかなくても、手紙は一家の農場に無事に届いた。

最初の巡業が終わると、オルセン夫妻はアリゾナ州フィーニックスへ首なしニワトリのマイクを連れて行った。そして1947年の春、悲劇が起きた。

「マイクが死んだんだ。フィーニックスで」とウォーターズさんは言う。

ニワトリの首をはねると何が起きる

・首を切り落とすと、脳は胴体との接続経路を絶たれるが、短時間の間だけ脊髄回路にはまだ酸素が残されている。

・脳からの伝達がなくなると、脊髄回路は自発反応を始める。英ニューカッスル大学行動・進化センターのニワトリ生体研究の権威、トム・スマルダーズ博士によると「神経細胞が活性化し、脚が動き始める」という。

・この反応が起きるとき、ニワトリは通常横たわっているが、稀に神経細胞が「走る」という自発運動プログラムを発動させることがある。

・「ニワトリは実際わずかの間走るが、それも15分くらいのことで、18カ月も続くことはない」とスマルダーズ博士は指摘する。

オルセン夫妻はマイクの食道に液状の餌や水を直接流し込んで、栄養を与え続けていた。そしてもうひとつ、夫妻はマイクの喉に溜まる粘液をきれいに取り除き、これによってマイクの重要な身体機能を補助していた。スポイトで餌を与え、注射器で喉をきれいにしてやることで、マイクを生きながらえさせていたのだ。

マイクが死んだ夜、モーテルの部屋で寝ていた夫妻は、マイクが喉を詰まらせる音で目を覚ました。喉に詰まった粘液を取り除いてやろうと注射器を探していたその時、夫妻は注射器を見世物小屋に忘れてきたことに気づいた。慌てながら代わりになる物を探し回ったが、そうこうしている間にマイクは窒息死してしまったのだ。

「曾祖父は何年ものあいだマイクを見世物小屋の男に売ったと言っていた」とウォーターズさんは言い、一拍置いてからこう続けた。

「マイクは実は自分の前で死んだんだと僕に打ち明けたのは、そうだな、死ぬ数年前の夜のことだった。いわゆる金の卵を産むマイクを、自分の失敗で死なせてしまったなんて、絶対に認めたくなかったんだと思う」

マイクの亡骸をどうしたのか、オルセンさんは決して話さなかった。ウォーターズさんは「こことフィーニックスの間のどこか、砂漠の道端にでも放り投げたんじゃないかな。多分コヨーテに食べられたんだと思う」と言う。

たとえそうだとしても、そもそもフライドチキンになる運命だったマイクは思わぬ長生きをしたことになる。しかし一体マイクはどうやってそんなに長生きできたのだろう。

スマルダーズ博士は、マイクが首を切られた時に出血多量で死ななかったのは意外だが、首なしで生命を維持できた理由を説明するのは比較的簡単だと話す。

画像提供, Waters family

人間が頭を失うと脳のほぼ全てを失ってしまうが、ニワトリに関しては話がかなり違う。

「ニワトリの頭の中に入ってる脳がいかに小さいか知ったら、みんな驚くだろう」とスマルダーズ博士。博士によると、ニワトリの脳は主に頭蓋骨後部の目の後ろの方に集中しているのだそうだ。

斧の一撃はマイクのくちばしや顔、目、耳などを落としたようだが、脳の質量の最大80%、つまり心拍や呼吸、空腹や消化といった身体機能を司る部分は影響を受けずに済んだのではないかとスマルダーズ博士は見ている。

マイクが死ななかったのは胴体に脳幹の一部もしくは全てが残されたままになっていたからだと、当時から指摘されていた。その後の科学の進歩によって、当時「脳幹」と呼ばれていた部分は実はニワトリの脳そのものの一部だったと判明している。

「鳥の脳だと今思っている部分のほとんどが、当時は脳幹だと考えられていたのだろう」とスマルダーズ博士は解説する。

「1800年代後半、鳥の脳の部位には哺乳類の脳に相当する名称がつけられていたが、それは実は間違っていた」

画像提供, AP

では、当時オルセンさんを真似て自分のマイクを作り出そうとした人たちがなぜ成功しなかったのか。説明するのは難しいが、マイクの場合はまさに切断した箇所がちょうどよかったのと、運よく血がすぐに固まり出血多量にもならなかったため、死亡しなかったらしい。

ウォーターズさんは、オルセンさんが斧で何度か他のニワトリの首を切って、第2第3のマイクを造ろうとしたのではないかと勘繰っている。

同じことを考えた人たちは実際にいた。通りの先に住んでいた近所の住民は、近くの町の競りで売られていたニワトリを買い占め、オルセンさんにどうやってマイクの首を切ったのか詳細に説明させようと、ビールの6缶パックを持って農場に立ち寄っていた。

ウォーターズさんは「隔週末ごとにタダでビールが手に入ったって、笑いながらよく僕に話してくれたのを覚えているよ。この近所の人は曾祖父がマイクのおかげで超大金持ちになったって信じ込んでいたから」と話す。

その頃オルセン一家が「超大金持ち」だというのはフルータ住人の通説になっていたが、ウォーターズさんによるとそれは大げさだったという。

ウォーターズさんいわく「確かにマイクでわずかな金は稼いだ」が、オルセンさんが買ったのは、干し草を束ねる農具と馬やラバの代わりになる2台のトラクター。それと、ちょっとした贅沢だったが、1946年製のシボレーのピックアップトラックだ。

ウォーターズさんは曾祖父に一度、楽しかったかと尋ねたことがある。

「『そりゃそうさ。あちこち旅して、あんなことでもなければ多分見ることもなかった国中のいろんな地域を見ることができたんだからね。それに農機具を買って農場を近代化することもできたし』と言っていた。でもそれはもう過ぎた過去の話だった」

オルセン夫妻は、「その後の残りの人生もずっと農業を続けて、泥にまみれながらなんとか生計を立てていた」のだそうだ。