「したくないセックスをされた」「ヌード写真を撮られた」「性的な話をされて嫌だった」 —— 。

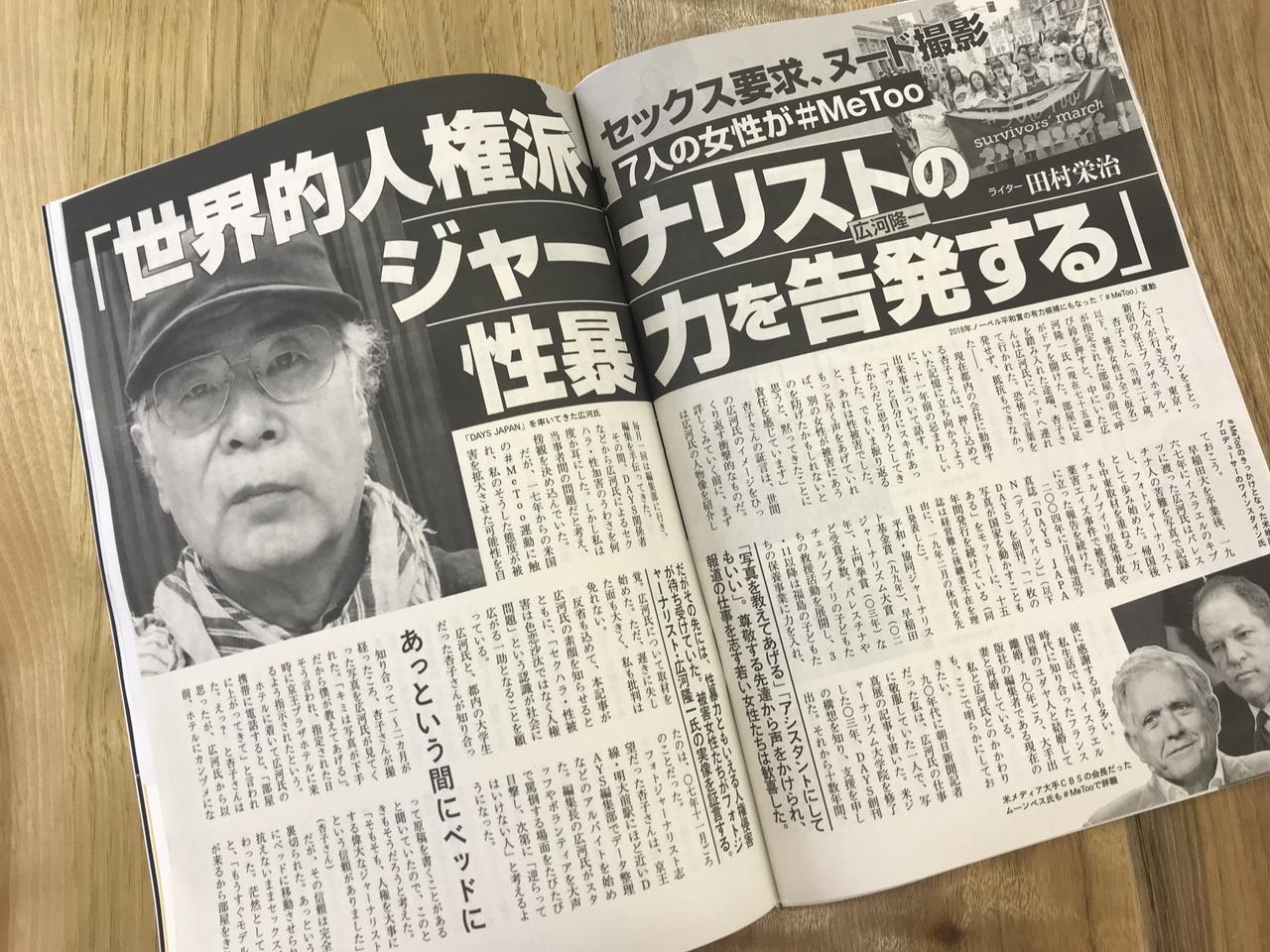

フォトジャーナリスト広河隆一氏(75)から“性被害”を受けた7人の女性たちの証言を、私は『週刊文春』(1月3日・10日号)で記事にした。

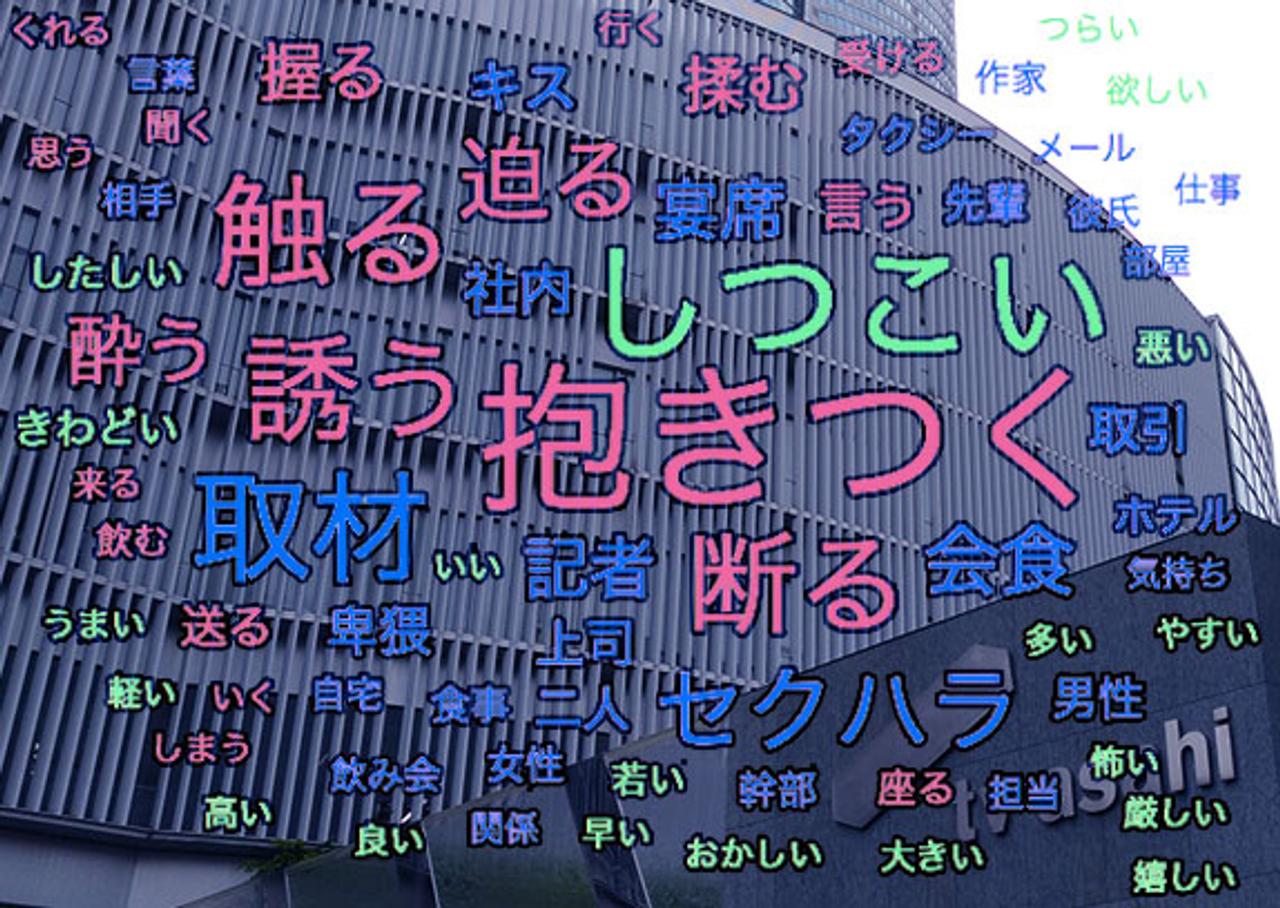

筆者が執筆した週刊文春(1月3日・10日号)の記事。詳細な被害の実態を6Pにわたり、掲載した。

撮影:Business Insider Japan編集部

広河氏は長年、人権侵害を厳しく指弾してきた写真家だ。それだけに、掲載誌の発売前後からTwitterなどで騒然となり、「ひどすぎる」「重度の人権侵害だ」などと広河氏を非難する声が上がった。

広河氏は週刊文春が発売された2018年12月26日にコメントを公表、「(女性たちの)気持ちに気づくことができず、傷つけたという認識に欠けていました」「私の向き合い方が不実であった」などと述べ、「心からお詫びいたします」と形式的に謝罪した。

しかし、立場を利用した性的行為の有無にはひとことも触れなかった。そして、自ら創刊した報道写真月刊誌『DAYS JAPAN』の発行元である、株式会社デイズジャパンの代表取締役を解任されたことを淡々と明らかにした。

被害の深刻さや手口の悪質さについては、週刊文春をお読みいただきたい。

今回私が記事で書いた女性7人は、最初の被害から最後の被害まで約10年の開きがある。なぜこれほど長く被害が続いたのか。私が取材を通して気づいたのは「性暴力を見えにくくし、持続させる力」の存在だ。

それは多くの職場でみられるもの——言い換えれば、多くの職場に性暴力・セクハラを持続させる土壌があることを示すもの——ではないかと感じている。

周囲が“色恋沙汰”とみなして放置する

広河氏を写真家、ジャーナリストとして尊敬するあまり、被害を口に出せなかったという被害者も。

撮影:今村拓馬

「ボランティアの学生にキスを迫ったらしい」

「汗をかいたからシャワーを浴びたいんだけど、と言ってホテルに誘ったようだ」

私はDAYS JAPAN編集部に2004年の創刊時から十数年間、外部協力者として毎月1回は行っていた。その間、広河氏について上記のようなうわさをたびたび耳にし、性被害にあったと訴えている人がいるという話も聞いた。しかし、何もしなかった(ただし、被害者から直接、被害について話を聞いたことはなかった)。

私の傍観の根底には「成人男女の問題」という認識があった。本当のところは当事者しか分からないから、首を突っ込むべきではないという遠慮があった。さらに、下手に介入すれば、広河氏から名誉毀損だと言われたり、関係が悪化したりするのではないかという懸念もあった(もし広河氏が私の上司だったらその懸念は一段と強かっただろう)。

そもそも大前提として、あれだけ虐げられる側に立って報道を続けてきた広河氏が、男女関係をもつれさせることはあっても、人権侵害に当たる行為をすることはないだろうと考えていた。

ただ、デイズジャパンのスタッフたちに対するパワハラとも取れる言動を見聞きし、広河氏のセクハラはうわさにとどまらないのではないかという疑いを10年以上前からもっていたのも事実だ。もしかすると傷ついている人がいるかもしれないと、薄々感じてもいた。

しかし、よく言えば大人の態度、悪く言えば面倒を避けたいと思う保身から、私は何もしなかった。結果的に、広河氏の加害行為を長引かせることになった。

被害者が“師匠”に迷惑をかけたくないと黙る

人権派ジャーナリストとして知られていた広河氏が編集長を務めていたDAYS JAPAN。

撮影:今村拓馬

「変なうわさが立つと広河さんが仕事をしづらくなってしまう。そう思うと、誰にも相談できませんでした」

ライターの稲垣美穂子さんはそう話す。

稲垣さんは大学生だった2006年から約6年間、DAYS JAPAN編集部でデータ入力やバックナンバーの棚卸しなどのボランティアをした。進路に迷っていたとき、チェルノブイリ関連のイベントで広河氏のジャーナリストとしての生き方を知ったのがきっかけだった。広河氏を師と仰ぎ、彼の影響で写真も始めた。

編集部から離れていた2015年4月、広河氏からショートメールで食事の誘いがあり、新宿のバーで夕食を共にした。東日本大震災後、福島取材などについて広河氏と連絡を取っていたので、福島についての話か、仕事の話があるのだろうと思った。

しかし広河氏は、「どういう男と付き合っているのか」「人を好きになると、どういう態度になるのか」「男性に対するコンプレックスがあるんじゃないか」といった話題ばかり口にした。「これからも連絡を取り合いたい」と言われ、稲垣さんが「食事だけなら」と答えると、広河氏は「食事だけ?」と聞き返してきたという。

「広河さんは性的な関係を求めているんだと感じました。広河さんの取り組みを助けたいと思っていただけにショックでした」(稲垣さん)

親しい友人に相談することも考えたが、大ごとにしてはいけないと自制した。食事のとき、広河氏は「頼まれてヌード撮影したのに『撮られた』と問題にされて困っている」という趣旨の話をしていたという。そのことも、自分が何か言えば迷惑をかけてしまいかねないという判断につながったと稲垣さんは話す。

週刊文春の記事が出た後、稲垣さんはブログに「広河隆一さんの性暴力に関する報道を受けて」と題した一文を載せた。そこには、こう記している。

「広河さんのことについては、耳にしていたし、自分もその一端に触れたのに、どうして、『それはハラスメントだから、やめたほうがいい』と言わなかったのか…。他の子達に思いを寄せ、聞き取りをしなかったのか…」

被害者が仲間、支援者のことを考えて黙る

アメリカでは映画界の大物、ハーヴェイ・ワインスタイン氏のセクハラ告発をきっかけに#MeToo運動が一気に広がった。

REUTERS / Mike Segar

デイズジャパンの元社員の女性は、入社直後に広河氏と飲食中にセックスの誘いを受けた。拒絶するうち、セクハラは止んだ。しかし、勤務中に意見を言おうとすると、「あんたは一切しゃべるな!」と威圧的に制止されるといったパワハラは、在職中、日常茶飯事だったという。

「広河さんのハラスメントは許せないという気持ちはありました。でもそれ以上に、社会の問題をより多くの人に知ってほしいという思いが強かった。DAYSを支えてくれる読者のみなさんや写真家、寄稿者の方々、DAYSのイベントを開催してくださる人たちの期待を維持していかなくてはならないという気持ちも、自分の中で勝っていました」

DAYS JAPANの定期購読者数は最盛期1万人を超えた。各地の読者有志たちは、DAYS JAPANの「サポーターズクラブ」を結成。会合を開いて誌面について語り合ったり、講演会や写真展などのイベントを開催したりする動きが生まれた。

先ほどの元社員の女性は、デイズジャパンを辞めようと思うことが何回かあったという。だが、広河氏によるセクハラやパワハラについて声を上げようとは思わなかった。DAYS JAPANが取り上げてきた社会問題から読者の関心を逸らしたり、支援者たちの思いをしぼませることになると思ったからだという。

前出の稲垣さんも、広河氏とのことを表沙汰にしなかったのは、「仲間」への配慮もあったと振り返る。

「DAYS JAPANのボランティア仲間たちには『DAYSを支えよう』という熱意が強かった。それに水を差したくないという思いもありました」

周囲がネガティブ情報を封じ、否定しようとする

アメリカでは、メディア、司法の権威ある男性たちが次々と告発されている。

REUTERS / Lucy Nicholson

週刊文春の記事中の被害女性のうち3人は、自分が広河氏にされたことは問題だと考え、広河氏の信頼を得ていたボランティアのリーダー格の女性に、それぞれ相談したという。

するとその女性からは「このことは伏せておきましょう」「公にしないで」「何事もなかったかのようにするのが一番」という趣旨のことを言われたという。3人のうちの1人は「あなたも得ているものがあるでしょう」という言葉も投げつけられ、Facebookをブロックされたと話す。

「その人は、尊敬する広河さんに悪評が立つのは避けたいという思いだったんでしょう。ああ、広河さんはこういう人たちに守られているんだなと思いました。セクハラについては、その人に相談してから社員に話すつもりでしたが、諦めました」(Facebookをブロックされた女性)

ある元デイズジャパン社員は、社員の中にも広河氏に対する批判的な発言は許さないタイプの人がいたと説明。広河氏の言動に疑問を感じても、社内で問題視することは難しかったといい、常に「広河さんをかばうような人たちが周囲にいたことも、ハラスメントを助長させた」と振り返る。

広河氏の周囲には、付き合いが20年以上に及ぶ支援者も少なくない。そのうちの一人は、広河氏が「若い女性が好き」なのは、長年の支援者なら誰もが知っていることだと話す。

「セクハラのうわさが立つこともあった。でも、広河さんが『あれは恋愛だから』と言っていると聞くと、そうなのかなと受け止めていました」

この長年の支援者は、広河氏のことを横暴だと感じることはたびたびあったが、暴力を振るう姿を見ることはなかった。そのため、セクハラ・性暴力についても、そこまではないだろうと考えていたと言う。

被害者がメリットを計算して我慢する

日本では財務省前事務次官のセクハラをテレビ朝日の女性記者が告発。メディアで働く女性たちの被害状況が明らかになった。

Shutterstock/ Teddy Leung

取材をしているうち、何人かから「A子さんもホテルに誘われるなどして迷惑していた」と聞いた。ところがA子さんに取材すると、「セクハラは心当たりがない」と言う。A子さんは比較的、広河氏と良好な関係を保っているようにみえた。

広河氏は雑誌の発行人兼編集長として、さまざまな仕事を発注する立場だった。早稲田ジャーナリズム大賞(2002年)や土門拳賞(2003年)を受賞するなど、写真家としての評価は確立されていた。最近は早稲田ジャーナリズム大賞、名取洋之助写真賞(日本写真家協会主催)の審査員を務め、報道写真界の重鎮の一人だった。2018年まで14回を数えた「DAYS国際フォトジャーナリズム大賞」の審査でも大きな影響力をもっていた。

朝日新聞、岩波書店、講談社、小学館、NHKなど、大手メディアでたびたび取り上げられたり著書を出したりし、コネクションもあった。

そうした「権力者」「大御所」「著名人」に気に入られるメリットは大きい。反対に、そういう人物に嫌われると、同じ業界(広河氏の場合はメディア、報道、写真など)で生きていくうえで不利益を被るかもしれないと容易に想像がつく。

ここはじっと我慢しよう、そのほうが得だ —— 。目上の人から問題行為を受けたとき、そう考えがちな人は多いのではないか。私はそうだ。

この力学が、目上の者によるハラスメントを表出しにくくしている。

これまで広河氏から被害を受けながら、抗議した場合のプラスとマイナスを計算し、口をつぐんできた人はおそらく2人や3人ではないだろう。女性たちが口をつぐむのをみて広河氏は自信を深め、新たな「獲物」に次々とアプローチし、より大胆にハラスメントを実行してきたのではないか。

加害者への「ダメ出し」は早い方がいい

A子さんがセクハラを受けていたかどうかは、分からない。仮に隠していたとしても、私はそれが悪いとは思わない。その心情は十分察することができる。

悪いのは加害者なのだ。

職場など身近で起きている性暴力、セクハラ、パワハラなどへの対処法で、万能なものはおそらくないだろう。事案によって、環境や人間関係、ハラスメントの内容が大きく違うからだ。

ただ、解決のために必要なことは共通していると思う。それは、苦しんでいる人の周囲や社会が、加害者とその行為に対して「ダメだ」と言うことだ。

ダメ出しは、早ければ早いほどいい。

今回私が広河氏の取材を思い立ったのは、アメリカで起こった#MeToo運動がきっかけだった。いくつもの国々に広がり、社会を変革する成果を上げる一方、日本ではほとんど盛り上がらなかった。性被害を減らすせっかくの好機を逸してしまいそうな状況に、焦りにも近い思いを感じていた。

本来なら人権侵害に敏感な人が集まり、性暴力やセクハラが排除されやすいはずの報道メディア。そこで長年にわたって加害行為が見過ごされてきた今回の「広河ケース」は、この国で今後、性暴力・セクハラを減らしていくために、多面的な検証が必要だと思っている。

田村栄治:ライター。1969年北海道生まれ。これまで朝日新聞、文藝春秋、AERAで記者として執筆。米コロンビア大ジャーナリズム大学院修了。